Peter Hacks: Lieder Briefe Gedichte

DER TRAUM VOM UMWELTSCHUTZ

Jüngst, so habe ich geträumt,

War die Erde aufgeräumt.

Nur Erkenntnis und Natur

Walteten an Rhein und Ruhr.

Abgezogen war der Dunst,

Den die bürgerliche Kunst

Wie ein Krater seinen Gischt

In das deutsche Klima mischt.

(Durch das Auge und das Ohr

Dringt er zum Gehirne vor,

Lähmt es und erzeugt darin

Einen Stumpf- und Freiheitssinn.)

Dieser Nebel war wie fort

Jetzt gefegt. Mit einem Wort:

Durch das Industriegeschehn

War schon wieder durchzusehn.

Nichts mehr sonderte sich ab,

Was die Umwelt macht zum Grab.

Kein Kriegsfahrzeug oder Tank

Dröhnte uns die Nerven krank

Und zerwühlte den Asphalt,

Und kein Überknall erschallt.

Die Chausseen still und leer

Dienten wieder dem Verkehr.

Im kristallnen Strome schwamm

Lediglich ein Wahlprogramm;

Seit es sich darin befand,

Hob sich auch der Fischbestand.

Und ich saß – in jenem Traum −

Unter einem Ahornbaum.

Golden schien sein Astgeflecht,

Ich erwähne es trotz Brecht,

Und die milde Luft, es war

Im September, äußerst klar.

Bis zum fernen Waldbeginn

Zog sich eine Wiese hin.

Auf der Wiese ging ein Faun

Und mit zweien seiner Fraun,

Und er sprach zu ihnen: seht,

Unser Bruder, der Poet.

An dem Himmel aber stand −

Ach, wir hattens nie gekannt −

Majestätisch, nackt und wild

Ein erhabnes Flammenbild.

Und es lächelte, als wärs

Jene Sonne noch Homers.

ERSTER BRIEF

Mag sein, ich hätte es Ihnen nicht gestehen sollen. Aber auch, wenn mir gelungen wäre, mein Geheimnis für mich zu behalten: ich bin ein Dichter, und Sie, Belinde, sind der fortdauernde Gegenstand meiner Verehrung, meines Staunens und vieler anderer Erregungen meines Gemütes; Sie wissen dies; und da Sie, in Dingen des menschlichen Herzens, keine Närrin und, in Angelegenheiten, die Ihre eigene Person betreffen, von mehr als gewöhnlichem Scharfblick sind, wüßten Sie also ohnehin, wovon ich wollte, Sie wüßten es nicht: ich schreibe Gedichte über Sie. Wie sollte ich denn auch anders?, es liegt in der Natur der Sache.

Und nun wollen Sie diese Gedichte kennenlernen. Oder vielmehr, und das macht alles noch peinlicher, Sie haben ein Recht auf diese Gedichte. Es ist ja nicht etwa Ruhmsucht, was Sie zu Ihrem Verlangen treibt; es ist nicht einmal nur das kaum abweisbare Bedürfnis, alles über sich und sogar die und jene Kleinigkeit über mich aus diesen nicht mehr zu verheimlichenden Hervorbringungen zu erfahren; es ist in der Tat das Recht des Miturhebers an dem Erzeugnis, das ohne seine Einwirkung niemals zustande gekommen wäre. Sie gewähren mir gelegentlich ein Lächeln, gibt Ihnen dies keinen Anspruch? Ich bin Ihr Untertan, und sollte Unlust beim Gehorchen zeigen? Sie sind meine Welt, ich bin, von Berufs wegen, das Echo der Welt, und was wäre mehr albern als ein schweigendes Echo?

Ihre Zurückhaltung im Fordern erschwert mir meine Verweigerung eher, als daß sie sie erleichterte. Sie dringen nicht in mich. Sie mahnen mich nie. Es sind nur Winke von der ausgefeiltesten Absichtslosigkeit; es ist die nahezu vollständig verborgene Enttäuschung in Ihren seelenvollen Augen, wenn ich versuche, mit Rosen oder anderen Gemeinplätzen der Artigkeit anzudeuten, wieviel ich Ihnen schulde; es ist der anteilnehmende Ton, worin Sie über die Verse anderer Leute über andere Leute sprechen, die sich im Ohr meines mit sich uneinverstandenen Gewissens zu dem Donnersatze formen: „Nun, mein Freund, wo bleiben die Gedichte?“

− Ich erkläre Ihnen, wo sie bleiben.

− „Ich will keine Erklärung, ich will die Gedichte.“

− Sehen Sie, Belinde, ich habe ihre Gründe so ausführlich unterstützt und die Unhaltbarkeit der Lage so unmißverständlich beleuchtet, erstens: damit Sie mir die Mühe, die ich Ihnen mit der Lektüre eines ganzen Briefes – und, wie ich schon voraussehe, vielleicht noch zwei oder drei nachfolgender – anmute, verzeihen, und zweitens, um Sie von meiner Meinung, welche Sie nicht ernst nehmen könnten, nähme ich die Ihrige nicht ernst, zu überzeugen: der Meinung, daß Sie mit der Erklärung des Ausbleibens der Gedichte zufriedener sein sollten als mit den Gedichten.

Die Erklärung nämlich verfolgt nicht etwa die Absicht, den Verdacht in Ihnen auszuräumen, meine Bewunderung für Sie sei kleiner, als ich sage; um das nicht zu besorgen, müßten Sie ja nicht einmal mich kennen, es genügte, daß Sie sich kennen. Auch wage ich zu hoffen, daß Sie mich nicht irgendwelcher Zier- oder Trotzhaltungen für fähig wähnen; Sie haben erfahren, daß es nicht meines Wesens sein kann, Vorteile zu erzielen, indem ich Ihnen Huldigungen, die Ihnen zustehen, vorenthalte; an der Liebe, Sie wissen es wohl, Belinde, langweilt mich nichts außer Machtproben. Nein, ich habe Ihnen einfach eines zu erklären vor: was ein Gedicht ist. Sagte ich: einfach?

Ich fürchte, Sie halten es für einfach.

− „Sie sagen mir so oft Hübsches, mein Freund, schließlich, das haben Sie gelernt; allein über meinen Busen ist Ihnen schon unglaublich viel eingefallen, freilich immer Ungereimtes; setzen Sie also gefälligst ein paar Reime daran und geben Sie es schon her. Ich erwecke zärtliche Gedanken in Ihnen; wer hindert Sie, diese Gedanken aufzuschreiben?, möglicherweise werde ich Ihnen sogar erlauben, das drucken zu lassen, und Sie werden zum Schluß noch Geld an mir verdienen.“

O Belinde, alles das ist richtig. Ich könnte tun, was Sie vorschlagen, ich tue es ja. Aber auf die Art macht man kein Gedicht.

− „Auf die Art nicht?“

− Nein.

− „So, und wie macht man es dann?“

− Gottlob, endlich wollen Sie es wissen.

Der repräsentative Band Lieder, Briefe, Gedichte

vereinigt neben einigen schon bekannten Arbeiten eine große Anzahl neuer, bislang unveröffentlichter Texte, in denen sich Peter Hacks bei verblüffender Variationsfähigkeit in Themen und Formen erneut als ein Meister des Sprach-Kunststücks erweist. Dieser Tausendsassa der Poesie wirft seine Angeln in so ziemlich allen Gewässern aus, und was er an Land zieht, sind in der Tat keine kleinen Fische. Es tauchen auf: Liebhaber und gefällige Liebhaberinnen, Herodot und Lessing, märkische Statuen, ein Schwarm wilder unterseeischer Kameradinnen und weiteres in- und ausländisches Personal. Wie man sich seiner mit poetischem Gewinn bedient und wie überhaupt Gedichte zu machen sind, beschreibt der Verfasser einem Fräulein namens Belinde in etlichen Briefen, die der Sammlung vorangestellt sind.

Verlag Neues Leben Berlin, Klappentext, 1974

Orpheus unter den Mammuts

1

In einer Literatur, zu deren Grundschwäche der Mangel an konkreter Sinnlichkeit gehört, ist einer, sofern er glaubwürdig versichert, von ebenderselben besessen zu sein, schon der Sympathien sicher.

Wo ers nun auch noch kunstvoll betreibt – das Essen und Lieben und Schreiben –, wirds gegenwärtig erstaunlich.

Und weist er letztendlich sogar ein echtes Selbstbewußtsein vor, käme auch der hartnäckigste Germanist nicht umhin, jenem den Titel Dichter zuzugestehen.

2

Zuvörderst also, die Haltung des Peter Hacks ist für den Rezensenten Ereignis in Sachen Poesie der DDR. Hätte Weisheit, die schöne Vokabel, im Sprachgebrauch nicht den Beiklang von Impotenz, sie wäre wohl mein Begriff. So muß ich zumindest bedeuten, daß ich unter genanntem Wort die seltene Einheit von Rationalität und Sinnlichkeit verstehe, die sich mit überlegener Weltsicht paart. Also Goethens Gedichte, die Verse des späten Maurer, Brechts Kurzgedichte in Art der „Buckower Elegien“? Ebendieses und Geringeres nicht. Hauptstellig die kurzen Texte des Hacks erinnern allemal an Brechtiges: Haltungsparallelen, gestische Bühnensprache, aphoristische Pointierung. Es ist – erstrangig – die Unterschiedlichkeit der Sehweisen, die Hacks jeglichen Verdachts der Epigonalität enthebt, seine Arbeiten zum Teil als Gegenentwürfe erscheinen läßt. Also schrieb Brecht („Das Gewächshaus“):

Erschöpft vom Wässern der Obstbäume

Betrat ich neulich das kleine aufgelassene Gewächshaus

Wo im Schatten der brüchigen Leinwand

Die Überreste der seltenen Blumen liegen,

Noch steht aus Holz, Tuch und Blechgitter

Die Apparatur, noch hält der Bindfaden

Die bleichen verdursteten Stengel hoch

Vergangener Tage Sorgfalt

Ist noch sichtbar, mancher Handgriff. Am Zeltdach

schwankt der Schatten der billigen Immergrüne

Die vom Regen lebend nicht der Kunst bedürfen.

Wie immer die schönen Empfindlichen

sind nicht mehr.

Nachzeitig schrieb Hacks („Vernunftreiche Gartenentzückung“):

Die Kartoffel auch ist eine Blume.

Und mit gelben Federn blüht der Mais.

Und gereicht es nicht dem Dill zum Ruhme,

Wie er zierlich Frucht zu tragen weiß?

Ihr in eurem Prunk und Wohlgeruche,

Stolze Rosen, bleiche Lilien,

Ließet nagen uns am

Hungertuche.

Nur was nützet, ist vollkommen schön.

Im Text des vorhergekommenen Stückeschreibers wird eine Haltung offenbar, die folglich seiner Forderung nach dem Gebrauchswert der Kunst bisher ziemlich unbeachtet blieb. Seine Nachdrücklichkeit, Kunst im Sinne des in Umgebung der Kultur häufig mechanistisch betonten Satzes „Kunst ist Waffe“ zu nutzen, resultiert aus der Einsicht, daß in konkreten Klassenkampfsituationen der reine Schönheitswert reaktionär werden kann, aber – wie an obigem Text ablesbar: er empfindet diesen Zustand als bedauerlich, das heißt, er bedauert die Situation, in der die Schönheit der Wirklichkeit nicht mehr gewachsen ist. Bei Hacks hingegen zeigen sich Schönheit und Nützlichkeit von vornherein als Einheit, wobei seine Vergleiche auch zur Umkehrung der Schlußfolgerung führen, also: „Nur was schön ist, nützt.“, denn: „Die Kartoffel auch ist eine Blume“ usw.

Wenn es dem Brecht in Folgerung historischer Bedingungen nicht mehr möglich scheint, Schönheit und Nützlichkeit zu verbinden („Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimmen heißer. Auch der Haß über die Niedrigkeit verzerrt die Züge.“ aus: „An die Nachgeborenen“), und er, als eine neue Ordnung begann, die auch der Schönheit zu ihrer Entfaltung bedarf, zunächst nahezu hilflos fragte: „Ach, wie sollen wir die kleine Rose buchen?“, entdeckt Hacks neuerlich die ursprüngliche Einheit von Schönheit und Nützlichkeit: die Entfremdung wird aufgehoben, der Gegenstand wieder natürlich.

Und dies ist wohl, angesichts einer keineswegs unproblematischen Gegenwart, das Wichtigste an Hacks’ Poesie: Sie läßt die Natur der Dinge erkennen, ohne sich weltflüchterischer Tendenzen verdächtig zu machen. Es steht zu hoffen, daß der Kritik beim Durchblick dieser farbigen Verse endlich einmal zu Bewußtsein schlägt, daß heitere Harmonie Ausdruck neuer Weltsicht sein kann, und sie sich folglich nicht mehr damit zufrieden gibt, dergleichen Freundlichkeiten wie seinerzeit Georg Maurers Dreistrophenkalender als achtzehntes Jahrhundert zu verunglimpfen. Natürlich Aufhebung der Schäferlyrik, speziell in den Liebesgedichten. Aber diese Feststellung, bitte, nicht als Vorwurf, ist es doch Sinn des Marxismus, letztlich einen natürlichen gesellschaftlichen Zustand hervorzubringen, der nur auf Grundlage natürlicher zwischenmenschlicher Beziehungen entstehen kann. Und ebendiese entdeckt der Dichter in seiner Realität. Zum anderen halte ich es nicht nur für legitim, sondern für dringend notwendig, den sinnlichen Genuß der bemessenen Zeit zu propagieren, besonders seit der Marxismus als wissenschaftliche Weltanschauung endgültig die Illusion eines lebens-ähnlichen Jenseits zerstört hat und die veränderten gesellschaftlichen und materiellen Bedingungen Lebensgenuß als Mittel der Selbstverwirklichung nicht nur ermöglichen, sondern als Bedürfnis zur Kenntnis bringen sollten. Wenn Willi Bredel vor Jahren über sozialistische Lyrik einmal äußerte, auch er habe schon mit Mädchen auf Brücken gestanden, aber dabei keineswegs ausschließlich über Planerfüllung geplaudert, so muß man bedauerlicherweise auch heute noch einen Dichter wie Hacks öffentlich dafür loben, daß er – im Gegensatz zu anderen sozialistischen Dichtern – nicht mehr an das Dogma der unbefleckten Empfängnis glaubt. Zu danken bleibt ihm, daß er andererseits bei aller Kräftigkeit und Genauigkeit in Texten wie „Freikörper“, „Priapos“, „Die Hure“ usw. nicht jene Mischung von Ekel und Wollust anbietet, die als angeblich präzise Beschreibung des Sexuellen auch in unserer Literatur geistert.

3

Nicht ausbleiben wird, spricht man von Hacks, das üble Gerede von Arroganz, weil die scheinbarem Eigenlob immanente Ironie eigenernstnehmerischen Leuten wohl nimmermehr unter die Kopfhaut fährt. Die schöne Selbstsicherheit des Autors schießt aber keineswegs aus der Selbstüberschätzung ins Kraut, sondern ist für mich Ausdruck seiner marxistischen Grundhaltung. Während nämlich eine Reihe anderer Lyriker die historische Überlegenheit der Arbeiterklasse immer noch als Außenstehende anhimmeln, hat sich Hacks m.E. bereits derartig mit den fortschrittlichsten Kräften der Gesellschaft identifiziert, daß deren historische Überlegenheit auch zu der seinen geworden ist. Und so scheut er sich nicht, wenn auch mit selbstironischem Augenzwinkern, an den Tag zu geben:

Dies steht, liebe Feinde, euch offen: im andern Jahrtausend Unerinnert im Nichts oder verachtet zu sein.

Wenn Hacks in dem Epigramm „Einem Vermittler“ den wichtigen Satz formuliert „Ich bin ein Dichter und kein Zeitgenosse.“, hat das beileibe nichts mit einer Absage an gesellschaftliche Verbindlichkeiten zu tun. Der Begriff „Zeitgenosse“ hat für ihn nämlich den negativen Bedeutungsgehalt des Nur-Gegenwärtigen. Er schließt die Möglichkeit des Weiterwirkens aus, bezeichnet also etwas Folgenloses. In diesem Sinne schließlich der verblüffende Satz des Marx-Gedichtes: „Höchste Würde, zeitlos zu sein.“ Daß er auch auf die allgemeinmenschliche, modellschaffende, Rolle der Kunst, die durch Entideologisierungsversuche in Mißkredit geriet, hinweist, versteht sich von selbst, sofern man nicht in der Position eines Kulturredakteurs sitzt, der seine Artikel in der Lyrik wiederzufinden wünscht.

Daß freilich historisch begründetes Selbstbewußtsein bei Hacks immer auch mit dem Stolz auf Selbst-Erreichtes einhergeht und Letzteres auch eigenständig formuliert erscheint, wird mit Sicherheit gegen obige Argumentation ins Gespräch gebracht werden. Etwa derartiges:

– Ich wäre streng? Gern nehm ichs zurück, sobald

Ich Näheres von euren Verdiensten in

Erfahrung bringe. Leider bis dahin bleibt,

Daß den Theatern Deutschlands, entscheidend noch

Bei mir sich durchzusetzen, mißlungen ist.

(„Theaterrede“)

Von unser beider starken Zungen

Wird Wald und Feld und was nicht hören will, durchdrungen.

Wir wissen, Vogel, du und ich, wie fest

Es sich, ein Punkt im Leeren, stehen läßt.

(„Die Lerche“)

Ich bin der besten einer

der Köpfe unterm Mond.

Ich weiß, sonst weiß es keiner,

Wo Deutschlands Muse wohnt.

(„Viehaustrieb“)

Gut, das ist bei aller Selbstironie doch ein, gar hoch aufgeschossenes Selbstbewußtsein. Aber ebenso entschieden, wie ich die speziell in der Lyrik nachweisbaren Tendenzen ablehne, den Beruf des Schriftstellers als Nonplusultra menschlicher Betätigung vorzustellen – bei Hölderlin hieß es: „Aber was bleibet, stiften die Dichter“ Gegenwärtig sagts Hanns Cibulka beispielsweise so:

Wir (die Worte, A. R.) sind euer letzter Besitz,

alles andere in euern Häusern

ist Staub.

–, ebenso wie ich die übertriebenen Darstellungen von den „Mühen des Dichtens“ nicht akzeptiere („Schwere Geburt des Gedichts! / Das, was ich schmerzhaft geboren…“ Johannes R. Becher), ebenso lehne ich jede demütige oder unterwürfige Haltung in der Literatur ab. Ein Dichter, der nicht absolut der Meinung ist, seinen Lesern etwas Neues zu sagen oder ihm das Seine verwandelt zurückzugeben, betreibt ein unmoralisches Geschäft, denn er verkauft bewußt nur bereits Bekanntes. Also: nicht jener ist anmaßend, der die Überzeugung äußert, seine Arbeiten seien wichtig für seinen Leserkreis, sondern der, der ohne diese Überzeugung schreibt. Er erniedrigt eine Tätigkeit, die vorrangig ein moralischer Anspruch ist, zum bloßen Broterwerb und läuft zudem Gefahr, emotions- bzw. bewußtseinsbildend zu wirken, ohne selbst von der Qualität seiner Arbeit überzeugt zu sein. Er gleicht einem Brückenbauer, der sagt:

Guckt, so sieht eine Brücke aus. Wenn ihr sie betretet, werdet ihr wissen, ob es eine Brücke ist.

Mit vorstehenden Sätzen spreche ich natürlich keiner Kunst das Wort, die aus Größenwahn keimt, aber ebensowenig jenen nachweisbaren Werken, in denen sich ein verbrämter Minderwertigkeitskomplex äußert. Wer in der Kunst nicht nachdrücklich „ich“ zu sagen vermag, der sagt nichts.

4

Nun tönt mein Vor-Geschriebenes ja fein nach Apotheose des Peter Hacks. Aber dergleichen wird es mitnichten, finden sich doch in diesem Band eine Reihe politischer Lieder, die, sagen wirs umweglos, mit Platitüden angereichert sind, es sei denn, man zöge dergleichen als Ironie in Betracht, wie ich, in Kenntnis parallel dazu entstandener Gedichte, Brechts „Erziehung der Hirse“ für parodistisch halte. Ironie und Parodie würden sich aber bei einem marxistischen Autor von selbst beispielsweise bei dem Thema Oktoberrevolution verbieten. Also mangelhafte Bewältigung des Themas? Ja. Sie sind schlichtweg fade, da sie nichts Neues und nichts poetisch Gesehenes vorzutragen haben. So konstatiert der „Oktobersong“ lediglich allgemein bekannte Tatbestände, wobei der lässige Sprachgebrauch, der Einfachheit ausdrücken soll, unversehens zur Simplizität führt:

Und der dies Lied euch singen tat,

Lebt in einer neuen Welt.

Der Kumpel, der Kuli der rote Soldat

Habn die euch hingestellt.

Ähnlich un-betroffen entlassen mich Texte wie „Auf dem Bergarbeiterball in Bitterfeld“, „Flugblätter“, „Lied von den Läusen“, „Als ich kam durchs Oderluch“ oder das „Streiklied“ nach Herwegh, das erstens keineswegs eine qualitative Steigerung gegenüber dem Original darstellt und zweitens luschig gemacht ist:

Und sie speisen in der Torte,

Was dir in der Suppe fehlt.

Guten Appetit! Die Tatsache, daß gerade diese Texte große Popularität erlangt haben, ist nicht Ergebnis ihrer Vorzüge, sondern ihrer „Gängigkeit“, d.h. jener Überraschungslosigkeit, die vom Konsumenten weder Mit- noch Nachdenken verlangt. Andererseits sind es ja vorwiegend Lieder, deren Wirkung wesentlich von der Musik mitbestimmt wird.

Ich halte die Schwächlichkeit dieser Texte nun aber keineswegs für notwendigen Ausdruck agitatorischer Haltung, sondern – es mag paradox klingen – für ein Zeichen des starken politischen Engagements. In den interessanten, dem Band vorangestellten Essays „Wie Gedichte zu machen oder: Rechtfertigung gegenüber Belinden“ schreibt Hacks:

Ich habe eine Art von Abstand unerwähnt gelassen. Oft bringen wir ein Gedicht über eine Sache hervor in dem Augenblick, wo wir sie verloren haben. In diesem besonderen Punkt drängen sie die für seine Hervorbringung notwendigerweise einzunehmenden Standorte – Nähe und Entfernung – zusammen. Leidende Liebe ist der elendste Poet, sterbende Liebe der vollkommenste. Wollen Sie es so?

Meine Briefe an Sie, Belinde, erscheinen Ihnen steif und gekünstelt, meine Reden schlecht geordnet und übertrieben. Dies sind die beiden Weisen zu irren, wenn der Gegenstand einen am Hals hat und man nicht ihn. Meine Gedichte, schriebe ich sie jetzt, wären nicht anders und nicht besser; Sie würden mich unterschätzen und schließlich dahin bringen zu überlegen, ob ich Sie nicht überschätze.

Also: Da der Vorgang des Kunst-Schaffens immer auch eine Selbstverständigungsangelegenheit ist, verliert der Künstler im Laufe der Gestaltung das Interesse am Gegenstand, ja, er verliert den Gegenstand selbst, indem er sich seiner entäußert, und zwar auch dadurch, daß er ihn auf Distanz betrachten muß. So erklärt sich auch das eigentümliche Staunen mancher Künstler angesichts eigener Arbeiten: er hat dies, sein Eigenstes, abgegeben; und betrachtet es nunmehr als Fremdes. Will nun einer – und dies scheint mir bei Hacks der Fall zu sein – im Laufe des Schöpfungsprozesses den Gegenstand für sich bewahren, also keine Distanz zu ihm aufkommen lassen, d.h. also auch, ihn nicht so gründlich analysieren, daß Wissen das Interesse verdrängt, wird das Produkt dürftig. Denn: Liebe macht Wind. Die Schwierigkeit des Schreibens besteht letztlich darin, daß der Kunstproduzent, will er seiner Aufgabe gerecht werden, sich ständig zu seinen Ungunsten seines Gegenstandes – auch seiner Liebe – entledigen muß. Er schafft Harmonie auf das Risiko hin, der eigenen Harmonie verlustig zu gehen. Ich halte übrigens dafür, daß Hacks sich der Schwächen genannter Texte durchaus bewußt war und sie nur zur Demonstration seiner Vielfalt Aufnahme in den Band fanden; eine Vermutung, die aufkommt, wenn man die Strenge der Auswahl aus anderen Versbüchern und Einzelveröffentlichungen des Autors kennt. Die Drucklegung in diesem Buch finde ich allerdings bedauerlich, da in diesen Texten der Dichter nur noch vermummt erscheint. Ich vermute zwar, daß der oben geschilderte Widerspruch zwischen Behalten und Gestalten zu den Ursachen der Ungeschicklichkeit von Dichtern, die sich der Gegenwartsproblematik stellen, gehört, aber, Hacks zitierend und auch an ihn gewandt:

… nichts ist unentschuldbarer als entschuldbare Gedichte.

Daß die genannten Gedichte wirklich auf Grund mangelnden Distanzwillens schwach sind, läßt sich auch dadurch beweisen, daß die politischen Auseinandersetzungen mit Themen und Situationen, die der Autor überwinden will, wesentlich dichter und farbiger sind. Hier kommt wieder die Dialektik in Fragestellung und Gestaltung zum Zuge, besonders in den Distichen „Beiseites“ und dem Gedicht „Herodot“, das das Seine besser selbst zu sagen vermag als ich:

Herodot schon kennt die erstaunenswerte

Vielfalt der Gebräuche. In meinem Land ist

Es erlaubt, eine Negerin als Gattin

Heimzuführen, doch streng ist mir verwehrt, das

Staatsoberhaupt zu töten. In den Staaten

Ist es wieder andersherum. So ging es

Zu, daß J. F. K. hinterlassen mußte:

Eine schöne Witwe, nebst Schmuck und Kindern,

Herrn Onassis, und den Krieg zu verlieren,

Den er angezettelt, Herrn Johnson. Ist schon

Edel, wer von Schurken gekillt ist? Morden

Mörder nicht Mörder? Auf die Tat nicht schließet

Nach dem Täter. Der verrücke Columbus,

Ein Betrüger, machte den Erdteil aufgehn.

Kennedy, bei Gott ein Ehrenmann, läßt ihn

Jetzt versinken. Freilich als Freund der Schwächsten

Konnte er wohl schwerlich den Eifer jener

Rechtsinhaber dämpfen aus Kuba oder

Mißberatenen Meos. Seine Locke

Fand fast allgemeine Beistimmung, sie wurde

Häufig nachgeahmt. Ein Imperialist mit

Einer hübschen Locke. Da er bei uns war,

Schieden viele Menschen von uns in Vietnam,

Da er schied, ward großes Weinen gehört in

Ost und West der saumnachschleppenden Weiber.

Hier, wie in anderen Porträtgedichten („Marx“, „Büchner“), gelingt es Hacks, Bewegungen der Geschichte über den Anlaß hinaus deutlich zu machen, die Sache wird „ins Bild gesetzt“, und zwar neu und eigenständig. Wir erhalten also eine Information, deren Trinität aus Rationalität, Emotion und Schönheit sie von anderen Informationsformen unterscheidet, kurz, wir haben es mit Kunst zu tun.

5

In einer Zeit der handwerklichen Lässigkeit nicht nur bei Jungschreibern verblüfft der Formenreichtum, über den Hacks mit souveräner Selbstverständlichkeit verfügt, wobei er – wer’s kann, der darf’s – die Formen, wie formuliert, immer ein wenig in Zweifel zieht, also sie entweder künstlich aufrauht oder mit dem „traditionellen Inhalt“ der metrischen Muster bricht. Zur Beförderung seines poetischen Anliegens verwendet er im vorliegenden Band Lied und Ballade, Sonett, Epigramm, Distichon, Blankvers, freie Rhythmen und kunstvoll gebaute Strophen, scheut sich nicht vor dem schwer realisierbaren und deshalb als „unmodern“ diskriminierten Reim und erlaubt sich vollkommen unbefangen Wörter auszusprechen, die ansonsten eine der Sprache gegenüber höchst verschüchterte Dichterschar längst nicht mehr zu Buche bringt, weil sie als „altmodisch“ gelten oder ihnen ein moralischer Bedeutungsgehalt immanent ist, den diese Lyriker nicht mehr zu fassen vermögen. Da finden wir nun durchaus Wörter wie Roß, Zierat, das Wunderbare, der Held, Witfrauen, Würde, Anmut, das Böse, innig, das Edle usw., ohne daß die Texte lächerlich werden, da es Hacks versteht, den Wörtern ihren ursprünglichen Wert zurückzugeben. Es versteht sich in diesem Zusammenhang durchaus nicht von selbst, daß er weder der hochstaplerischen noch der sich anbiedernden Tendenz in unserer Lyrik den geringsten Tribut zollt und seine Einzelgängerrolle als die des Realisten versteht, der seinen spezifischen Beitrag zur Literatur leistet:

Allerdings: zwischen vielen Stühlen sitz ich

Fest auf der Erde. Es haben sich

Auf wackligen Stühlen schon welche

Zu Tode gesetzt. Ganze Kasten starben

Bei Stuhlbeben.

(„Zwischen den Stühlen“)

Wenn ich nun behauptet habe, es gäbe verschiedene negative Tendenzen in unserer Lyrik, fühle ich mich verpflichtet mitzuteilen, in welcher Art sie sich artikulieren. Da wäre in puncto Hochstapelei zu nennen die Überstrapazierung des Fremdworts bzw. der Fachterminologien (häufig sogar unverstandener), wie es seit Benn Mode ist. So habe ich beispielsweise die physikalischen Begriffe in Hanns Cibulkas „Lichtschwalben“ überprüfen lassen und mußte bedauerlicherweise feststellen, daß keiner von ihnen in richtiger Bedeutung benutzt wurde. In ähnlicher Häufung – wenn auch vermutlich präziser – finden wir das Fremdwort bei Günter Kunert und Peter Gosse. Eine andere Form der Konsumentenverwirrung ist die – in der Tendenz abnehmende – Überlastung der Texte mit landschaftsgebundenem Wortgut, das allerdings bei beherrschterer Anwendung zur Bereicherung der Sprache beitragen könnte (Wulf Kirsten, Harald Gerlach). Gefährlich für die Entwicklung der Lyrik könnten eventuell jene Versuche werden, in denen Inhaltslosigkeit durch sprachliche Mystifikationen verschleiert wird, wie wir es im gegenwärtigen Stadium des Lyrikers Friedemann Berger erkennen können.

Zu den Anbiederungsversuchen an den Leser zähle ich die gewollte, unorganische Schlichtheit, das undialektische Lob, die „Ich-bin-doch-nur-ein-Schräubchen“-Haltung und die gewaltsame „Volkstümlichkeit“, die möglichst vieler Vulgarismen bedarf. Diese negativen Tendenzen sind jedoch keineswegs DDR-spezifisch. Meines Erachtens haben sie sich aus der Hilflosigkeit der Dichter in den hochentwickelten Industriestaaten ergeben, ihre gesellschaftliche Rolle zu bestimmen. Folgender Tatbestand: Noch zur Zeit der Klassik war der Schreibende durchaus in der Lage, einen Überblick über den Stand der Wissenschaft und Technik seiner Zeit zu erlangen. Diese totale Sicht auf die Ergebnisse der Wissenschaft ist natürlich nicht mehr zu realisieren. Infolge dieses Tatbestandes fürchtet der Dichter für sein Image als Intellektueller, statt sich auf die spezifische Rolle des Autors zurückzubesinnen. Er beginnt auf Grund seiner Ängste den mangelnden Überblick zu verschleiern, beraubt sich aber damit gleichzeitig seiner Wirkungsmöglichkeiten. Und so ist es – außer für ihn selbst – keineswegs erfreulich, daß es erst eines Dichters wie Hacks bedarf, damit man wieder die Schönheit und Anmut einer organisch gewachsenen Sprache erkennt.

Nachdenkend also über den Zustand unserer Lyrik, fällt mir auf, daß gegenwärtig die ernstzunehmenden Leistungen fast mit Ausschließlichkeit von Leuten erbracht werden, die auch als Dramatiker tätig sind: Hacks und Braun sind Stückeschreiber, Kunert und Wiens schrieben Filmszenarien, Mickel Dramatisches und ein Opernlibretto, Rainer Kirsch schuf ein Bühnenwerk, Czechowski und Kahlau wandten sich dem Kindertheater zu, Peter Gosse, Sarah Kirsch und Kurt Bartsch haben für die Bühne gearbeitet, und Georg Maurer hat zumindest das Dialoggedicht auf eine Höhe gebracht, die bis dato in der DDR-Lyrik unvorstellbar war. Nicht nur, daß durch die Dramatikertätigkeit die Sprache der Lyrik gestischer geworden ist – sie wurde auch natürlicher und damit nachvollziehbarer. (Natürlicher ist das Gegenteil von simpler!) Es steht zu hoffen, daß mit der Entdeckung des Dialogs durch den Lyriker der Dialog mit dem Gedicht, da es nunmehr publikumsgezielter formuliert wird, Erleichterungen erfährt.

6

Als Phänomen unserer Lyrik, speziell jener Autoren, die den zweiten Weltkrieg nicht mehr bewußt erlebt haben, mag die thematische Vielfalt, die jeder einzelne von ihnen vorzeigt wie die Gemüsefrau ihre Kohlsorten, dem eiligen Betrachter erscheinen.

Näher betrachtet, schlägt die Vielseitigkeit plötzlich ins Negative um, erweist sich als oberflächliche Vielseitigkeit. Was ist passiert? Es stellt sich heraus, daß man nicht ohne das sogenannte Grunderlebnis auskommt, um einen spezifischen Autorenstandpunkt einnehmen zu können. Das Kunstwerk wird nun einmal erst dann interessant, wenn in ihm eine starke Individualität zum Vorschein kommt. Übertrieben formuliert: Der Künstler braucht seinen Komplex. Denn das Grunderlebnis ist eine Art Trauma – die einzige Sache, von der sich der Künstler bei Strafe seines Unterganges nicht befreien darf, aber will. So sind seine gesamten Arbeiten Darstellungen dieses Grunderlebnisses bzw. Gegenentwürfe zu ihm, also versuchte Selbstbefreiung. So haben beispielsweise alle Gedichte Kunerts mit seinem furchtbaren Grunderlebnis, dem faschistischen Terror, zu tun, wie bei Volker Braun das Erlebnis der materiellen Produktion Grundlage aller Argumentation ist. Für Hacks steht als bedeutendste Grunderfahrung die Entdeckung seiner Genußfähigkeit insbesondere bei jenem umfassendsten Vergnügen, das wir Liebe nennen. Meines Erachtens resultiert der vorwiegend heitere Grundgestus des Bandes eben aus jenem heiteren Grunderlebnis.

Aber ist denn das alles überhaupt noch „modern“? Nun, nach Hackscher Definition gewiß nicht, in der ja „modern ganz einfach gleichbedeutend mit arbeitsscheu“ ist. Aber wenn wir uns einigen, unter „modern“ etwas Lebendiges zu verstehen, ists seine Poesie ohne Zweifel. Also modern wie Liebe, nicht wie „Jugendmode“. Unter intellektualisierenden Mammuts ist der singende Orpheus allemal der Gescheiteste, also auch modernste. Man lese übrigens den „Prolog zur Wiedereröffnung des Deutschen Theaters“, um die philosophische Grundkonzeption des genußfrohen und genußbereitenden Hacks kennenzulernen. Kurz: es bleibt dem Rezensenten nichts anderes übrig, als die Lektüre dieser schamlosen Wahrheit zu empfehlen, und dies nicht ohne die Hoffnung, es lernten die Mammuts das Staunen ob dieses Wissens um die Kraft der Liebe und die fröhliche Wahrheit des Steaks.

Andreas Reimann, Sinn und Form, Heft 1, Januar/Februar 1975

Der Lyriker

Ich bins zufrieden. Die Zerwürfnisse

Mit mir und denen sind nicht überscharf.

Hab nur erfüllbare Bedürfnisse.

Schnaps, Liebe, Kunst sind, deren ich bedarf.

Des Fortschritts krümmster Weg ist so verschieden

Nicht vom schnellstmöglichen. Er schleppt und klimmt

Hinan, so wie er muß. Ich bins zufrieden

Und also nicht zum Lyriker bestimmt.

Aus drei Gründen ist das Gedicht so wichtig, daß es an den Anfang des Teils über Lyrik gestellt wurde. Zum einen hat Hacks hier eine Aussage über die Dialektik des Fortschritts, über das nur mögliche allmähliche Fortschreiten gegeben. Zum anderen gibt es eine – wenn auch negative – Funktionsbestimmung der Lyrik. (Lyriker seien die ewig Unzufriedenen.) Und schließlich: Die Ironie des Nicht-zum-Lyriker-Bestimmtseins ist natürlich eine Provokation, fordert zum Widerspruch heraus, zumindestens in diesem Kontext.

Hacks ist auch Lyriker. Er, der zunächst nahezu ausschließlich als Dramatiker auftrat, betätigte sich, klassischen Vorbildern folgend, nach und nach in allen Gattungen: Er handhabt mit Souveränität den Essay, macht Gedichte und erzählt Geschichten: diese vorrangig für Kinder. Nur der Roman blieb bislang außerhalb seines Interesses.

Das lyrische Werk zählt bis heute vier Bände, die alle nicht sehr umfangreich sind; ein Teil dieser Gedichte wurde mehrfach abgedruckt, vor allem in der 1974 veröffentlichten Ausgabe Lieder, Briefe, Gedichte. Vorher erschienen: Der Flohmarkt (1965), Lieder zu Stücken (1968) und Poesiealbum 57. Peter Hacks (1972); 1976 wurden dem Programmheft zur Uraufführung von Ein Gespräch im Hause Stein… in Dresden noch Acht Sonette beigelegt. Hinzu kommen noch einige Übersetzungen, als deren wichtigste ich die Übertragungen von Gedichten Attila Józsefs (1960) und Carl Michael Bellmans (1966) ansehe. Alles in allem sind der Öffentlichkeit etwa 150 Gedichte bekannt, vom Distichon über Lieder mit einer oder mehreren vierzeiligen Strophen und Sonetten bis zu mehrseitigen Großgedichten wie Prolog zur Wiedereröffnung des Deutschen Theaters. Die Entstehungszeiten der Gedichte reichen offenbar weit zurück: Das an Erich Kästner erinnernde „Schwabing 1950“ muß wohl 1950 entstanden sein; die „Lieder zu Stücken“ sind genau zu datieren, das letzte ist von 1966; ein anderer Teil stammt aus den 70er Jahren, wie Formenwahl und Stilbewußtsein verraten, das letzte eindeutig datierbare ist der Prolog der Münchner Kammerspiele zur Spielzeiteröffnung 1973/74.

Blättert man in diesen Bändchen, so entdeckt man einige äußerlich auffallende Eigenarten. Da sind die Lieder zu Stücken (oder Stückfragmenten), also Texte mit dramaturgischem Stellenwert (ähnlich wie bei Bertolt Brecht). Sie gehören fast ausnahmslos den fünfziger und sechziger Jahren an. Die letzten Gedichte aus einem Stück sind aus der Komödie Margarete in Aix, sie haben bereits eine andere Funktion und sind von anderer Art. Die späteren Stücke enthalten keine Lieder mehr (vom Jahrmarktsfest zu Plundersweilern und einem Gedicht aus Numa abgesehen).

Die Genres dieser Lieder zu Stücken heißen Song, Marsch, Ballade, Moritat, Lied – also meist, solche erzählenden Charakters. An deren Stelle treten später strengere, verhaltenere Genres, als da sind: Spruchdichtung bzw. Epigramm, Sonett, Kanzone, Stanze, auch Lied (in veränderter, nicht so erzählender Art). Eine Besonderheit des Bandes von 1974 sind die Briefe an Belinden („Wie Gedichte zu machen“), eine kleine Poetik zur Lyrik.

Sucht man nach übergreifenden Gesichtspunkten der Hacksschen Lyrik, findet man sie in der Sprache, in den vielseitigen Traditionsbezügen von der Antike über die bürgerliche Klassik bis hin zu plebejischen und proletarisch-revolutionären Sujets, mit der besonderen Vorliebe fürs „Klassische“ schlechthin. Schließlich in der Lebenshaltung, deren Diesseitigkeit und Sinnlichkeit, Friedensliebe und sozialistische Humanität, Aktivität und Weltfreundlichkeit das gesamte lyrische Werk – wie überhaupt das Gesamtwerk – durchziehen. Manches ist Veränderungen unterworfen (in Sprache, Formenwahl, kritischer Haltung und in den Gegenständen), durch den bereits aufgezeigten Wandel des philosophisch-poetologischen Konzepts beeinflußt. Nicht aber die Weltfreundlichkeit.

Am offenkundigsten ist sie in den Gedichten für Kinder, deshalb seien einige an dieser Stelle bereits erwähnt. Die Grundhaltung der Kindergedichte ist in der Tat ungemein freundlich, heiter, optimistisch, ohne banal zu sein, eine Haltung „mit der Menschheit auf du und du“, um auf jenes Wunschbild des Adrian Leverkühn anzuspielen, z.B. in dem Gedicht

DIE WILDGÄNSE:

Kehrten im Frühjahr die Wildgänse wieder

Mit dem Südost und dem schmelzenden Schnee.

Hielten sie inne und fieln sie nicht nieder,

Zogen sie Kreise hoch über dem See.

Ist das unser Dorf? Ist das unsre Gegend?

Anders floß ja im Herbste der Bach.

Fort sind die Äcker, ein einziger Acker.

Fort sind die Hütten mit Binsendach.

Kehrten im Frühjahr die Wildgänse wieder.

Fanden sie sich nicht ein und nicht aus.

Gänse, ihr Guten, laßt ruhn das Gefieder,

Gänse, es stimmt schon, ihr seid hier zu Haus.

An einem alljährlich wiederkehrenden Vorgang, der Ankunft der Wildgänse im Frühjahr, werden gesellschaftliche Veränderungen großen Ausmaßes gezeigt, wie sie für unser Land im allgemeinen und für das Dorf im besonderen charakteristisch sind. (Auch das Gedicht „Als ich kam durchs Oderluch“ spricht von diesem Wandel.) Und darüber hinaus sagen die Verse etwas von Ankunft und Zu-Hause-Sein. Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, daß das Gedicht Anfang der 60er Jahre entstanden ist und daß der Dichter ein persönliches Zu-Hause-Sein empfunden hat.

Welche vergnügte Stimmung atmet das Gedicht „Im Herbst ist Sonnenschein“. Im allgemeinen haben Herbstgedichte eine Trauer- oder gar Vergänglichkeitsstimmung. Dieses gar nicht. „Freundlich, vergnügt, froh, behaglich“ sind die Wörter, die dem Gedicht den Ton geben. In einem anderen, „Der Herbst steht auf der Leiter“, ist das Symbol der Vergänglichkeit, das fallende Laub, nahezu aufgehoben: Es wird aus der Sicht der Tanne gesehen – diese ist neidisch, weil ihre Blätter nicht bunt gemalt werden vom Herbst, bis sie begreift, daß die der anderen „runterfallen“, ihre Nadeln aber bleiben oben.

Welch schönen Effekt erzielt Hacks mit seiner Maus Komkarlinchen, die dem Landsknecht Ladislaus das Leben rettet („Ladislaus und Komkarlinchen“). Immer in der Schlacht reißt sie aus, und Ladislaus läuft weg von der Front, sie zu retten. So sterben alle Kumpane, nur er überlebt: „Jedoch aus allen Wettern / Kam heilen Leibs heraus / Dank seinem Komkarlinchen / Der Landsknecht Ladislaus.“ Das Mäuschen, das seinen einprägsamen Namen von einer Altberliner Schlagergestalt hat, ist hier eine Art plebejischer Held aus der Umgebung des Ulrich Braeker („Die Schlacht bei Lobositz“). Lief Komkarlinchen noch weg, um zu überleben, und bewirkte dadurch Gutes, so ist „Der Gletscherzwerg“, der Lawinen aufhält, um Menschen zu retten, eine gütige und liebenswerte Gestalt, ein Held ohne Getöse, einer aus dem Umfeld der Schwachen mit Kraft, wie sie Anna Seghers so schön und bewegend beschrieben.

Bereits in diesem Band für Kinder (mit seinen vielen Schnurren und Fantasien) sieht der Lyriker Hacks es als vornehmstes Ziel an, das Schöne zu preisen. Die vorwiegend in Liedform, auch in Rondo, Ballade oder im Schema des Abzählreims gehaltenen Gedichte sind ebenso leicht wie kunstvoll, pädagogisch wie schön.

Als nächstes Lyrikbuch kamen die Lieder zu Stücken heraus. Obwohl sie als dramaturgische Elemente im Zusammenhang mit der Dramatik zu behandeln sind, sei zu ihrem Liedcharakter hier etwas gesagt. Andreas Reimann, Lyriker und Kritiker, schrieb in einer Betrachtung zu Hacks’ Gedichten: „Nachdenkend also über den Zustand unserer Lyrik, fällt mir auf, daß gegenwärtig die ernst zu nehmenden Leistungen fast mit Ausschließlichkeit von Leuten erbracht werden, die auch als Dramatiker fähig sind: [folgen Namen wie Hacks, Braun, Wiens, Mickel, Rainer Kirsch, Czechowski, Kahlau, Gosse, Sarah Kirsch sowie Maurer im Zusammenhang, mit dem Dialoggedicht]. Nicht nur, daß durch die Dramatikertätigkeit die Sprache der Lyrik gestischer geworden ist – sie wurde auch natürlieber und damit nachvollziehbarer.“

Abgesehen davon, daß das lyrische Schaffen Hacks’ hier in eine Gattungsentwicklung hineingestellt wird, aus der er bewußt ausschert und es bei ihm heißen müßte „auch als Lyriker“, ist etwas sehr Richtiges beobachtet. Hacks’ Sprache ist gestisch auch in der Lyrik, sofern man sich einigt, was das heißt: Für das Drama bedeutet gestisch eine Sprachgestaltung, die der jeweils beabsichtigten darstellerischen Aktion in Tonfall und Gliederung möglichst genau angemessen ist. In der Lyrik darüber hinaus die Beherrschung und souveräne Verwendung einer nach sozialen, historischen und dichtungsgeschichtlichen Gesichtspunkten angelegten „Sammlung von Tonfällen“ (Brecht) In der Tat sind das Drama, das Theater für das Gestische eine gute Schule. Und es ist sicher kein Zufall, daß Hacks’ erste Gedichte weitgehend Lieder aus Stücken sind und seine Lyrik sich aus dem damit gegebenen Funktionszusammenhang erst emanzipierte.

Der Band beginnt mit den Liedern aus Die Schlacht bei Lobositz. Sie sind alle prononcierte Texte gegen den Krieg und seine Grausamkeiten: da ist das Lied von der „Braut des Deserteurs“, das die Kriegsjustiz anklagt und die Zerstörung der Liebe durch den Krieg. Den „Capua-Song“ singen die Kriegsinvaliden: „Welch kleiner Schritt vom Held zum Invalid“.

Der „Lobositzer Marsch“ wird von den Soldaten gesungen, als sie in die Schlacht ziehen: „Wir scheißen auf den Krieg“ ist ihre Parole. So wird der Entschluß Braekers zu desertieren vorbereitet. Das Lied von der Weide, das der Held am Schluß singt, ist ein Friedenslied (freilich in den Grenzen von Braekers Gesinnung).

Die irischen Lieder aus Der Held der westlichen Welt von John Millington Synge schließen sich an. Helden- und Ideologiekritik, Demontage westlich-spätbürgerlichen Heldenbildes sind ihr Thema, dargestellt im Moritatenstil („Moritat vom Vatermörder Christopher Mahon“).

Fünf Texte, von denen vor allem der „Tod Lumumbas“ und „Die Hure“ bekannt geworden sind, stammen aus dem unvollendeten Plusmacher Ernst, das als Fortsetzung von Herzog Ernst gedacht war. Kritik an imperialistischen Mißverhältnissen ist ihr hauptsächlicher Inhalt.

Ungleich größeres ästhetisches Vergnügen bereiten die weithin bekannten Lieder und Chöre aus Der Frieden. Produktive Haltungen, die im Friedenskampf nötig sind, ihn überhaupt erst ermöglichen, werden hier besungen wie kaum anderswo. Das im Madrigal-Vers gehaltene „Chorlied an die Muse“ und das schlichte, eindringliche „Die Oliven gedeihen“ gehören zum Besten Hacksscher Poesie.

Liebe und Sinnlichkeit feiern die Lieder aus Moritz Tassow, ob das freche „Schön Dorindgen“, das eher feurige „Weidenblatt und Muskatblume“ oder das „Taglied. Weidenblatt und Muskatblume“ singen Jochen und seine Eltern – das Thema der reichen und armen Braut hat unmittelbare Handlungsfunktion. Rosa singt den bekannten „Valse Flamande“ als Kommentar zur Handlung, in der der Henker (also von Sack) bald gehängt wird. Unmittelbar zur Charakterisierung der Figur, nämlich Tassows selbst, dient das Lied von „Johann Meusel“, das Lied eigentlich eines Riesen. (Eines Motives soll hier gedacht werden, das in „Omphale“ wiederkehrt, das Motiv von Kuß, Schwangerschaft und Kindsgeburt an einem Tag.) Noch auf eine Besonderheit, besonders von „Schön Dorindgen“, sei verwiesen. Auch hier, wie in den meisten Stücken seit „Die Sorgen und die Macht“, dominiert die Gestalt einer Frau, die sich emanzipiert oder emanzipiert hat, auch und besonders in der Liebe. Das ist hier ins lyrische Gedicht, ein Rollengedicht, übergegangen. In den späteren Gedichten von Hacks – im Gegensatz zur Dramatik schwindet die aktive Rolle der Frau mehr und mehr, das männliche Ich dominiert.

Schon im „Frieden“, noch deutlicher aber im „Tassow“, zeigt sich die veränderte Funktion der Lieder: Sie sind nicht mehr verfremdend, kommentierend (im „Frieden“ noch z.T. in den Chorliedern), sondern Selbstäußerung der Figur oder ein Teil der Handlung.

Es folgen die zehn Polly-Lieder: auch die Vorlage von Gay enthält zahlreiche Gesangstexte (Airs). Diese hier sind samt und sonders Neuschöpfungen. Hier seien die bekannten wie „Bluewater-Valley-Song“, „Die Mädchen im grünen Legua“, „Ballade vom edlen Räuber“ und das verhaltene „Es ist wahr, was ich sag“ genannt, das letzte zitiert:

Du hast mich betrogen im Sommer,

Mein Freund, es ist wahr, was ich sag.

Ich will es dir heimzahlen im Winter

An einem schneeigen Tag.

Mit einem, der mich mehr liebt als du,

Mit einem, der mir mehr gibt als du,

Mach ichs wahr, mach ichs wahr,

Vor sich neigt das Jahr,

Mach ich wahr, was ich sag.

Die fünf Lieder aus der Komödie Margarete in Aix sind die letzten im Genre Lieder zu Stücken. Sie sind von der Handlung weiter entfernt, keinesfalls mehr tragendes Element. Ihr Tenor ist die Liebe:

Nicht lieben wollen, heißt den Tod ersehnen.

Leben ist Wechsel, Wechsel ist nicht Trug.

Die Tränen Lob des Glücks, das Glück der Tränen.

Bei Gott, wir freun der Lieb uns nicht genug.

Wie Weisheit und Schönheit zusammenfinden (bei Primat der Schönheit), wird in der „Kanzone des Königs Salomon“ besungen, in der es zum Schluß heißt: „Wie ist dein Name, Weisheit oder Torheit? / Mein Nam ist Weisheit, von Schönheit bezwungen.“ Von den Helena-Gesängen wurden sechs hier aufgenommen, darunter der Schlußchor:

Liebe und Roheit, zwei Schiffe, sie fahren

über den Ozean der Zeit.

Die Roheit kommt abhanden mit den Jahren.

Die Liebe bleibt in Ewigkeit.

Fast ein Programm des poetischen Bemühens des Dichters liegt in diesen knappen Versen.

Auch in den wenigen Gedichten zu Sean O’Casey „Rote Rosen für mich“ herrscht der Eros, nicht so deftig wie in Polly, nicht so tief wie in „Margarete“, nicht so poesievoll und elegant wie in „Helena“, dafür kräftig, erdhaft und leuchtend, obendrein aufgrund ihrer dramatischen Herkunft betont gestisch.

Der Band 57 der für Jugendliche gedachten Reihe Poesiealbum enthält 25 Gedichtee (sechs davon sind aus den Gedichten für Kinder, zehn aus Stücken (darunter „Tod Lumumbas“, „Johann Meusel“ oder das „Sonett aus Margaret“).

Das bekannteste von den neun neuen Gedichten ist der „Oktober-Song“, gängig, viel nachgesungen, politisch so treffend wie wirksam – dichterisch gewiß nicht das beste. An Brecht geschult in der dialektischen Diktion („Fragen eines lesenden Arbeiters“), doch mit anderem Ziel ist das 16zeilige Sinngedicht „Zu Lessings Zeit“, in dem die Bedeutung der Dichter herausgestellt wird: „Zu Lessings Zeiten regierte in Preußen ein / Gewisser Friedrich… Über Brechts Pfad wechselten 13 Kanzler.“

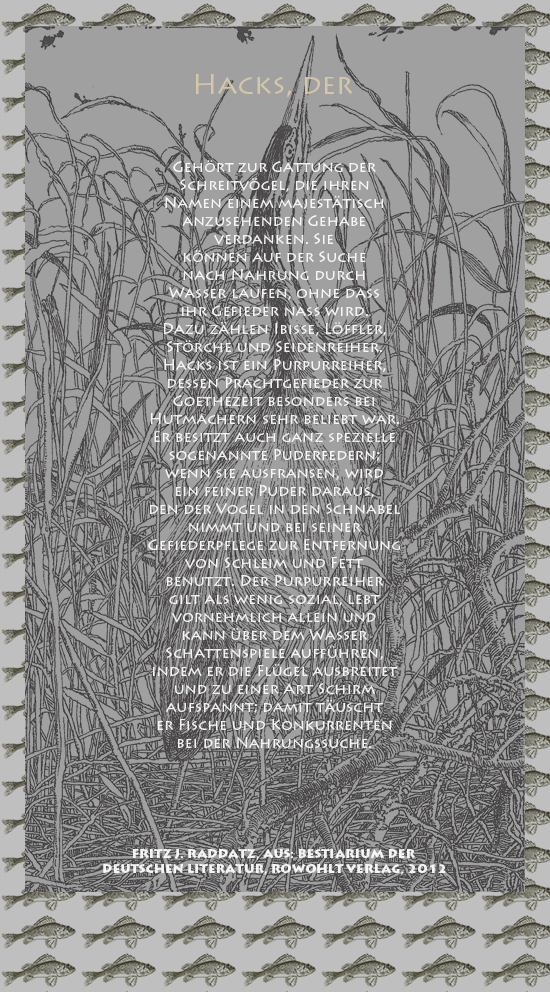

Der „Traum vom Umweltschutz“ gibt ein Bild einer sauberen Welt, in der „Die Chausseen wieder dem Verkehr dienten“, der Poet vom Faun als Bruder anerkannt wird und über der „jene Sonne noch Homers“ lächelt.

Fünf wunderschöne Liebesgedichte artikulieren jene Welthaltung, die seit den sechziger Jahren zum bestimmenden Element Hacksscher Poesie und Poetik wird: Liebe als unbedingter Wert, als Maß der Dinge („… und liebe weiter, / Bis auch mich das Glück verbrennt.“), und ihr müssen falsche Maßstäbe weichen: „Die Treue laß ich gelten, / Die aus der Liebe rührt.“

Für mich das unbedingt schönste Gedicht des ganzen Bändchens, wenn nicht der Liebesgedichte überhaupt, ist das „Du sollst mir nichts verweigern“. Hier wird die Konsequenz irdisch-sterblichen Daseins artikuliert. Seit die klassische deutsche Philosophie (vor allem Hegel und Feuerbach), der dialektische Materialismus und die moderne Naturwissenschaft endgültig bewiesen haben, daß es mit Sicherheit kein Leben nach dem Tode, keine Wiederauferstehung gibt, daß der Mensch nur hier und heute leben und lieben kann, bleibt nur diese Haltung, die Goethe mit der Aufforderung „Nur vivere memento“ (Gedenke nur zu leben) dem alten „Memento mori“ (Gedenke des Todes) entgegengestellt hat.

Der – in geistiger Nähe zu Schillers Prolog zu Wallenstein stehende, doch aufs Tragische verzichtende – „Prolog zur Wiedereröffnung des Deutschen Theaters“ ist das programmatisch wichtigste Produkt. In sieben Abschnitten spricht der Dichter über das Theater, über die Welt und die Darstellung dieser Welt auf dem Theater, bestimmt Welt und Mensch von morgen und die Kunst im umfassenden Sinne.

Im ersten Abschnitt bejaht Hacks in Abgrenzung gegen eine Dramaturgie der leeren Szene und des spartanischen Bühnenbildes die technischen Möglichkeiten des modernen Theaters, die „Werke all der Optik, der Mechanik“, den Reichtum der Szene. Im weiteren erklärt er, daß das Theater anders zu sehen sei als draußen: „die allbekannte Wirklichkeit verändert / Durch Beimischung von Schönem, Wunderbarem / Und Unwirklichem…“ Groß ist der Gegenstand des Theaters, nichts weniger als die Welt umfassend, „denn lang und breit ist die Geschichte… Und hochbedeutend groß / Sei unser Held auch: groß genug, zu fassen / In der geräumigen Brust der Sonnen und / Gewitter unseres östlichen Jahrhunderts.“

So die shakespearischen Dimensionen anvisierend, löst er die Räume aus der Fantasie, die nach der „höchst willkürlichen“ Physik des Künstlers dort geschaffen wird: „So kann man sagen, vor den Raumfahrern / Haben wir den Mond erobert.“

„Die Welt von morgen“ ist es, die der Dichter meint (im 5. Abschnitt); die Welt des Friedens, die mehr ist, als daß kein Krieg ist: „Im Frieden erst tritt, seiner Fesseln ledig, / Der mehr als vielgestaltige Riese Menschheit / Den Dienst bei seinem Herrn, dem Menschen an.“

Was ist der Mensch denn uns? Diese Frage stellt der Dichter und gibt Antwort darauf:

Mensch sein ist viel. Mensch sein ist Ursach sein.

Der Mensch, als einziger von den Wesen, schafft

Sich selbst die Welt und nicht die Welt sich ihn.

Und was ins Sein zu setzen, was vorher

Abwesend war. Gedanken oder Sachen,

Gelingt ihm als sein Äußerstes und Höchstes.

Aischylos, Shakespeare, Brecht, die „Urheber“ des Theaters, begrüßen die „Urheber“ der Welt, die Arbeiter, „Welche die Welt, die tot und lebende, / Nach ihrem innern Muster produzieren, / So wie die Welt der Träume wir nach unserm“. Ihr Element ist „das Neue“. Der Dichter ist an ihrer Seite: „Der Werkzeug fertigt und der Stücke schreibt, / Sie beide sorgen, daß, was ist, / Nicht bleibt.“ Im siebten Abschnitt zieht der Dichter programmatische Bilanz:

So sehen das Reich der Kunst wir und des Stoffs

Innig verknüpft in einem Streit der Liebe.

Aus Phantasie und Wirklichkeit. Aus neuer

Wirklichkeit blühen kühne Phantasien.

Und wenn die Kunst, um Kunst zu sein, die Erde

Verlassen muß, zur Erde kehrt sie wieder,

Und unser Tun, Freunde, eint sich dem Ihren.

Das Leben machen wir zur Kunst und schließens

Ins Reich des Schaffens und Genießens.

Mächtig klingt der Blankvers, groß das Programm des Realismus. Stoff und Kunst, Wirklichkeit und Fantasie, Genuß und Liebe – das sind, wenn man so will, die Leitideen des Künstlers Hacks, der das Leben selbst zur Kunst machen will.

Die bislang umfangreichste Sammlung sind Lieder, Briefe, Gedichte. In drei Teile gegliedert, unter den Überschriften „Da haben die Proleten Schluß gesagt“ (mit zahlreichen Liedern aus den Stücken; „Ich bins zufrieden“, darunter der oben erörterte „Prolog“, ergänzt durch den „Prolog der Münchner Kammerspiele“ zur Spielzeiteröffnung 1973/74); der dritte Teil „Als Schönheit kam“ (vorwiegend über Liebe und Schönheit).

Am Beginn aber steht die Poetik zur Lyrik: „Wie Gedichte zu machen, oder: Rechtfertigung gegenüber Belinden“. Es sind neun Briefe an eine fiktive Person, sicher durch Klopstocks klassische Belinde angeregt. Es seien kurz die wichtigsten Gedanken erwähnt: Die Kunst braucht einen Gegenstand, eine Form, in deren Verhältnis sich das Verhältnis der Welt zur Person des Dichters zeigt. Das Urei des Gedichtes ist der Einfall, dieser muß reifen; dann sammelt der Dichter einen riesigen Vorrat an Worten (Rohstoff), Reimen, Rhythmen, die geordnet werden müssen. Von diesem Vorrat fällt viel durch allerlei Siebe, so daß sich die Gestalt des Gedichtes bilden kann; als wichtigste Seiten bezeichnet der Dichter Form und Weise, „die beiden Vollkommenheiten des Gedichts, die sich am heftigsten widersprechen und einander am gründlichsten ausschließen“. Er verlangt vom Gedicht „Anmut“; Echtheit bzw. „Besonderheit der Echtheit“ und schließlich Abstand. „Leidende Liebe ist der elendeste Poet, sterbende Liebe der vollkommenste.“ Es mag darin ein allgemeines poetisches Gesetz von einiger Allgemeinverbindlichkeit walten. Doch gehen andere Poeten andere Wege; auf jeden Fall ist das die Art von Hacks. Daß er sie zugleich prinzipiell und mit äußerster Variabilität betreibt, beweist der vorliegende Band.

Einige neue Gedichte der ersten Abteilung verdienen besondere Aufmerksamkeit, so die über „Marx“ und „Herodot“. Das Marx-Gedicht beschreibt ein Bild, das Karl Marx in Mode und Umgebung seiner Zeit darstellt, und den obwaltenden Widerspruch zum wirklichen Marx:

Das Genie der Genies: die ungemeinste Aktuellwerdung der Möglichkeit homo:

Das vollkommenste Exemplar der Gattung: Der gewesnen und seienden, erzeugt in

Breiter Bemühung ihrer Kräfte aller

In Jahrhunderten wenig noch verstanden.

Für Jahrtausende nicht mehr wiederholbar?

Höchste Würde, zeitlos zu sein.

Es reiht sich ein in die Marx-Gedichte etwa von J.R. Becher oder Louis Fürnberg, und es hat einen eigenen Klang, es impliziert im – ehrengeretteten – Begriff „zeitlos“ das Zukünftige, Weiterreichende, eine Grundsatzkategorie von Hacks. Andererseits wirkt das Bild, das die Einmaligkeit der Erscheinung von Marx fassen soll („die ungemeinste Aktuellwerdung der Möglichkeit homo“), etwas angestrengt.

In „Herodot“, aus der Sicht dieses von ihm geliebten Geschichtsschreibers, beschreibt er Person und Wesen J.F. Kennedys, „kein Ehrenmann“, doch von vielen für einen solchen gehalten: „Ein Imperialist mit / Einer hübschen Locke.“ Ein solches treffendes, charakterisierendes Bild steht in enger Korrespondenz zu Brechtschen Ausdrucksmitteln, wie auch andere Gedichte dieser Abteilung eine Verwandtschaft mit Brechtscher Lyrik aufweisen. So zum Beispiel in „Produktionsverhältnis“:

Das Roß geht auf dem Acker, stumm.

Der Bauer hinter seiner Kruppe.

Er flucht und schilt und tobt. Warum?

Er will das Feld gepflügt. Dem Rosse ist es schnuppe.

Oder „Ende gut“ (das Gedicht, in dem zu Diplomaten werdende Arbeiterkinder im Weintrinken von einem Grafen unterrichtet werden): „So / Wird das Böse, wenn das Gute gesiegt hat, / Ein Zierat.“ Diese Verse mit ihrer aufklärerischen Haltung sind aus der ersten Schaffensperiode des Dichters. In diesen Bereich gehört auch das „Streiklied“ (nach Herwegh), das künstlerisch keineswegs voll gelungen und auf gar keinen Fall besser als das Original ist.

Wichtig und die breite Palette des Autors verdeutlichend sind die schlagkräftigen Übersetzungen von revolutionären Kampfliedern, wie „Carmagnole“, „Los Campesinos“ und „Bandiera Rossa“.

Um Kunst und ihre Möglichkeiten geht es im zweiten Teil. Als eines der schönsten Gedichte erscheint mir „Vernunftreiche Gartenentzückung (aus Jahrmarktsfest zu Plundersweilern). In Überschrift und Diktion ein Tonfallzitat des 18. Jahrhunderts, rühmt es – aus der damit geschaffenen ironischen Distanz – die Schönheit des Nützlichen:

Die Kartoffel ist auch eine Blume.

Und mit gelben Federn blüht der Mais.

Und gereicht es nicht dem Dill zum Ruhme,

Wie er zierlich Frucht zu tragen weiß?

Ihr in eurem Prunk und Wohlgeruche,

Stolze Rosen, bleiche Lilien,

Ließet nagen uns am Hungertuche,

Nur was nützet, ist vollkommen schön.

In „Kartoffelfrauen und Viehaustrieb“ werden – unter unterschiedlichen Aspekten – Hindernisse und Schwierigkeiten für Kunst ins Bild gebracht. Der Tonfall und das – im „Viehaustrieb“ ausgesprochene dichterische Selbstbewußtsein („Ich bin der besten einer / Der Köpfe unterm Mond. / Ich weiß, sonst weiß es keiner, / Wo Deutschlands Muse wohnt.“) erinnert an Heine. Gedichte wie „Die Lerche“, „Der Heine auf dem Weinbergsweg“ oder die drei Meerweiber-Gedichte (die sich auf die Nordsee-Gedichte Heines beziehen) weisen direkt oder indirekt (das Lerchensymbol) darauf hin. Und in „Hermine“ geht die Reminiszenz bis in die Verszeile: „Hermine stand am Wolkenstore / Und blickte bang hinaus.“ In „Zwischen den Stühlen“ wird der Anspruch der Dichtkunst jedoch allzu hoch gesteigert:

Allerdings: zwischen vielen Stühlen sitz ich

Fest auf der Erde. Es haben sich

Auf wackligen Stühlen schon welche

Zu Tode gesetzt. Ganze Kasten starben bei Stuhlbeben.

Die Gestalt des Dichters in „Zwischen den Stühlen“ ist zweifellos zu neutral gesehen. Er ist doch mehr als ein Beobachter, sollte es jedenfalls sein, wie Hacks an anderer Stelle auch betont. Hier scheint mir die Dialektik, das Wechselverhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft, gestört.

Zu den vergnüglichsten Texten des Bandes gehören die literatursatirischen Distichen unter dem Titel „Beiseites“. Hacks hat hier erstmals wieder – seit den „epigrammatiscben Distichen“ von J. Bobrowski – an den Xenienkrieg Goethes und Schillers angeknüpft. Abgeschlossen wird der Teil mit dem Münchner Prolog, gedanklich wie methodisch den „Prolog zur Wiedereröffnung des Deutschen Theaters“ fortsetzend. Sicher, entsprechend der sozialen Funktion des Ortes, geht es gegen die „großen Mehrwerträuber“ und die Verhunzung der deutschen Sprache durch die Bild-Zeitung, doch greift er weiter, in den Raum der Geschichte und in den der Zukunft: „Von dem, was ist, was nicht ist und zu sein / Vielleicht verdiente, liefern wir die Bilder.“

Die Gedichte des letzten Teils „Als Schönheit kam“ sind zum größten Teil Neuveröffentlichungen. „Ausflug mit Aphrodite“ verrät bis in Rhythmus und Strophenform, Wort- und Bildwahl seine geistige Herkunft von Schillers „Das Eleusische Fest“, wo ebenfalls Venus (gleich Aphrodite) die Geschicke lenkt: Allerdings ist Venus bei Schiller nicht die Partnerin des lyrischen Helden. Hacks stellt Genuß und Sinnlichkeit stärker heraus.

Die Preisung der Liebe ist der Tenor der meisten folgenden Gedichte, in den verschiedensten Beziehungen und Verhältnissen. In dem Gedicht „Anläßlich der Wiedergewinnung des Paradieses“ fordert der lyrische Held (mit ihm der Dichter) von der Geliebten, den „Panzer aus Selbstaufsicht“ wegzuhängen, sich rückhaltlos zur Liebe, zur Wiedergewinnung des Paradieses zu bekennen:

Kehr heim, wo nicht die Abgase giftig sind

Und nicht die Abwässer stinkend, wo der Wolf

Hin mit dem Lamm geht und mit dem Menschen selbst

Der andre Mensch, und Ratten kommen nicht vor.

Der lyrische Held begehrt Einlaß ins Paradies, und nimmer soll es ihm geschehen, daß er die Hölle mit einläßt, wie weiland „Gabriel, dem büffelstirnigen Schließmann“. Ähnliche Metaphern lassen darauf schließen, daß dieses Gedicht in zeitlicher Nähe von „Adam und Eva“ steht.

Wiederum in Heineschem Tonfall ist „Frage nicht, ob Liebe lohnet“. Ich denke an das Gedicht „Unterm weißen Baume sitzend“, dessen letzte Strophe lautet: „Welch ein schauersüßer Zauber! / Winter wandelt sich in Maie, / Schnee verwandelt sich in Blüten, / Und dein Herz, es liebt aufs neue.“ Dagegen: Hacks:

Denn die Knospe wird zum Sarge,

Die den Winter scheut im Mai,

Und Vorhersicht zieht das Arge,

Das sie meiden will, herbei.

Nicht nur das Ursprungsbild verführt zum Vergleich, auch der Rhythmus des vierhebigen Trochäus. Natürlich operiert Hacks anders mit dem Bild. Was bei Heine Ausdruck freudigen Entsetzens angesichts neuer Liebeshoffnung war, ist bei Hacks die Warnung vor falschem Handeln angesichts größerer Möglichkeit.

Eine Anzahl von Gedichten spiegelt Enttäuschungen („Dornröschen“, „Kleine Freundin vorm Spiegel“, „Freikörper“, „Die Hure“, „Zur Güte“). In ihnen ist die Haltung des Dichters zwiespältig. Anders als in den großen Frauengestalten der Stücke, erscheint das Weib hier weniger als aktive, ebenbürtige Partnerin, sondern als Objekt, ist ein gönnerhafter männlicher Ton enthalten, etwas Paternalistisches. Charakteristisch dafür ist „Priapos“:

Merke: Frauen sind wie die Welt. Ihre Lust

Auf Lust ist klein. Ihr nötigstes Glück, man muß

Es ihnen erst in die Seele schwatzen. Sonst

Nur immer sagen sie: Laß, es tut mir weh.

Von der Schwierigkeit der Geschlechterbeziehung, ebenfalls aus der Sicht des Mannes, handeln auch die drei „Meerweiber“-Hymnen, „Der Sieger“, der eben kein Sieger ist, „Des Mannes Liebe wohnt im Herzen“ und „Ein Gleichnis“.

Am Ende des Bandes stehen jedoch jene überaus schönen Gedichte, die Liebeserfüllung zum Gegenstand haben und sich auch restlos in Form erfüllen (bezeichnenderweise sind es Lieder von Frauengestalten aus dramatischen Werken bzw. Rollengedichte)

„Philomele“, mehrere „Polly“-Lieder sowie das Schlußlied „Ausblick aus der Helena“; ferner das Hochzeitslied, „Erziehung der Gefühle“, „Morpheus“, „Unterm Weißdorn“ und „Lied des Saturno“.

„Philomele“ aus dem Libretto Die Vögel ist als Arie gedacht (dort mit anderem Stellenwert); klassische Schlichtheit dieses Liedes ist charakteristisch für die Verwandlung des Refrains:

Wag es, Herz, durchbrich die Hülle,

Die dich noch befangen hält.

Eines Busens Überfülle

Füllet eine ganze Welt.

Wag es, Herz, dann tönt die Stille,

Singt der Felsen auf dem Feld…

Ein hinreißendes Dreigestirn von formal überaus unterschiedlichen, im Gedanklichen aber verwandten Liebesgedichten beschließt den Band. Morpheus, der griechisch-antike Schlafgott, ist der Liebesgott des gleichnamigen Gedichts. Wohlgeordnete Hexameter betonen die tiefe Ruhe der glücklich Liebenden, unterstützt durch die Wortwahl mit ihrer Häufung dunkler Vokale.

Und die Lust, so zu ruhn tief wie die Ruhe der Lust…

Über uns Schlummernde nun wölbt sich die Kapsel der Nacht.

Rings bis zur fernen Mitte hinan in steigenden Streifen

Lieblich mit Körnern besetzt ist sie des bläulichen Mohns.

In dem Gedicht „Unterm Weißdorn“ triumphiert die Liebe über Wandel und Vergänglichkeit der Natur: Der Weißdorn speicherte die Erinnerung an jene wunderbare Liebe, das Leitmotiv der musizierenden Engel steht für Dauer. In der letzten Zeile des Gedichts werden alle Erinnerungsmomente motivisch aufgenommen, die Kontinuität der Liebe, die Beständigkeit betont:

Ach, die Krone ist verblühet

Von dem Weißdorn und das Gras hinweggemähet

Unterm Weißdorn.

Doch die Engel sind geblieben,

Weil wir uns für ewig lieben,

Wie einstmals

Unterm Weißdorn.

Trara, tschin tschin, schrumm, schrumm.

Dieses Gedicht ist ein bewußter Gegenentwurf zu Brechts „Erinnerung an die Marie A.“ Bei Brecht wird die Vergänglichkeit der Liebe betont, die Erfüllung ist nur für Minuten möglich: Die Pflaumenbäume werden abgehauen, an die Liebe kann sich das lyrische Ich nicht erinnern; er küßte sie, doch „auch den Kuß, ich hätt ihn längst vergessen. / Wenn nicht die Wolke dagewesen wär/ … Doch jene, Wolke blühte nur Minuten, / Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.“

Das Grundmodell ist dasselbe, doch das Instrumentarium ist ausgewechselt und für Hacks bestimmend, das Bild zukunftsträchtiger Sinnlichkeit und menschlicher Schönheit, umfassender Liebe. Kunst- und Lebensprogramm in einem enthält das „Lied des Saturno“ (aus Numa). Saturn war der römische Gott des Ackerbaus, der Obst- und Weinkultur, unter dessen Herrschaft die Menschen das „goldene Zeitalter“ erlebten. Seiner wurde vom 17. – 19. Dezember gedacht (die sog. Saturnalien): es gab karnevalähnliche Feste, bei denen Herren und Sklaven Rollen und Kleidung vertauschten. In dem Bild der „goldenen Zeiten“ liegt die Grundlage der poetischen Idee des Gedichtes. Diese kommen aber nicht von allein, die Menschen müssen etwas dazu tun, denn: „Was immer von uns bliebe, Liebe ist nicht unvergänglich.“ Das ist deutlich anders als die erneute Beschwörung der Ewigkeit der Liebe mit Ausblick, der den Band beschließt.

Heinrich Heine war es, der vom Dichter verlangte, daß Gedichtsammlungen sorgsam komponiert sein sollten; meist geschehe das nicht, das verrate den barbarischen Geist der Verfasser. Hacks hat diesen Rat befolgt – seine Sammlungen, besonders die zuletzt besprochene, sind komponiert. Im Schlußteil steuert alles auf die letzten Texte hin, die selbst in widersprüchlicher Einheit stehen. Die Liebe ist oberstes Prinzip, eng verbunden mit der Kunst, die selbst Lebenspraxis werden soll. Das etwa wäre der Nenner seiner Dichtung, zumindest des letzten Jahrzehnts, und nicht nur der Lyrik.

Liebe meint Vermenschlichung, gesteigertes Dasein, ist A und O jedweden umfassenden Menschenbildes. Aber ein problematischer Punkt bleibt aus. Liebe ist – oder geschieht – hier im Allgemeinen unter Ausschluß der Last des Tages. Wenn es um Humanisierung und „Erotisierung“ des Daseins geht, kann eigentlich der Bereich der produktiven Sphäre, der Vergegenständlichung des Menschen durch die Arbeit nicht ausgeklammert werden, wie Hacks das tut. Diesem Bereich des Arbeitslebens (vgl. auch diesen Konflikt in Amphitryon) oder des internationalen Klassenkampfes stellt seine Lyrik sich zu wenig. Um wieviel kräftiger könnte einiges sein – dieser Seite abgerungen. Sicher, Hacks meint, anstelle des Klassenkampfes habe in der sozialistischen Realität die volle Entfaltung des Individuums und seiner Wesenskräfte zu treten. Aber der Klassenkampf ist international noch längst nicht beendet, er wirkt stark in die gegenwärtige sozialistische Gesellschaft hinein.

Der Widerspruch, der vor allem in seiner späteren Lyrik sichtbar wird, ist der zwischen Anspruch und Zurückgezogenheit in einen Stoff-, Formen- und Sprachkanon, der oft nur eine vermittelte Beziehung zur Gesellschafts- und Wirklichkeitsproblematik erkennen läßt.

Damit steht Hacks’ Lyrik so ziemlich einzig in der DDR-Lyrik, was hier kein Qualitätsbegriff ist. Ja, sie verschließt sich geradezu dem Problembewußtsein (das gleichermaßen Themenwahl wie formale und sprachliche Gestaltungsprinzipien betrifft), wie es sich in den Gedichten von Arendt bis Wiens, von Maurer bis Mickel artikuliert hat. Insbesondere Volker Braun mit seiner prononciert vorgetragenen These vom Eingreifen der Kunst in gesellschaftliche Prozesse bildet einen starken Gegenpol zum Hacksschen Klassizismus.

Klassische Harmonie ist das Ziel dieses Dichters, in seinen besten Gedichten erreicht er sie. Aber bleibt diese Harmonie nicht nur Entwurf, Utopie? In manchem ja; aber Kunst will auch durch Vorgreifen wirken, und sie entwirft ihre Bilder angesichts einer Realität, die sich zu diesen hinbewegen wird.

Poesie also, als Reich der Freiheit – sie hat den Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit bereits getan. Sie muß nur beachten, daß es ihr nicht wie Antäus geht, der nur so lange stark blieb, wie er mit beiden Beinen auf der Erde stand.

Christoph Trilse, aus: Christoph Trilse: Das Werk des Peter Hacks, Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin, 1980

Remontage der Lyrik

– Anmerkungen zu Lyrik und Lyriktheorie bei Peter Hacks. –

… nach einem Jahrhundert Demontage

Ist Peter Hacks ein Lyriker? Er hält sich selbst nicht dafür, könnte ich sagen und wäre schon am Ende. Er ist Dramatiker, Autor von Liedern zu Stücken, zu seinen Stücken, außerdem Verfasser von Historien und Romanzen, also, schnöde gesagt, Balladendichter – aber Lyriker? Er hält sich selbst nicht dafür; jedenfalls nicht in seinem Aufsatz „Der Sarah-Sound“, wo er ein Becher-Gedicht virtuos in ein Sarah-Kirsch-Gedicht transformiert – so virtuos, daß man seiner Beteuerung („der ich kein Lyriker bin“) schon nicht mehr glauben mag.1Peter Hacks: Die Maßgaben der Kunst. Gesammelte Aufsätze, Düsseldorf 1977 (= Maßgaben), S. 269 An anderer Stelle behauptet er’s noch einmal, jedoch im Gedicht und unter der Bescheidenheitsfloskel „Bescheidung“:2

Ich bins zufrieden. Die Zerwürfnisse

Mit mir und denen sind nicht überscharf.

Hab nur erfüllbare Bedürfnisse.

Schnaps, Liebe, Kunst sind, deren ich bedarf.

Des Fortschritts krümmster Weg ist so verschieden

Nicht vom schnellstmöglichen. Er schleppt und klimmt

Hinan, so wie er muß. Ich bins zufrieden

Und also nicht zum Lyriker bestimmt.

Zufriedenheit am Anfang ist etwas anderes als Zufriedenheit am Schluß. Wir sind gewarnt, zumal der Dialektiker Hacks auf die „kleinen“ Antagonismen setzt und sich zum Epikuräer stilisiert in aufsteigender Linie vom Schnaps zur Kunst. Da weder Schnaps Schnaps noch Kunst Kunst bleibt, wo Dialektik im Spiel ist, geraten auch die sogenannten Hauptprobleme in eine listige Dialektik. So wie Gott auch auf krummen Linien gerade schreibt, kriecht der Fortschritt auf seinen Krümmungen relativ am schnellsten. Doch das wäre schon Auflösung, Ende der Dialektik. Am Schluß keilt Zufriedenheit noch einmal aus gegen Ungeduld – und die soll bei den Lyrikern sein. Hier hatte ich eine Sekunde an Volker Braun gedacht; doch da Hacks selber keinen Namen nennt, rufe ich meine Assoziationen auch zurück. Das Klischee will doch, daß von allen Poeten die Lyriker die geduldigsten sind, die die’s nicht eilig haben… Eben! unterbrech ich mich: er ist zufrieden – und also doch ein Lyriker. Alles andere ist Polemik und Rhetorik – aber haben die mit Lyrik zu tun? – Mißtrauen wir der „Bescheidung“ des Peter Hacks: er hat ja lauter „erfüllbare Bedürfnisse“; wie wenn dazu auch Lyrik und Lyriktheorie gehörten? Wer derart seine Bescheidung betont, dürfte ziemlich unbescheiden sein; denn wie Goethe (nicht Hacks!) sagt:

Nur Lumpe sind bescheiden.

Nun haben wir, wenn auch bloß rhetorisch, so etwas wie Grund unter den Füßen: Peter Hacks hat’s ostentativ geleugnet – er ist ein Lyriker. Daß dieser Lyriker eine Theorie liefert, ist evident und muß nicht bewiesen werden. Und da der Lyriktheoretiker Hacks deutlich und diskursiv zu uns spricht – eine gewisse Gedankenakrobatik abgerechnet – halt ich es zunächst mit ihm. Ich spreche also im Folgenden über Folgendes: I. Über das Poetische überhaupt und unter Hinzuziehung des namensgleichen Aufsatzes im besonderen, II. über den Vers, und zwar über den lyrischen (anhand von Arion) wie den dramatischen (ausgehend von „Über den Vers in Müllers Umsiedlerin-Fragment“ und „Die deutschen Alexandriner“), III. Über das Gedicht (vor allem über die Briefe „Wie Gedichte zu machen oder: Rechtfertigung gegenüber Belinden“), IV. resümierend über die Lyriktheorie von Hacks überhaupt und das heißt über die Problematik seiner restaurierenden, restaurativen Poetik, V. ist schließlich über die Lyrik selbst zu sprechen, über Beispiele aus der Hacksschen Produktion, die seine Theorie bestätigen oder ihr widersprechen.

I. Das Poetische

Peter Hacks hält es mit Hegel und weigert sich, das Poetische als solches zu definieren. „Das Poetische als solches zu definieren“, so zitiert er ihn, „abhorresziert fast alle, welche über Poesie geschrieben haben“.3 Dennoch ergeben sich aus Hacks’ Argumentation ein paar Grundansichten, die sich thesenhaft fixieren lassen.

1. Poesie ist älter als Prosa. Poesie ist Produktion und Erfindung; Erfindung einer „Welt der Produkte und Produktionsverhältnisse, die ihm (dem Menschen) als fremde und feindliche gegenübertrat. Im Aufsatz Arion nennt er das „Zauberei“:

Der erste wirkliche Fortschritt der Rasse aus dem Tierreich war die Erfindung des Zauberns.

Im gleichen Text spricht Hacks von der „geistlichen Herkunft der Kunst“.4 Hier sollen nicht die möglichen Differenzen bzw. Widersprüche zwischen Produktion, Zauberei und Theologie interessieren, sondern die Folgerung, die Hacks zieht. Nämlich

2. Kapitalismus ist Prosa. Ist Produkt dieses folgenreichen Erfindens und Produzierens, ist „Höhepunkt dieses umwegigen Fortschritts oder fortschrittlichen Umwegs“. Das Unbehagen daran sei schon endgültig formuliert in Schillers Arbeit „Über naive und sentimentalische Dichtung“. Daraus folgt – mit der Prämisse, die sozialistische Welt sei „offenbar“ nicht mehr identisch mit der Bourgeoisie –

3. Die sozialistische Welt ist – wenn auch nicht wiederum Poesie – so doch poetisierbar:

Unsere Äußerungen sind nicht naturwüchsig poetisch, aber unser Streben nach Poesie, glauben wir, ist naturwüchsig. In einer solchen Lage bedarf es bewußter Mittel, Poesie herzustellen. Über die Mittel – ihre Form und ihr Wesen – zerbrechen wir uns den Kopf.5

In der These von der Naturwüchsigkeit des Strebens nach Poesie und im anschließenden Übergang auf die Frage nach Formen und Mitteln ist freilich eine Frage ausgeklammert: warum die sozialistische Gesellschaft der Poesie überhaupt bedarf.

Ich will hier die Antwort nicht einfordern, sondern skizziere den weiteren Gedankengang des Aufsatzes über „Das Poetische“. Am Beispiel der Ballade von der Räuberbraut arbeitet Hacks zwei Begriffe heraus, den „I-Wert“ und den „U-Wert“:

I-Wert heißt Identifikationswert; der Begriff stammt aus dem Illustriertengeschäft. Der Identifikationswert eines literarischen Erzeugnisses ist die Chance, die es dem Leser gibt, es direkt auf seine eigene Lage anzuwenden, also sich mit der Hauptperson und ihren Umständen zu identifizieren.6

Der „U-Wert“, der „Unwirklichkeitswert“, beruht auf der Nicht-Identität aller Kunst mit der Natur. Das Unwirkliche der Kunst hat die psychologische Funktion, den Leser freizusetzen. Der Konsument „setzt – da alles nur Schein ist – bereitwillig seine seelischen Kräfte in Aktion; er probiert sich, anhand des Kunstwerks, auf seine inneren Möglichkeiten hin aus; er bereichert sich, indem er beim lockeren Durchspielen der von der Kunst gemachten Vorschläge diesen durch Zustimmen oder Handeln, diesen durch Beiseitelegen und Aufheben sich aneignet.“7

So wird die Konsequenz möglich, daß das Verlangen nach dem Unwirklichen – Resultat des Mißbehagens am Wirklichen – zum Verlangen nach dem Besseren wird, zur Triebkraft von Utopie.

Das ist nicht eben neu und originell. Originell ist allenfalls der Ausgang bei der Räuberballade; originell die eine oder andere Folgerung. So wenn Hacks den Bogen schlägt vom Natureingang im Volkslied über die Unveränderlichkeit der Natur zur Funktion des Alten als der „bescheideneren“ Form des Unveränderlichen:

Das Alte, wenn es die Schwelle des Ungewohnten und Bedenklichen überschritten hat, läßt sich schon erleben, und es hat, durch langen Umgang, eine Art von Einfachheit gewonnen, die es anschaulich macht. Wort wie Sachen müssen, um poetisch zu werden, lagern. Lokomotiven sind poetisch, Raketen sind es nicht. Öfen sind es. Fernheizungen nicht. Das Wort LPG im Gedicht geht nicht; das Wort Genossenschaft – weil es ein bewährtes Wort ist, das uns zwingt, das Alte wie das Neue in der Sache zu sehen – geht allenfalls. Das Wort Dorf geht.8

Aber vielleicht sind diese Ansichten, die die Frage nach Anschaulichkeit und Konkretheit von Dingen außeracht lassen, doch ein wenig schlicht. Das Wort „Raketen“ mag so lange lagern, wie es will; poetisch wird es darum nicht mehr. Auch die Aussichten für Abkürzungen und andere entfremdete Worte dürften schlecht sein. Man sieht, wie abstrakt Hacks für das Alte plädiert – weil er es für sein Konzept von Klassizität benötigt. Poesie ist ihm ein Mittleres, gleich weit vom Alten wie Neuen entfernt:

Kunst, die nur mit Mond, Wind, Röhricht und mit den allgemeinsten menschlichen Gefühlen arbeitet, ist bestenfalls weltflüchtige Idylle, gemeinhin ist sie einfach reaktionär. Kunst aber, die die Bewegung vergötzt, sich ans Neueste klammert und weder vor noch hinter sich einen ihrer Aufmerksamkeit würdigen Zustand erblickt, wird emotional arm, schnell vergänglich und ästhetisch unbefriedigend ausfallen; ich weiß kaum Beispiele für Fortdauer unpoetischer Poesie.9

„Unpoetische Poesie“ – eine negierte Tautologie? Nein, ein Symptom dafür, wie stofflich-äußerlich Hacks das Poetische faßt. Das Mittlere, abstrakt gesetzt und exekutiert, kann Mittelmaß und Langeweile ergeben: Klassizismus statt Klassizität.

Natürlich ist Hacks nicht entgangen, daß hier ein Problem liegt. Er löst es auf seine Weise, indem er den Fortschritt zur Hilfe ruft in seiner Untersuchung „Der Fortschritt in der Kunst“. Natürlich glaubt Hacks an den Fortschritt der Menschheit. Ich sage „natürlich“ und meine die Abstraktheit und Flachheit dieses Glaubens, der den Fortschritt in Produktion, Naturbeherrschung und gesellschaftlicher Egalisierung für das Maß aller Dinge hält. Natürlich – wieder im obigen Sinne – hält Hacks die These fest, wonach Änderungen der Gesellschaft die Hebel sind für die Änderungen in der Kunst. Und wo es um den Fortschritt in der Kunst geht, zeigt er einen unverwüstlichen Optimismus. Etwa in der Annahme:

Wo auf eine Klassik eine andere folgt, kann auf die eine dritte folgen.10

Kann! Dieses „kann“ kommt ins Spiel, wo es um die Kunst in der DDR geht. Die Bilanz scheint ermutigend:

Wir befinden uns in einem Abschnitt der Entwicklung, der unter vielen Ärgernissen des Kapitalismus zu leiden aufgehört hat, und der doch die von den Klassikern erahnte Gelegenheit noch nicht ist. Befreit vom Veralteten, Unerheblichen und Kaputten der imperialistischen Grundhaltung, begehen wir viele Fehler, die die bürgerliche Dichtung begeht, nicht mehr; wir sind erwähnenswerter als die und haben in den Künsten einen hübschen und rechtschaffenen Durchschnittsstand. Aber eben das Leidliche an unserer Kunst ist das Unleidliche. Wir neigen dazu, vom Erreichten zu handeln, statt vom Erreichbaren und Unerreichbaren; wir sind zufrieden. Woran es uns mangelt, ist die zwingende Notwendigkeit, vorzugreifen. Das ist die Ursache, aus welcher die Kunst des Sozialismus keinesfalls in dem Grade besser geworden ist, in dem es keine Not mehr mit ihm hatte. „Kunst“, sagt Picasso, „muß entmutigt werden“, und wenn die Gesellschaft das nicht tut, sollen es Shakespeare und Goethe besorgen.11

Hacks’ Untersuchung „Der Fortschritt in der Kunst“ bildet den Anhang zu Peter Schützes Hacks-Monographie von 1976. Die eben in jenem Jahr erfolgte Ausbürgerung Wolf Biermanns kann man, ohne sonderlich zynisch zu werden, als Beitrag der DDR zur Entmutigung der Künstler ansehen – Goethe und Shakespeare mußten erst gar nicht bemüht werden. Peter Hacks, der sich so leicht nicht entmutigen läßt – von den Klassikern jedenfalls nicht und bisher auch nicht von der Gesellschaft –, löst seine Fragen lieber von der Kunst her; und am liebsten mit einer Volte. So wenn er meint, die sogenannte Krise des Klassizismus sei in Wahrheit ein Triumph des Klassizismus. Oder wenn er vom Kunstfortschritt sagt, seine bevorzugte Richtung sei das Zurück. Bei allen dialektischen Sprüngen und Hupfern scheint ihm eines sicher: das kulturelle Erbe, ein ewiger Vorrat (wenn auch nicht in Borchardts Sinn), nämlich ein „Tresor von Sageweisen“, aus dem der gegenwärtige Dichter sich bedienen kann:

Es häuft sich ein Tresor von Sageweisen an, der deutlicheres und schöneres Sagen ermöglicht, sofern man was zu sagen hat.12

Mit diesem „Tresor“ kommen wir vom Allgemeinen zum Besonderen, zu Fragen des Verses in Lyrik und Drama, wobei die Erörterung der Dramenverse nur etwas Licht auf die Probleme der Lyrik werfen soll.

II. Metrik und Vers