Winfried Wehle (Hrsg.): 20. Jahrhundert Lyrik

TRANSFUGALE VERSE. LYRIK IM ZEITALTER DER DIGITALMODERNE

Kleine Archäologie der Computerpoesie

Computerpoesie ist nicht aus dem Nichts entstanden. Schon in Zeiten des sogenannten ,ersten Medienumbruchs‘ – der Entstehung der audio-visuellen Medien zu Beginn des 20. Jahrhunderts-werden entscheidende epistemische und ästhetische Voraussetzungen für die erst in den 60er Jahren einsetzende, rechnergestützte Texterzeugung geschaffen: Die alte Verskunst macht um das Jahr 1910 herum mobil. An erster Stelle genannt sei Filippo Tommaso Marinetti, dessen theoretischen Überlegungen jenseits der viel zitierten martialischen Parolen ein frühzeitiges Gespür für den Zusammenhang zwischen Literatur und Medien erkennen lassen.

Im berühmten ersten Manifest des Futurismus aus dem Jahr 1909 ist noch keine Rede von neueren Übertragungsmedien und ihren Konsequenzen für die menschliche Wahrnehmung. Wichtige Bausteine zu einer Art Medientheorie ante litteram werden in einem späteren, mit „Distruzione della sintassi“ (1913) überschriebenen Manifest geliefert. Darin werden die wahrnehmungspsychologischen Folgen respektive anthropologischen Umkodierungen durch den seinerzeit statthabenden, umfassenden Medienumbruch auf eingängige Weise entfaltet:

Coloro che usano oggi del telegrafo, del telefono e del grammofono, del treno, della bicicletta, della motocicletta, dell’automobile, del transatlantico, del dirigíbile, dell’aeroplano, del cinematografo, del grande quotidiano (sintesi di una giomata del mondo) non pensano che queste diverse forme di comunicazione, di trasporto e d’informazione esercitano sulla loro psiche una decisiva influenza. (Marinetti: 1968, 57)

Marinetti dringt demnach bereits zu einem vertieften Verständnis von der Materialität der Kommunikation vor, und wenn er von einem „completo rinnovamento della sensibilità“ spricht, dann weist er auf die apriorische dispositive Funktion technischer Medien hin. Durch entsprechende Ergänzungen steigert sich die Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeit ins Unermessliche, zu eben jenem genannten „completo rinnovamento della sensibilità“ (ebd.). Dabei dient ihm die von dem italienischen Physiker Guglielmo Marconi seinerzeit entwickelte Drahtlostelegraphie (telegrafia senza fili) als Modell für eine Neuausrichtung der menschlichen Phantasie. Marinettis Argument ist dreiteilig. Da man mittels neuer Fortbewegungsvehikel bzw. neuer Übertragungstechniken entfernte Punkte der Erde bzw. entfernt lebende Kommunikationspartner kurzschließen könne, entstehe ein völlig neues Reservoir an Analogiebildungen, das wiederum in Wechselwirkung mit einer renovierten Einbildungskraft trete, die sich über entsprechende Ähnlichkeitsstrukturen bis in die Sprache des futuristischen Dichters verlängere und schließlich im futuristischen Genie-Text materialisiere:

Per immaginazione senza fili, io intendo la libertà assoluta delle immagini o analogie, espresse con parole slegate e senza fili conduttori sintattici e senza alcuna punteggiatura.

(Marinetti: 1968, S. 63)

Marinettis Befreiungsdiskurs ist also das Ergebnis eines gewaltigen Medienumbruchs. Strenggenommen sind adäquate kulturelle Sinnbildungsprozesse fortan einzig und allein dank neuer Übertragungstechniken möglich, eine Sichtweise, die schließlich zur Apotheose der Medien selbst zu führen scheint, zu Marshall McLuhan. Einer der berühmtesten Sätze aus dem Theorienhimmel des 20. Jahrhunderts lautet „The medium is the message“ und stammt aus seinem Klassiker Understanding Media (1964). Darin wird ein im Grunde einfacher, aber folgenreicher Gedanke geäußert. Bei der Reflexion über die Bedeutung von Medien müsse man von den übertragenen Inhalten absehen. Allerdings geht es McLuhan mit dieser Formel nicht um eine zynische Reduktion auf das permanente Rauschen, unangesehen der Botschaften. Vielmehr möchte er mit seinen Büchern auf die tiefgreifende und wirklichkeitsverändernde, wenn nicht realitätserzeugende Wirkung der technischen Medien hinweisen.1 Auf überzeugende Weise hatte er das bereits in seinem Buch The Gutenberg-Galaxy (1962) getan. Darin wird gezeigt, was es heißt, wenn mündliche Gesellschaften über die Chirographie in das Zeitalter der Typographie eintreten: Die Technisierung des Wortes führt zu Veränderungen im Denken – und Dichten.

Es mag von einigem Interesse sein, dass auch in dieser Hinsicht eine Linie zurück zum Futurismus führt. Schon Marinetti war die egalisierende technische Disziplinierung durch die Typographie nicht entgangen: Die ursprünglich freie Mitteilung in der mündlichen Rede oder in der idiosynkratischen Handschrift wurde im Prozess der Zivilisation dem Normierungserfordernis der Druckschriftlichkeit unterworfen und dementsprechend gezähmt. Daher plädiert er für eine „rivoluzione tipografica“ (Marinetti: 1968, 67). Der Schriftsatz habe mehrfarbig zu sein, außerdem sollten mindestens zwanzig Schrifttypen verwendet werden, schließlich Kursiv- und Fettdruck, und zwar mit folgendem Ziel: „Con questa rivoluzione tipografica e questa varietà multicolore di caratteri io mi propongo di raddoppiare la forza espressiva delle parole“ (ebd.), eine Ausdruckskraft, die mit den Mitteln digital gestützter Darstellungstechnik ins Unermessliche gesteigert werden kann und zu entsprechenden Modifizierungen in den Sprachen nicht nur der Lyrik geführt hat. – Als weitere Maßnahme gegen eine passatistisch erstarrte Tradition beabsichtigt Marinetti im Sinne der neuen Simultanwahrnehmung einen „lirismo multilineo“ (ebd., 68) ins Werk zu setzen: Texte sollen nicht länger linear sondern eher wie eine Partitur gestaltet sein, ein Vorhaben, das er u.a. in dem Kriegsgedicht „Zang tumb tuum“ (1914) umgesetzt hat und das in der heutigen Diskussion um Hypertextualität wieder aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist.

Weiterhin fällt auf, dass just in jenen Jahren, als Ferdinand de Saussure Sprache als arbiträres Zeichensystem definiert und damit den linguistischen Strukturalismus begründet, in der Lyrik das Gegenteil praktiziert wird. Gemeint ist die schon im Futurismus angelegte Tendenz zu figurativer Schriftgestaltung, genauer, zu einer ikonischen Repräsentation der Wirklichkeit durch das Schriftbild. In Apollinaires berühmtem Bildgedicht „Lettre-Océan“ (1914) zum Beispiel gerät die angestammte Letternordnung durcheinander: Die Wörter verlassen das enge linear-horizontale Korsett okzidentaler Schriftsysteme, und sie imitieren – die Möglichkeiten einer neuen Toposyntax ergreifend – auf diskrete Weise das Bild des Eiffelturms: der linke Letternkreis vermutlich den Fuß des Eiffelturms, der rechte die Funkstation auf der Turmspitze.2 Solchermaßen in konzentrischen Kreisen angeordnet, erinnern die Sprachzeichen an die Schallwellen eines Senders. Sie thematisieren damit einerseits medienreflexiv ein neues Übertragungsmedium in Gestalt der Drahtlostelegraphie, andererseits scheinen sie sich regelrecht zu bewegen. Es spricht wenig dagegen, diese pseudo-kinetischen Letternschaubühnen als Vorläufer der digitalen Künste mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Textanimation anzusehen.

Das solchermaßen multinear und prä-kinästhetisch verrückte Sinngebilde namens „Gedicht“ wird darüber hinaus noch weiter destabilisiert, und zwar durch das aleatorische Prinzip der Collage, wie etwa in Tristan Tzaras bekanntem Gedicht „Pour faire un poéme dadaïste“ (Tzara: 1975, 382). Darin wird dem Dichter empfohlen, beliebige Zeitungstexte auszuschneiden und diese nach dem Zufallsprinzip zu collagieren: „Et vous voilà un écrivain infiniment original“ (ebd.), wie es in der Coda des Gedichts heißt. Hier wird nicht nur die alte Mär vom Dichter als Seher und orphischen Beschwörer des nie Gehörten versachlicht, wenn nicht zu Grabe getragen, hier wird darüber hinaus ein Weg gebahnt, der mittelfristig zu den Permutationsexperimenten der Gruppe Oulipo3 führt und langfristig in der algorithmisch erzeugten Dichtung rechnergestützter Poesiemaschinen endet. Tzaras Absage an die klassische Werkästhetik votiert für eine mögliche, potentielle Literatur, die auf der Basis von Regeln und Programmanweisungen entstehen kann; wie zum Beispiel in Raymond Queneaus Sonett-Buch Cent mille milliards de poèmes aus dem Jahr 1961. Es enthält zehn Sonette mit jeweils 14 Versen. Alle Verse können miteinander kombiniert werden, was tatsächlich funktioniert, weil die Gesetze der grammatischen Kohäsion nicht verletzt werden. Das Ergebnis ist beachtlich, wie Queneau stolz verkündet:

Les choses étant ainsi donnés, chaque vers étant placé sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 1014 sonnets différents, soit cent mille milliards.4

Damit die zehn Sonette kombiniert werden können, befinden sich die jeweils 14 Verse in der Buchfassung auf einzelnen Streifen.

Durch diesen eigenwilligen Eingriff in das statische Speichermedium Buch ist es dem Leser möglich, gänzlich neue Texte zu erzeugen. Er wird dadurch zum interaktiven Partner des Autors. Beide Tendenzen – kombinatorische Aleatorik und Interaktivität – werden im Zeitalter der Digitalmoderne aufgegriffen und mit den Möglichkeiten der ersten Großrechner auf spezifische Weise ausgebaut.

Hypertext als autooperatives Zeichensystem

Auch wenn die Buchstaben schon in Zeiten der historischen Avantgarden das Laufen lernen, indem die Wörter das vorbestimmte Korsett der Gedichtzeile abstreifen und wie von einer würfelnden Hand über das Blatt verstreut scheinen, so bleiben sie doch dem angestammten Trägermedium des Buches verhaftet. Mit der Erfindung der hypertextuellen Schriftproduktion ändert sich jedoch der Status der Schrift grundlegend. Dem Hypertext liegt mit dem Programmcode eine Art Hypotext zugrunde, der kleine Anweisungsvorschriften enthält. Die wohl wichtigste Vorschrift besteht in der Verknüpfung, dem sogenannten Link. Selbstverständlich hat es schon immer Verknüpfungen in Texten gegeben, ja, die Textlinguistik sieht sogar eine eigene grammatische Kategorie für Verknüpfungswörter vor. Zum Beispiel ist der Konnektor „Im Folgenden“ in dem Satz „Im Folgenden geht es um Poesiemaschinen“ ein textdeiktischer, kataphorischer Hinweis zum Zwecke der Leserorientierung. Aber in der Gutenbergwelt müssen vom Leser Raum und Zeit in Rechnung gestellt werden, um das Ziel des Verweises zu erreichen. Das gilt im Übrigen auch für das Inhaltsverzeichnis oder das Zitat als klassischen Formen des Verweisens. In einem Hypertext dagegen kann der Leser durch aktivierte Zeichen oder Felder ohne Umschweife zum Zielpunkt und wieder zurück oder aber zu einem anderen, neuen-Ziel gelangen, wodurch ein nicht-linearer, netzartiger Text entsteht, der seit der Erfindung des world wide web den gesamten Globus umspannt.5

Mit Blick auf die Computerlyrik ist die Idee der non-linearen Verknüpfung und die damit verbundene Rhizom-Vorstellung allerdings zu vernachlässigen. Im Unterschied zur narrativen Hyperfiction, bei der der Autor dem Leser oder User vielerlei Aktionswörter oder -felder anbietet, damit Letzterer sich seinen eigenen Text konstruieren kann, enthalten lyrische Texte vergleichsweise wenige Hyperlinks. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage nach der Medienechtheit und Medienrelevanz von Computerlyrik, herrscht doch Übereinkunft darüber, dass nur solche Lyrik, die sich die spezifischen Eigenschaften des digitalen Mediums zu eigen macht, auch diesen Namen verdient.6 An diesem Punkt könnte womöglich mit Gewinn eine alternative theoretische Diskussion herangezogen werden, nämlich die um das Medium Schrift als Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine.7 Denn aus dem Blickwinkel der Schrifttheorie wird der grundlegend neue Charakter computerieller Schrift hervorgehoben, insofern sie eine Weiterentwicklung des referentiellen bzw. operativen Schrifttyps darstellt. Traditionell wird die Schrift als ein solches Zeichensystem aufgefasst, das die gesprochene Rede phonetisch nachahmt und dessen Zeichen wie Stellvertreter funktionieren, also für etwas in der außersprachlichen Wirklichkeit stehen. Neben diesen ontologischen Symbolismus tritt in der frühen Neuzeit der sogenannte operative Symbolismus: Die Zeichen lösen sich von ihren Referenzobjekten und können unabhängig von ihnen gehandhabt werden:

Die Zeichen werden durch die Operationen, nach denen sie manipulierbar sind, als Gegenstände spezifiziert. Man muss die Operationen kennen, um einen bestimmten Zeichengegenstand zu kennen. (Grube: 2005, S. 103)

Spätestens mit dem mathematischen Kalkül kann die Schrift nicht mehr auf das Fixieren von Sachverhalten reduziert werden, vielmehr können operative Zeichen wie Lösungswerkzeuge gebraucht werden. Im digitalen Zeitalter radikalisiert sich diese Tendenz, insofern Zeichen entstehen, die auf die Anweisungen des Zeichenverwenders oder Users reagieren bzw. sogar selbständig agieren und dadurch einen autooperativen Charakter annehmen:

Beim agierenden Zeichen muss man abwarten, muss man auf die Reaktion des Zeichenautomaten schauen, muss man schauen, was die Zeichen tun. Der Mensch fordert die Zeichen auf, sich so und so zu verhalten. (ebd.)

Damit rückt neben das erklärungsmächtige Prinzip der Nicht-Linearität8 das der Interaktivität, insofern Zeichenkomplexe auf die Aktionen eines Autors oder Lesers reagieren. Daraus ergibt sich ein grundlegender Haltungswechsel beim Umgang mit Hypertexten. Fortan kommt es darauf an, das Verhalten von Zeichenkomplexen zu steuern. Überspitzt könnte man mit Grube formulieren:

Die Frage ist nicht, was steht in dem Text, sondern sie lautet: welche Reaktionen kann man von dem Text verlangen? (Grube: 2005, S. 107)

Diese Zuspitzung mag aus heuristischen Gründen gerechtfertigt erscheinen, wodurch ein oft übersehenes Merkmal von Hypertexten sichtbar werden kann. Diesem Alleinstellungsmerkmal zum Trotz wird sich jedoch in der konkreten Analysepraxis von digitaler Poesie zeigen, dass der referentielle Schriftgebrauch weiterhin eine wichtige Rolle spielt, auch wenn er in manchen Fällen auf eine Schwundstufe reduziert wird.

Poesiemaschinen

Etwa zur gleichen Zeit als Queneau die Seiten des Speichermediums Buch zugunsten kleinerer, komputierbarer Einheiten auflöste, entstanden die ersten Poesiemaschinen. Im Jahr 1959 veröffentlichte Theo Lutz, ein Schüler aus dem Stuttgarter Kreis um Max Bense, in der Zeitschrift augenblick einen Artikel unter dem Titel „Stochastische Texte“.9 Darin erläutert er ein Poesieprogramm, das er für die Großrechenanlage ZUSE Z 22 geschrieben hatte. Mit Hilfe von Subjekten, Prädikaten, logischen Operatoren und Konstanten sowie der Kopula „ist“ werden von einem Zufallsgenerator künstliche Texte erzeugt. Im Jahr 1964 veranstaltete der Oulipo-Mitbegründer François Le Lionnais eine Konferenz an der Universität Liège unter dem Titel Machines logiques et électroniques et littérature. Damit fiel eine bemerkenswerte Vorentscheidung über die Fortentwicklung der Gruppe Oulipo, die – darin ist sich die Forschung einig10 – von jeher eine Neigung zum maschinellen Dichten hatte und die dieser Neigung in Zukunft verstärkt nachgehen sollte. Ein markanter Einschnitt sollte die Gründung einer weiteren Werkstatt für potentielle Literatur sein. Gemeint ist die Gruppe A.L.A.M.O., die u.a. von den Oulipiens Paul Braffort und Jacques Roubaud im Juli 1981 gegründet wurde. Das Akronym steht für „Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs“. Bei der Definition von Regeln zur Texterzeugung setzten die Mitglieder der Gruppe A.L.A.M.O. im Unterschied zu Oulipo konsequent auf den Computer, was man sich am einfachsten im Umgang mit Queneaus Cent mille milliards de poèmes klarmachen kann: Während die Sonette in der Papierversion räumlich gegenwärtig sind, haptisch erfasst und damit im wahrsten Sinne des Wortes ,begriffen‘ werden können, ist das in der algorithmischen Version nicht mehr der Fall. Letztere wurde von dem Experimental-Dichter Tibor Papp11 programmiert, und zwar so, dass sich der Leser das Sonett über die Tastatur bzw. mittels eines Generators selbst zusammenstellt.

Den zehn Sonetten sind in einem abgetrennten Steuerfeld die Buchstaben „a“ bis „j“ zugeordnet. Als zusätzliches distinktives Merkmal wird die Farbe der Schrift eingesetzt. Der Leser kann also unter Angabe der Verszeile in Kombination mit einem Buchstaben aus dem Steuermenü unterschiedliche Versionen der virtuell vorhandenen Möglichkeiten realisieren, indem er auf das entsprechende linguistische Repertoire zugreift. Auf der Abbildung 2 beispielsweise stammen die Verse des ersten Quartetts aus dem ersten, dritten und sechsten Sonett. Zusätzlich ist die Möglichkeit vorgesehen, über den Tastaturknopf „z“ ein rein aleatorisches Gedicht zu erzeugen. Im Unterschied zur Papierversion, bei der Alternativen räumlich kopräsent sind, erscheint immer nur der unmittelbar zuvor erzeugte Oberflächentext. Daraus folgt, dass erst durch die Computerfassung das typographische Prinzip der Linearität außer Kraft gesetzt wird. Denn auch wenn die Papierstreifen die Verszeilen kombinierbar machen, so müssen sie aufgrund der drucktechnischen Beschränkung doch hintereinander angeordnet werden, das heißt, hinter dem ersten Vers des ersten Sonetts folgt der erste Vers des zweiten Sonetts usw. bis zum ersten Vers des zehnten Sonetts. Sie bilden ein zwar flexibles aber dennoch räumlich geordnetes Papierstreifenbündel, das einen ersten und einen letzten Streifen aufweist. Damit aber bleibt – wenn auch auf einer Schwundstufe – jene klassische Syntagmatik einer Canzoniere-Teleologie zumindest noch im Bereich der Möglichkeit, welche von alters her ein Gattungsmerkmal von Gedichtsammlungen war, das auch in der Lyrik des 20. Jahrhunderts durchaus noch wirksam war.

Ein weiterer Unterschied besteht natürlich darin, dass Queneaus 1014 Versionen mit EDV-Unterstützung tatsächlich durchgespielt werden können. Zusätzlichen ästhetischen Reiz bezieht Tibor Papps Version dadurch, dass der kreative Prozess an eine Maschine delegiert und damit im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand gegeben wird, eine Maschine, welche der poetischen Performance dank kombinatorischer Effizienz ein überraschendes Element der Plötzlichkeit hinzufügt und aufgrund der immateriellen Zeichenartikulation nicht zuletzt ein flüchtiges Spiel von An- und Abwesenheit in Gang zu setzen vermag: So gesehen erhält Baudelaires beau fugitif eine unerwartete – wenn auch nur akzidentelle – digitalmoderne Neuprägung.

Einer der wichtigsten Vertreter auf dem Feld der algorithmischen Poesie ist Jean-Pierre Balpe.12 In den von ihm programmierten Generatoren werden Texte erzeugt, die dem Zufallsprinzip entspringen und im Unterschied zu Queneaus Cent mille milliards de poèmes nicht immer den Regeln der grammatischen Kohäsion entsprechen, wie nachstehendes Beispiel zeigt:13

Die Verse sind aus mehreren europäischen Sprachen willkürlich zusammengewürfelt. Der lesende Benutzer dieser Maschine hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Verse. Er kann den Verse schmiedenden Generator nur in Gang setzen. Nur der Grad der Sprachmischung kann per Maus über eine Skala beeinflusst werden, die sich am unteren Bildrand befindet: Das zu erzeugende Gedicht kann „Besonders französisch“ oder „Besonders deutsch“ erscheinen. Es hätte keinen Sinn, den jeweils manifesten Text zu interpretieren, da er sich mit jedem Zugriff des Lesers verändert und in einem durchaus pathetischen Sinne absolut flüchtig ist. Auch in diesem Fall steht also der Programmcode mit seinen Erzeugungsmöglichkeiten im Mittelpunkt des Interesses. Dabei geht es Balpe nicht um die computerielle Modalisierung eines bestimmten Textes, sondern um die Ausstellung von Texterzeugungsverfahren an und für sich. Im vorliegenden Beispiel gibt es weder einen Anfang noch ein Ende, der Prozess ist wichtiger als das Resultat, eine erschöpfende Lektüre des Werks wäre unmöglich. Von Interesse ist ganz im Gegenteil die Regenerationsfähigkeit des Gedichtes, die keine Vielfalt hervorbringt, sondern Präsenz beliebig vervielfältigt und damit letztlich auf eine infinite Menge absenter Texte verweist. In anderen Worten:

Plutôt que de médiatiser du texte l’écran explore alors les imaginaires du texte, d’où les ambiguïtes de ses lectures: ce qui est lu est autant ce qui n’est pas affiché mais qui pourrait l’être que ce qui est contextuellement donné à lire: la présence du texte signe en même temps toutes ses absences.14

Damit ist sicherlich ein wichtiger Aspekt von Babel Poesie benannt.15 Wenn man sich aber nicht damit begnügt, eine Interpretation in den Selbstaussagen des Autors auf gehen zu lassen, dann könnte – den einschlägigen Hinweisen Jean-Pierre Balpes zum Trotz – die Frage nach der Semantik und der Pragmatik des Werks womöglich doch mit einigem Gewinn gestellt werden. Käme es nur auf die algorithmischen Prozesse an, müsste Balpe seinem Gedicht dann einen Titel geben? Warum wählt er den generischen Titel Babel Poesie? Zudem stellt Balpe das Gedicht in einen konnotativ aufgeladenen kulturhistorischen Kontext: Mit einigem Recht könnte man behaupten, dass Babel Poesie bei jedem Leser den Gedanken an die Sprachvielfalt bzw. – in Analogie dazu – an die zunehmende Sprachdurchmischung im Zeitalter der Mundialisierung aufkommen lässt.16 Die heutige metropolitane Vielsprachigkeit eröffnet aber im Unterschied zur alttestamentarischen Bestrafungsgeschichte nicht die potentiell tragische Dimension mangelnden Verstehens, vielmehr kann sie mit postmoderner Nonchalance auf Kommando überwunden werden: Wie schon erwähnt, wird das Gedicht per Mausklick „besonders französisch“. Allerdings besteht die Ironie dieser Ironie nun gerade darin, dass der Generator dem Wunsch nach sprachlicher Reinheit nicht vollständig entspricht, da der Text weiterhin Elemente fremder Sprachen aufweist und zudem weder dem Gesetz der Kohärenz noch dem der Kohäsion untersteht.

Man darf noch einen Schritt weitergehen in Richtung mediologischer Überlegungen, denn der Babeltopos hat sich längst auf dem Feld der Alltagssoftware ausgebreitet, entsprechende Popularität erlangt und damit natürlich sein diskursives Ansteckungspotential erhöht. Man denke etwa an die bekannten Übersetzungsprogramme namens Babel Fish oder Babylon Translator, mit denen jeder Benutzer der weltweiten Suchmaschine Altavista bzw. des Betriebssystems Microsoft Windows regelmäßig zu tun hat. Während diese kommerziellen Maschinen qua Namensgebung eine versöhnliche translatio – wenn nicht iterative Pfingsterlebnisse – dank effizienter Übersetzungsgeneratoren in Aussicht stellen, verweigert Balpes Babel-Maschine diesen Dienst, indem er genau den umgekehrten Weg einschlägt, die parasitären Mitnahmeffekte der intermedialen Bezugnahme durchaus einkalkulierend. So gesehen dient Balpes Automat paradoxerweise der Entautomatisierung und kritischen Relativierung der in postmodernen Zeitläuften geronnenen Idee von linguistischer Flexibilität.

Dass absolute Poesie in Gestalt von Poesieautomaten entgegen auktorialer Absichtserklärungen nicht ohne diskursive Kontexte auszukommen vermag, zeigt sich an einem weiteren, ähnlich gearteten Beispiel. Die Rede ist von Christophe Brunos interaktiver Maschine GogolChat. Auch dieser Titel hat eine generische Komponente, und er deutet bereits an, dass der Chat als neuere Form des schriftlichen Echtzeitgesprächs den performativen Rahmen bilden soll. Wie beim Online-Chat muss man sich mit einem Benutzernamen einloggen, um mit Gogol in einen Dialog einzutreten. Es erscheint ein Textfeld mit der Bezeichnung „Envoyez votre message“, in das man eigene oder fremde Verse eingeben kann. In nachstehender Momentaufnahme wurden die ersten fünf Verse von Baudelaires Gedicht „A une passante“ verwendet:

Die Antworten werden durch einen Algorithmus erzeugt, der nach dem gleichen Prinzip wie dem von Suchmaschinen funktioniert, das heißt, die verbalen Eingaben des Nutzers werden von Gogol wie Assoziations-Stimuli wahrgenommen und im Rückgriff auf das gesamte Text- und Bildarsenal des Internets gemischt. So wie das postmoderne Orakel, die Suchmaschine Google, das Internet nach relevanten und statistisch signifikanten Informationen durchsucht und diese für den Informationssuchenden zusammenstellt, so erkundet Gogol dessen Text- und Bildarsenal auf der Suche nach passenden Zeichenketten. In der vorgenannten Momentaufnahme reagiert die Maschine auf den hohen Ton des ersten Baudelaire-Verses mit einer sublimen, ,typisch lyrischen‘ Periphrase („astre des nuits“). Ab dem zweiten Vers erkennt Gogol dann, dass es sich um ein Baudelaire-Gedicht handelt, und er ordnet es in korrekter Weise der einschlägigen Gedichtsammlung zu, unterläuft dabei aber sogleich wieder den hohen Ton, indem „mal“ mittels phonetischer Aussprache zu „malle“ transformiert und banalisiert wird. Der Reiz der Maschine besteht also u.a. darin, dass zwischen den verbalen Impulsen des Nutzers und den per Mausklick maschinell erzeugten ,Antworten‘ immerhin eine semantische oder phonologische Ähnlichkeit besteht, aber der jeweilige Kontext dann willkürlich hinzugefügt wird, so dass der Ausgangstext wie in einem Zerrspiegel erscheint.

Wie schon im Falle von Babel Poesie liegt mit GogolChat ein Werk vor, das auf die Kulturtechniken des jüngsten Medienzeitalters reagiert oder, besser, den autooperativen Zeichengebrauch in der ästhetischen Vermittlung auf indirekte Weise im doppelten Sinne des Wortes vorführt. Diese Vorführung erfolgt im Modus der Satire, und zwar durch eine parasitäre Zweckentfremdung von etablierten Techniken der Digitalmoderne. Im Unterschied zum fiktionalisierenden literarischen Situationsaufbau, bei dem der Leser in eine unbekannte Welt geführt wird, zielt satirische Indienstnahme darauf ab, bekannte Sachverhalte zu entstellen. Auch als Mediensatire hat Satire einen Sitz im Leben. Der im Titel evozierte interrelay chat ist dem heutigen Computernutzer als neuere Form der unmittelbaren Kommunikation bekannt. Christophe Bruno kann also – was Struktur und Funktionsweise des Chat angeht – einen eingeübten Rezeptionshorizont bei seinem Publikum voraussetzen. Dementsprechend funktioniert seine Poesiemaschine auf der Oberfläche wie der Online-Chat. Zudem wird „Gogol“ als Gesprächspartner in Aussicht gestellt, eine für das französische Publikum unschwer erkennbare Anspielung auf die weltweit bedeutendste Suchmaschine namens „Google“, existiert doch seit einigen Jahren eine beliebte frankophone Netzparodie namens „Gogol“, die dem seriösen Original verblüffend ähnlich sieht:

Bekanntlich steht der Name „Google“ für höchste Effizienz bei der Informationsrecherche. Der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz beruht auf einem ausgeklügelten, streng geheimen Such-Algorithmus, der u.a. den sogenannten „Page-Rank-Wert“ – also die Verknüpfungshäufigkeit – als relevantes Kriterium berücksichtigt. Indem nun in Christophe Brunos Poesiemaschine GogolChat textexterne, ursprünglich ,gerade‘ Fakten durch Verstöße gegen die Griceschen Konversationsmaximen absichtlich entstellt werden, werden sie im Sinne einer parteilichen Aussageintention umgedeutet: In Brunos zweckfreiem Reich der Automatenpoesie können Relevanz und Ranking keine Macht ausüben. Dabei hält Bruno als digitaler Poet die Balance zwischen Tendenz und Ästhetik: Zwar muss die satirische Tendenz eindeutig als negativ abwertende Kritik textexterner Pragmatik erkennbar sein, aber dieses unabdingbar notwendige reale Substrat in Gestalt von Ereignissen, Personen, Texten oder Diskursen wird nicht direkt attackiert, sondern in der ästhetischen Vermittlung medienspezifisch präsupponiert, indem die technischen Möglichkeiten der autooperativen Schrift durch den Filter der Irrelevanz geschickt werden.

Konkrete und visuelle Poesie

Inzwischen haben sich Computer zum totalen Medium par excellence weiterentwickelt, so dass alles, was darauf gespeichert und auf dem Bildschirm dargestellt werden kann, prinzipiell beweglich ist. Auch die neuen technischen Schriften und Bilder sind aus einer mobilen, abzählbaren Menge von sogenannten Pixeln („picture elements“) zusammengesetzt und können daher beliebig rekombiniert und manipuliert werden, was der konkreten und visuellen Poesie neue Möglichkeiten eröffnete. Die durch Buchstaben symbolisierten Schallwellen von Apollinaires „Lettre-Océan“ (s.o.) etwa könnten auf einem elektronischen Trägermedium in Schwingung versetzt, seine nicht minder berühmte Buchstabenfontäne könnte zum Sprudeln gebracht werden, Gestaltungsspielräume also, die von nachwachsenden Künstlergruppen dann auch ausgefüllt wurden. Im Jahr 1988 gründete sich die Gruppe L.A.I.R.E. („Lecture“, „Art“, „Innovation“, „Recherche“, „Écriture“), deren Mitglieder im Unterschied zu denen der Gruppe A.L.A.M.O. weniger an den Algorithmen des Quellcodes als vielmehr an multimedialen Manifestationen interessiert waren. Als Verbreitungsorgan für digitale Poesie diente den Autoren die im Januar 1989 gegründete Zeitschrift alire, eines der weltweit ersten rein elektronischen Literaturmagazine, das seinerzeit auf Disketten verbreitet wurde und inzwischen als CD-ROM zur Verfügung steht. Die bislang letzte Ausgabe Nr. 12 erschien im Jahre 2004. Lässt man die wichtigsten Beispiele aus der 15-jährigen poetischen Praxis Revue passieren, dann zeichnen sich zwei gegenläufige Tendenzen ab: Multimediale Formate nehmen insgesamt zu und fächern sich mehr und mehr aus, während der schriftsprachliche Kanal zurücktritt, scheinbar auch seine referentielle Dimension. Wie man sich das im Einzelnen vorzustellen hat, sei an zwei Beispielen erläutert, an den animierten Gedichten „Les très riches heures de l’ordinateur n° 4“ (Tibor Papp) und „Passage“ (Philippe Bootz).

Das erste Beispiel ist der ersten Nummer aus dem Jahr 1989 entnommen. Es stammt also aus einer Zeit, in der Festplatten und graphische Benutzeroberflächen mit Maussteuerung noch nicht verbreitet waren. Der Titel lautet „Les très riches heures de l’ordinateur n° 4“. Urheber ist der bereits erwähnte Neoavantgardist Tibor Papp. Dem Titel ist zu entnehmen, dass es sich um ein poetologisches Gedicht handelt, das die materielle Seite der Produktion in Gestalt eines „ordinateur“ einbezieht. Angesichts des vorausdeutenden Titels steht zu vermuten, dass alles Folgende als Resultat einiger einfallsreicher Stunden des Computers Nr. 4 anzusehen ist, ein Ergebnis, das Fülle, wenn nicht Überfülle an Einfällen suggeriert und von dem sich der Sprecher des Gedichts zugleich ironisch distanzieren kann, da es ja von einer Maschine erzielt worden ist.17

Das Gedicht läuft über ein kleines Ausführungsprogramm ab. Es gliedert sich in zirka 15 Textbilder, die sich durch animierte Text- und Bildelemente nach und nach wie in einem Film aufbauen und wieder verschwinden, weshalb es vom Leser nicht unterbrochen oder manipuliert werden kann. Dabei werden Motive entfaltet, die teils auf kohärente, teils auf kohäsive Weise, mitunter aber auch gar nicht aufeinander bezogen sind. Im Gedichtauftakt wird der Titel durch eine polychrome und wechselnde Gestaltung der Schrift visuell in Szene gesetzt, die Zahl „4“ des „ordinateur n° 4“ wird dabei als mise en abyme vorgestellt, denn sie ist nach dem Muster der vorkonkretistischen Lyrik aufgebaut, wie etwa Louis Aragons Gedicht „Persiennes“:18 Bei Aragon addieren sich die Lautkörper des Wortes „persienne“ zu der Gestalt eines Fensterladens, bei Papp bilden lauter kleine ,Vieren‘ das Zeichen „4“.19 Das Komma wird hingegen entkonkretisiert, denn es erscheint im nächsten Textbild in Großbuchstaben verschriftlicht als „VIRGULE“ und erweckt durch diese Verfremdung unsere Aufmerksamkeit. Bald wird klar, dass es als rhythmisierendes Eröffnungszeichen der folgenden ,Performance‘ dient. Denn „VIRGULE“ taucht erneut im vorletzten Bild als Schlusszeichen auf, so dass das multimediale Gedicht wie ein eingeschlossener Nebensatz bzw. wie ein eingeschlossenes Satzglied anmutet. Die abendländische Syntax wird also im vorliegenden Fall als ordnungsstiftende Metapher zur Organisation transphrastischer Text- und Bildeinheiten eingesetzt. Hinzugefügt sei, dass die durch dieses Eröffnungs- bzw. Schlusszeichen hergestellte Symmetrie durch ein identisches Syntagma zusätzlich stabilisiert wird. Vor bzw. nach „VIRGULE“ steht spiegelbildlich der Sprechakt „Je te déguste à petits bilboquets“. Wörtlich übersetzt ergibt das „Ich probiere dich in der Art des Kugelfangspiels“, frei übersetzt etwa „Ich probiere Dich häppchenweise“, und, wenn man die drucktechnische Bedeutung von „bilboquet“ (= Akzidenzdruck) berücksichtigt, dann erschließt sich eine dritte Konnotation:

Ich probiere dich in kleinen Gelegenheitsdrucken.

In der Folge werden die drei genannten konnotativen Bedeutungen – ludisch, sensuell-gustatorisch, medial – fallweise aktualisiert. Dabei wird die kataphorische Proform „te“ nicht eindeutig aufgelöst. Als mögliche Referenten kommen eine Frau und „la littérature“ in Frage.

Im dritten Textbild geraten die Lettern in Bewegung. Einzelne Wörter laufen ,ruckelnd‘ von der linken Seite auf den Bildschirm und bilden dort ein elfzeiliges Gedicht:

Sowohl der referentielle Gehalt als auch die mediale Textinszenierung verstärken den bereits erwähnten Eindruck einer meta poetischen Reflexion. Zunächst werden Wörter und Satzglieder mit kleinen Eisenbahnzügen verglichen. Dabei ist die Metapher doppelt motiviert. Zum einen bewegen sich die Wörter wie Züge, zum anderen sind sie innerhalb des Satzes frei beweglich und beliebig kombinierbar. Die Schlüsselwörter „déplacement“ und „accrochage“ sind deshalb auch rückbezüglich auf ihre digitale Artikulation hin zu interpretieren. Da „ces petits trains de mots“ zudem durch eine chiastische Umstellung in „mots en train“ verwandelt werden, wird die performative Energie der aktualiter über den Bildschirm laufenden Wörter zusätzlich herausgestrichen, insofern sie damit nicht nur als Symbole, sondern scheinbar auch als Agenten auftreten. Was den „accrochage libre“ angeht, so mag man darin einen Reflex auf Freivers und parola libera sehen, indes erleichtert um jenes Pathos der Befreiung, das sich die Vertreter der historischen Avantgarden vormals auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Denn die Eigenart dieser freien Verbindungen wird im nächsten Textbild über die Vergleichspartikel „comme“ auf bizarre Weise verfremdet und banalisiert: „[libre] comme le sable mouillé / à l’embouchure de la femme“ bzw. „à la fin du livre“. Durch den Vergleich wird eine Strandszene evoziert. Bei der folgenden Minimalgeschichte wird allerdings wegen des unklaren Bezugs der Proformen nicht deutlich, ob es sich um eine Frau am Strand oder um die Strandlektüre des Sprechers oder aber um die Lektüre über eine Frau am Strand handelt. Dann wird suggeriert, dass sich die Frau Richtung „orage de sel“ bzw. „de camomille“ entferne, worunter wahrscheinlich ein Bad im Meer und das anschließende Auftragen von Sonnenschutzsalbe zu verstehen ist. Im neunten Textbild sieht man einen geraden Kreiszylinder, der vertikal mit dem Ausdruck „une paille du regard“ beschrieben ist, ein änigmatisches, in der französischen Sprache nicht belegtes Kompositum, das auf Diskursebene anschlussfähig ist an die sprichwörtliche école du regard des Nouveau Roman, zumal ein vorangehendes Syntagma durch die animierte Darstellung einer sich schließenden Jalousie unsichtbar wird, womöglich eine Anspielung auf Alain Robbe-Grillets bekannten Roman La Jalousie. Im Kontext der vorliegenden Binnenpragmatik des Gedichts könnte es sich bei der „paille du regard“ analog dazu um ein Fernrohr handeln, mit dem der Sprecher die ganze Szene beobachtet: Die nicht weniger sprichwörtliche „paille dans l’œil de l’autre“ aus Lukas 6,41 würde damit augenzwinkernd zu einer surrealistischen Prothese und damit in ihr Gegenteil umdefiniert. Denn im Unterschied zu den sichtbehindernden biblischen „paille“ und „poutre“ können mit Hilfe von Teleskopen auch entfernte Räume medial überbrückt und sichtbar gemacht werden.

Im zehnten Textbild gesellt sich eine neuerliche Ausgeburt des Imaginären hinzu, die im Unterschied zur „paille du regard“ weniger auf die räumliche als vielmehr auf die zeitliche Dimension abhebt:

Der Ausdruck „horloge de l’œuf“ ist im Französischen nicht belegt. Immerhin bietet der Trésor de la langue française informatisé unter dem Lemma „œuf“ eine Spezialbedeutung:

HORLOG. OEuf de Nuremberg. Montre dont le boîtier est ovoïde, que l’on fabriquait a Nuremberg. Une grosse montre, un oeuf de Nuremberg, […] curieusement émaillee de diverses couleurs, constellée de brillants. (Gautier, Fracasse, 1863, p. 106)20

Auch wenn es sich dabei um eine Volksetymologie handelt, so liefert diese doch eine mögliche Verbindung für die beiden Ausdrücke. In Papps graphisch-ikonisierender Darstellung nämlich entsteht die bizarre Uhr nur deshalb, weil das animierte Pendel an einem eiförmigen Punkt befestigt und demzufolge einer arbiträren, funktionalen Verschiebung im Reich des Imaginären zu verdanken ist. Im nächsten Textbild wird der ovoide Fixpunkt des Pendels verwandelt und durch seine morphologische Ähnlichkeit mit dem Lautkörper des Buchstabens „o“ in nachstehender Apostrophe weitergeführt: „ooooooooooh littérature“. Damit wird das zweite mögliche Bezugswort für die vorerwähnten Proformen ins Spiel gebracht. In weiteren Text-Bild-Arrangements wird über sie ausgesagt, dass ihr Zimmer leer sei („ta chambre est vide“), eine Aussage, die sich natürlich auch auf die Frau beziehen kann, zumal der Zimmergrundriss durch das Schema eines Augapfels grundiert wird, was mit der bereits angesprochenen voyeuristische Komponente zu verrechnen ist. Schließlich erscheint das Pronomen „ELLE“ in übergroßen Majuskeln auf dem Bildschirm, die Buchstaben scheinen zu tanzen, der gesamte Wortkörper dreht sich um seine eigene Achse, ändert die Farbe, verwandelt sich in „BELLE“, erweitert sich dann um die beiden Buchstaben „RE“ („REBELLE“) und wird im Folgenden durch nachstehendes Syntagma kontextualisiert:

elle est REBELLE

et ruisselante

Beiden möglichen Referenten wird also eine paradoxe Kollokation zugewiesen. Frau bzw. Literatur sind widerspenstig und fließen doch sprudelnd dahin, eine gegenstrebige Fügung, die jedoch das lyrische Ich nicht von jener im Eingangssprechakt bekundeten Absichtserklärung abhalten kann – wird sie doch am Ende noch einmal aufgenommen:

Mais je te déguste à petits bilboquets.

Der Konnektor „Mais“ aktualisiert in diesem Kontext übrigens nicht seine primär adversative Bedeutung, sondern refutiert eine aus dem Vorangehenden resultierende negative Schlussfolgerung, die jedoch unausgesprochen bleibt und bloß suggeriert wird. Positiv formuliert: Der Sprecher wird durch den obwaltenden Befund nicht gehemmt, sondern, ganz im Gegenteil, er fühlt sich ermuntert zu fortgesetzten „heures de l’ordinateur“ und damit zu neuen Proben seiner Kunst.

Das zweite Beispiel „Passage“ (2004) stammt aus der bislang letzten Ausgabe Nr. 12 der Zeitschrift alire.21 Sein Schöpfer, Philippe Bootz,22 wäre seinem Anspruch nach eigentlich primär der algorithmischen Poesie zuzurechnen, einer Richtung also, der es weniger um multimediale Oberflächengestaltung als vielmehr um die dahinter liegenden Codes geht. Aber das vorliegende Gedicht übersteigt die auktoriale Selbstauslegung in mehrfacher Hinsicht, nicht zuletzt durch seine mehrdimensionale Oberflächengestaltung. Auf dem Bildschirm erscheinen zunächst einzelne Buchstaben und Wörter. Sie bilden Verse und vervollständigen sich nach und nach zu einem Gedicht, das von einer Unbekannten handelt, die entlang eines Wasserlaufs vorübergeht. Parallel dazu ertönt Musik, eigens komponiert von Marcel Frémiot. Das Programm läuft autonom ab wie bei einem Film, der Leser-User hat also keine Eingriffsmöglichkeiten. Besonders irritierend ist die Tatsache, dass der Mauspfeil verschwindet, wodurch sich beim User ein Gefühl der Ohnmacht einstellt. Haben doch Maus und Mauszeiger inzwischen den Status prothetischer Körperextensionen erreicht, deren Nichtfunktionieren als beunruhigend, wenn nicht als Krise erfahren wird. Allerdings ist man aufgrund der Paratexte bereits auf einen konterdiskursiven Umgang mit medialen Gepflogenheiten eingestellt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Nach dem Öffnen des Inhaltsverzeichnisses der Zeitschrift bewegen sich die Einträge in Gestalt von Schriftstellernamen sogleich mit großer Geschwindigkeit über den Bildschirm, und selbst geübten Computerspielern dürfte es kaum gelingen, beim ersten Versuch den gewünschten Eintrag anzuklicken. Damit opponiert alire also bereits auf der Ebene des Beiwerks zum Werk gegen Konventionen im Bereich der Internetkommunikation.

Aber zurück zu „Passage“. Die sich nach und nach aufbauenden und sogleich wieder verschwindenden Verse würden folgendes Gedicht ergeben:

Le pas

Le passe

Elle passe

Elle passe le fil

Elle passe le fil de l’eau

Le fil de l’eau passe

L’eau passe

Passe

Von einem Fußabdruck bzw. vom Schreiten eines Fußes über eine unspezifisch bleibende „Elle“, die entlang eines Wasserlaufs vorbeigeht, bis zum Wasserlauf selbst, dessen bloßes Fließen am Ende thematisiert wird, lässt das Gedicht eine minimale Erzählung erkennen, die von einem vergleichsweise neutralen Sprecher in einem rein konstativen Gestus aufgezeichnet wird, ohne dass einzelne Bestandteile miteinander verknüpft würden. Es ergibt sich insofern ein gewisser Spannungsbogen, als schon nach dem zweiten Vers das Prinzip der Ergänzung erkannt und in der Folge mit entsprechenden Auflösungen in Form solcher Ergänzungen gerechnet werden kann. So wird zum Beispiel vom zweiten auf den dritten Vers ,umgeschaltet‘, indem der Signifikant „Le“ durch „El“ ergänzt wird, wodurch ein neues Agens und damit eine Bedeutungsänderung ins Spiel kommt. Die folgende Ergänzung ist möglich, weil das Verb passer im vierten Vers nicht wie zuvor intransitiv sondern transitiv gebraucht wird, wodurch die Bewegung von „Elle“ nicht länger unbestimmt sondern in Relation zu anderen Entitäten erfolgt, wir es also von da an mit einem gestimmten Raum zu tun haben. Der ,Höhepunkt‘ der handlungsarmen Szene ereignet sich im längsten Vers, also in jenem Moment, als „Elle“ ihren Weg entlang des Wasserlaufs fortsetzt. Denn schon im folgenden sechsten Vers wird klar, dass nach der Zäsur im fünften Vers der Rückbau des sprachlichen Materials einsetzt: Von der Ausdrucksseite her lässt sich die Makrostruktur des Gedichts durch die Zu- und Abnahme von Signifikanten beschreiben.

Auf den ersten Blick hätte man es also mit einem typisch modernistischen Gedicht zu tun, dessen hermetischer Charakter der Tatsache geschuldet ist, dass die deiktischen Relationen nicht hinreichend geklärt werden, gleichviel, ob es sich nun um die Kategorien von Raum und Zeit oder um die der Personenerwähnung handelt – ganz abgesehen von der ungeklärten Beziehung zwischen Sprecher und Dargestelltem. Zieht man allerdings den akustischen Kanal hinzu, dann rückt dieses Gedicht mit einem Schlag in einen berühmten Überlieferungshorizont ein: Zitiert doch der oben erwähnte Musikgenerator ganz unverkennbar den Stil Claude Débussys, mehr noch: Instrument, Melodie und Rhythmus evozieren sein epochales Prélude à laprès-midi d’un faune. Die Flöte steht für Pan bzw. für einen römischen Faun, und ihr Melodiebogen gleicht dem der Soloflöte zum Auftakt in Débussys Prélude, insofern ein lang angehaltener, hoher Ton vernehmbar ist, der dann in kurzen Tönen chromatisch absteigt und anschließend in gleicher Linie wieder aufsteigt. Außerdem bleibt der typisch impressionistische Rhythmus haften: Durch Überbindungen und schnelle Folgen von Sechzehnteln und Sechzehnteltriolen werden wie bei Débussy die Taktgrenzen scheinbar überspielt, in jedem Falle aber unkenntlich gemacht. Die medienspezifische mise en scène besteht nun darin, dass sich die Abfolge der Musik bei jeder neuen Lektüre ändert, weil sie durch Zufallsalgorithmen erzeugt wird. Dadurch wird die Instanz des Autors geschwächt, was auch ganz im Sinne des Verfassers ist:

La génération contrainte consiste á asservir le résultat produit par un algorithme géneratif à une intentionnalité supérieure: une métalogique. (Bootz: 2004)

Unter einer solchen Metalogik versteht Bootz letztinstanzlich lernfähige Maschinen, die sich selbst programmieren bzw. erneuern und zu einer stets neuen und damit einzigartigen Rezeption führen. Dem eigenen Anspruch nach hat Bootz mit dem Zusammenspiel zwischen Text- und Musikgenerator in „Passage“ bereits dieses Stadium erreicht:

Une telle combinaison entre un générateur adaptatif et un générateur combinatoire alternativement contraints l’un par l’autre produit un générateur combinatoire d’un type non oulipien: les ,points de focalisation‘ de l’attention sont modifiés d’une lecture à l’autre. (ebd.)

Gewiss besitzen die vorgenannten Überlegungen hinsichtlich der intendierten pluralen Lesbarkeit ein interessantes medienspezifisches Erneuerungspotential. Aber ob schon durch die zufallsgesteuerte Variation der Tonspur eine Modifizierung der Fokalisierung erzielt werden kann, das sei bezweifelt. Zum einen bleibt ja bei aller Variation der impressionistische Musikstil als ostinates Merkmal erhalten. Wichtiger ist jedoch zum zweiten, dass sich das textuelle Substrat trotz animierter Inszenierung nicht verändert, und im Hinblick auf den Gedichttext lässt sich daher der Fokalisierungstyp eindeutig bestimmen. Es handelt sich um eine externe Fokalisierung, weil der Sprecher weniger weiß als die dargestellte Figur, deren Handlungen wie mit einem Kameraauge aufgezeichnet werden. Diese Perspektive ändert sich m.E. nicht bei einem erneuten Abspielen des Ausführungsprogramms. Eine weitergehende Sinndimension erhält das Gedicht allerdings, wenn man über die akustische Débussy-Markierung zu jenem Text greift, der dem musikalischen Prélude zugrundeliegt: Mallarmes Gedicht „L’après-midi d’un faune“ (1876). Es gilt als eines seiner bekanntesten Gedichte, nicht zuletzt durch mediale Transpositionen Manets, Débussys sowie durch Nijinskys gleichnamiges Ballett.

Das Gedicht handelt von einem Faun, der aus mittäglichem Schlaf erwacht und in einem Monolog von triebhaften morgendlichen Ausschweifungen erzählt, an denen mutmaßlich zwei Nymphen beteiligt waren, wobei erotische Wunschvorstellungen und arkadische Wirklichkeit wohl auseinanderklafften. Die symbolistisch durchwirkte Erzählung enthält traumartige Sequenzen mit entsprechenden semantischen Verschiebungen, Verdichtungen und Auslassungen, die insofern umso virtuoser erscheinen, als sie auch durch strenge Alexandrinerverse nicht gebändigt werden können. Vor diesem Hintergrund erscheint die bei Bootz beschriebene Passage in neuem Licht. Offensichtlich knüpft er an eine arkadische Szenographie an, allerdings mit minimalen Mitteln. Schon durch den Gedichttitel liegt der Fokus erkennbar nicht auf der sensuellen Begierde eines Fauns, sondern auf der Passage einer namenlosen Person, reduziert auf die Proform elle, die von einer wiederum namenlosen Sprechinstanz mit scheinbar unbeteiligtem Blick verfolgt wird. Immerhin gilt der erste Blick dem Fußabdruck der Passantin, was darauf schließen lässt, dass auch ein Faun des 21. Jahrhunderts seine Objekte der nurmehr visuellen Begierde noch über das archaisch anmutende Verfahren der wortwörtlichen Spurensuche aufspürt. Auf der Ebene der Wortsemantik bietet Bootz also eine arkadische Schwundstufe, eine irreduzible Restverwertung, deren spröder Reiz in der Aussparung liegt. Wörter und Verse bilden ebenso viele Leerstellen, in denen eine wirkmächtige lyrische Tradition schlummert, die beim Lesen geweckt wird. Hinzu kommt, dass die Verse zwar stabil aber nicht statisch sind, sondern über eine medienspezifische Aufführung sekundär semantisiert werden. Die gelben Buchstaben und Verse finden vor einem tiefblau changierenden Hintergrund zueinander. Das Objekt „le fil de l’eau“ bewegt sich und fließt unter dem Subjekt und dem Prädikat („Elle passe“) hindurch, begleitet von wasserblauen, beweglichen Rechtecken, die für einen natürlichen Wasserlauf stehen mögen, ebenso wie die variierenden Klangvariationen. Denn nicht nur die Flöte des Fauns, sondern auch die Klavierläufe und Xylophonklänge evozieren einen sprudelnden Wasserlauf, der mal mehr, mal weniger Wasser führt. So gesehen erklärt sich auch der o.g. Anspruch des Schöpfers, der darin besteht, einen Generator zu programmieren, der nicht-oulipotischen Regelzwängen untersteht, also solchen Regeln, die in jedem Rezeptionsakt neu ausgerechnet werden und die den Code durch diese Neuberechnung jedes Mal fortschreiben, darin einem autopoietischen System ähnlich, das sich ohne menschliches Zutun erneuert. Abschließend kann hinzugefügt werden, dass Bootz dank der medienspezifischen Ubiquität des digitalen Codes und der damit einhergehenden Simulationsmacht aller Künste jenes faunische Gesamtkunstwerk umgesetzt hat, das in der transmedialen Ambition des französischen Fin de Siècle noch sukzessiv und arbeitsteilig entstanden war.

Fazit

Lässt man die hier versammelten Fallbeispiele noch einmal Revue passieren, dann bietet auch die noch junge Computerpoesie bei allen Unterschieden zunächst einmal eine gewisse Kontinuität im Wandel. Sie knüpft direkt an die Verskunst der Neoavantgarde an (Cent mille milliards de poèmesi; sie perfektioniert Tzaras aleatorische Poetik (Babel Poesie, GogolChat), indem sie die interaktiven Potentiale des Trägermediums Computer (freilich konterdiskursiv) zum Einsatz kommen lässt, sie reagiert ironisch auf diese neuen Trägermedien (Les très riches heures de l’ordinateur n° 4) und setzt damit die Tradition einer typisch modernistischen Medienreflexivität fort, die sich im Zeitalter des ersten großen Medienumbruchs auf die Druckschriftlichkeit bezog, wie etwa in Mallarmés Gedicht „Un coup de dés jamais n’abolira le hazard“, und schließlich bleibt sie bei aller Medienspezifik auf überlieferte Topoi oder generische Strukturen angewiesen, damit ebendiese Medienspezifik umso wirksamer entfaltet werden kann („Passage“). Darüber hinausgehend lassen sich drei spezifische Merkmale bestimmen, welche für einen nicht nur in der französischen Lyrik festzustellenden hypertextuellen Gestus der Überbietung stehen: Computerverse sind mobil, autooperativ und plurimedial. Was die poetischen Avantgarden seit dem Futurismus immer wieder umtrieb, das war die Umsetzung von Dynamik mit den Mitteln der Wortkunst, ein Vorhaben, das durch die technischen Möglichkeiten hypertextueller Inszenierung ohne Zweifel neue Impulse erhalten konnte. Zwar mochte die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Filmkunst das Rätsel der adäquaten ästhetischen Darstellung von Dynamik gelöst haben, was auch für die bewegte Schrift galt und damit auf die Wortkunst abfärbte,23 aber durch den autooperativen Schriftgebrauch werden Dynamik und Plurimedialität auf neue Weise interpretiert, insbesondere dann, wenn Computerlyrik auf einer generativen Basis beruht. In solchen Fällen entwickeln sich bei jeder Rezeption je neue Dynamiken bzw. neue plurimediale Koppelungen. Damit erreicht die Lyrik im Zeitalter der Digitalmoderne eine Offenheit, welche die traditionell im Namen insbesondere der Rezeptionsästhetik postulierte Offenheit der modernen Lyrik übersteigt. Es ist hier nicht die Rede von potentiell unendlichen Auslegungen ein und desselben wahlweise dunklen oder polysemen Textes, zur Debatte stehen absolut transfugale Verse, die sich in jedem neuen Rezeptionsakt tatsächlich verändern und damit je neue Sinnkonstellationen eingehen können, die jedoch – und das ist die Kehrseite dieser Dynamik – ebenso schnell wieder verschwinden und dem Vergessen anheimfallen. Auffällig dabei ist, dass die letztgenannte, aleatorische Tendenz weniger der modernistischen Beschwörung des auratischen Zufalls dient, sondern in mehr als einem Fall zugunsten einer satirischen Stellungnahme gegen Auswüchse sekundärliteraler Formen und Formate refunktionalisiert wird. Man kann also festhalten, dass lyrische Hypertextualität nicht zuletzt einen konterdiskursiven Anstrich besitzt, insofern habitualisierte hypertextuelle Gebrauchsformate wie Übersetzungsprogramme, Chats oder Suchmaschinen entpragmatisiert und mittels ungerader Sprechakte in Gestalt tendenziöser Implikationsstrukturen bis zur Kenntlichkeit entstellt werden.

Dietrich Scholler

Dietrich Scholler Literaturverzeichnis

Einführung:

– Lyrik der Zweiten Moderne – Wandlungen einer dissidenten Sprachbewegung im 20. Jahrhundert. –

I

Niemals zuvor hat sich der Eingang in ein neues Jahrhundert der Kunst – die Epochenschwelle von 1800 auf ihre Weise ausgenommen – so selbstentschieden am Abbruch seiner Herkunft als Aufbruch in die Zukunft der Gegenwart identifiziert wie das 20. Jahrhundert. Entsprechend emphatisch rief es sich selbst als eine Revolution aus – zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. Die Wunder der zweiten industriellen Revolution versetzten die Zeitgenossen, exemplarisch in der Hauptstadt dieser neuen Zeit, Paris, in einen Zustand der Modernolatria. Ihr Lebensgefühl entsprang maßgeblich den technisch veränderten Vollzugsformen des Alltags. Auf grundlegende Weise sind es nicht mehr Inhalte, Ideen, Anschauungen, das ,Was‘ des Lebens, vielmehr seine Performanzbedingungen, das ,Wie‘, welche das Bild des Lebens ausmachen. Die perzeptiven Umbrüche, die eine beschleunigte Fortbewegung, eine intensivierte Kommunikation, gesteigerte soziale Kontakte auslösen, setzten eine zweite zivilisatorische Moderne in Gang.24 Ihre Bewegungsmomente haben bis heute, an die Schwelle einer dritten, informationstechnologischen Revolution fortgewirkt.

Abermals gilt: niemals zuvor in der abendländischen Ideengeschichte hat eine säkulare Ära wie die des 20. Jahrhunderts so unverkennbar den Gegenwartsbezug kultiviert – und die Traditionen ins Museum gestellt. Die Folgen waren grundsätzlich und unwiderruflich. Was italienische Vorkämpfer als Futurismus proklamierten, ist im Grunde irreführend: ihre Prognosen waren pathetisch auf die technischen Errungenschaften der Epoche hochgerechnet. Sie versprachen geradezu menschheitsgeschichtliche Entgrenzungen, die die Vertriebenen des Paradieses aus eigener Kraft aus den Erniedrigungen des Sündenfalls zu befreien vermöchten. Zum Verständnis bot sie ihnen das Leitbild eines deus qua machina an. Zwar haben die Weltkriege die ,Maschinenangst‘ katastrophisch aufgedeckt, die in dieser Hybris angelegt war. Die kulturelle Kritik am technisch-wissenschaftlichen Fortschritt konnte dennoch nicht verhindern, dass die zivilisatorische Strategie der Innovation ungebrochen weiter gegen die Defizite der menschlichen Natur vorgeht – bis hin zu der kaum verhüllten Utopie, der Tod sei eine bislang noch nicht heilbare Krankheit.

Am frühesten haben die Künste versucht, die Erfahrungen dieser neuen Lebenswelt kulturell in Besitz zu nehmen. Im Grunde waren wesentlich sie es, die das Revolutionäre dieser Zeit als einer Zweiten Moderne in ihren ästhetischen Akten gespiegelt haben. Mehr noch: sie vor allen anderen Kulturträgern haben, im Bewusstsein, die Avantgardisten einer neuen Epoche zu sein, Avantgarde als solche zum Paradigma kulturellen Fortschreitens generell erhoben.25 Wo aber der Bruch mit Hergebrachtem zur Regel wird, werden historische und biographische Zusammenhänge grundlegend anders gebildet: das revolutionäre Schema setzt sich an die Stelle des evolutionären. Das Bild des Menschen, die Ansichten von Welt, gehen nicht mehr organisch auseinander hervor. Identität bildet sich vielmehr heteronom, ,chemisch‘, wie Friedrich Schlegel, der Prophet der Moderne, vorausgesagt hatte (1972, S. 71; 77), also indem Ich sich von sich selbst abhebt. Es liefert sich dadurch einem nie zur Ruhe kommenden Bedürfnis aus, kontinuierlich diskontinuierlich, ständig neu und anders zu sein. Identität als unabschließbaren Prozess aufzufassen, entbindet allerdings ebenso viel Chance wie Risiko. Proust hat dem die Kunst abgewonnen, viele Ich sein zu können; Musil das Misslingen expliziert, das dem Mann ohne Eigenschaften ins Gesicht geschrieben steht; Camus die energetische Selbstüberschreitung als ,homme révolté‘.

Die Erschaffung eines neuen Menschen (T. Tzara ), den die historischen Avantgarden proklamierten, zog nach und nach alle Kulturtätigkeiten in Bann. Die Künste blieben dabei über das ganze 20. Jahrhundert hindurch maßgeblich Protagonisten dessen, was als eine Grammatik der Modernisierung gelten darf. Ihnen wiederum war die Lyrik die erste und kühnste. Sie wurde deshalb mit dem Ehrentitel „Paradigma der Moderne“26 bedacht. Gerecht wurde sie ihm allerdings erst, als ihre avantgardistischen Experimente zum Äußersten entschlossen waren: den Begriff von Lyrik selbst preiszugeben und das Gedicht bis hin zum Unding und Unsinn zu entgrenzen. Gewiss, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé hatten unwiderruflich die Aufbruchsignale zu radikaler ästhetischer Autonomie gegeben. Ins Extrem getrieben hat sie jedoch erst die antipoetische Poesie der historischen Avantgarden. Sie nahmen für sich eine bislang undenkbare Freiheit von allen Traditionsvorgaben in Anspruch. Auf einer solchen ,tabula rasa‘ ließen sich die Zeichen der Zeit wirklich neu konfigurieren: in der Signatur einer Zweiten Moderne. An der Lyrik mehr als an anderen Ausdrucksweisen profilierten sich dabei die sich durchhaltenden Agentien, die deren Vorgang im 20. Jahrhundert bis hin zu OuLiPo, zur Rap-Poesie oder der Cyberlyrik in Bewegung hielten.

Für diese Leitfunktion spricht ein kulturgeschichtlicher und ein systematischer Grund. Mit einem radikalen Schnitt das Herkömmliche abzustoßen ist eine Sache; eine ungleich schwierigere dagegen die Frage, wie, danach, neu zu beginnen wäre. Auch eine noch so heftige Negation entkommt nicht dem hermeneutischen Zirkel: bestehende kulturelle Verhältnisse zu leugnen ist selbst ein kultureller Akt. Botho Strauß (1992) glaubte deshalb, Beginnlosigkeit prinzipiell annehmen zu müssen. Das neu sich situierende 20. Jahrhundert konnte sich jedoch, zumal in der Perspektive der Künste, auf eine vorbildgebende modernistische Initiation berufen, die romantische Revolution, die die Erste Moderne begründet hatte. Ihr Umsturz hatte die Ideen der politischen und gesellschaftlichen Revolution von 1789 adoptiert, die die geschichtliche Wirklichkeit schnell verraten hatte, um daraus ein kulturelles Fortschrittsschema zu machen. Das Manifest, das die Aspirationen der ganzen Epoche in eins fasste, war Victor Hugos Préface de Cromwell (1963, 409ff.). Seitdem gilt die Modernitätsregel: ständig erneut aufzubrechen „pour trouver du nouveau“ (Baudelaire). Ihr gewann Hugo eine einflussreiche Kulturtheorie der Dichtung ab. Demnach durchläuft die Menschheitsgeschichte jeweils drei Zivilisationsstadien. Ihnen entsprechen drei poetische Grundsprechweisen. Den Anfängen aber gehört die ursprachliche Äußerung schlechthin, die Lyrik. Und genau in ihr hat sich die erste Generation der französischen Romantik gefunden. Der Parallelismus zu den historischen Avantgarden ist mehr als nur zufällig. Ganz wie die Ursprungstheorie Hugos es vorsah, reagierten sie auf die zweite industrielle Revolution, indem sie deren umstürzende Modernität zuerst lyrisch, elementarsprachlich in Worte zu fassen versuchten. Ihre poetische Befreiungsbewegung trägt ihrerseits alle Züge einer kulturellen Palingenese.

Und nach dem Zweiten Weltkrieg? Gewiss, der Bruch mit der Vergangenheit war die Folge eines schuldhaften Zusammenbruchs. Doch als sich auch die Literatur wieder aus den Trümmern erhob und nach einem Rest von unverletzter Sagbarkeit suchte, lernte sie, gerade in Frankreich, mit dem Ursprungsmoment von Lyrik, dem Chanson, erneut das Sprechen (vgl. Beitrag Asholt). Diesem modernistischen Initiationsschema widerspricht nicht, dass sich Lyrik danach wieder unter den Schutz der systematischen Errungenschaften stellt, mit denen sie sich ihren Widerspruchsgeist gegen aufziehende Beherrschungszwänge von Nationalismus, Kommunismus und Industrialisierung gesichert hatte: unter das Patronat des abstrakten Kunstwerkes. In ihm verkörpert sich die höchste rettende Identität, die äußerste Konsequenz ihrer Autonomie, mit der sie sich zugleich in eine Zweite Moderne verabschiedet. Mit Berufung darauf durfte alles Mögliche auch wirklich werden. In seinem Namen ließ sich der Diskursbruch als Diskursprinzip legitimieren. Darauf beriefen27 sich auch die begleitenden Kampagnen des Nouveau Roman, des Theaters des Absurden oder der Nouvelle Critique. Sie waren darauf aus, erstarrte Sprachgewohnheiten dem Purgatorium ihrer literarischen Exerzitien zu unterwerfen, um für blind gewordene Vollzugsformen von Alltäglichkeiten – „Du merkst nicht, dass du nichts merkst“ (Enzensberger: 1991, 88) – die Augen zu öffnen.

Nirgends aber hat die Idee des abstrakten Kunstwerks seine entgrenzende Energie mehr entfaltet als in den Bildenden Künsten – und der Lyrik. An ihnen brachen sich damit repräsentativ aber auch Glanz und Risiko einer ungebundenen Kunst. Wo keine normativen Schranken mehr gelten, findet die Freiheit des Ausdrucks erst dort ihre Grenze, wo das abstrakte Kunstwerk sich selbst auslöscht. Dreifach hat es unter dieser Perspektive jetzt sein lyrisches Feld zu bestellen. Vers und Reim; Strophe und Gattung; gewählte Sprache: jeder Nachhall auf den Ursprung der Lyrik in der Sangbarkeit ist außer Kraft gesetzt. Der neue Grund ihrer Sprachgebung entspringt dem Bedürfnis, im Prinzip stets anderslautend zu sein; vorsätzlich anders zu sprechen als jeweils gesprochen wird. Dem dient ihre geradezu regelhafte Ungebundenheit. Notwendig ist „la provocation sans contrôle de l’image pour elle-même“ (Aragon: 1953, 81). Was daran als ungeordnet, verstörend, befremdlich – dissonant – erscheint, zeigt dabei nur, woran sie Anstoß nimmt: dass die rapide fortschreitende Differenzierung des Wissens über den Menschen und seine Welt ihn auch sprachlich zunehmend in seinen Differenzen festlegt – und einsperrt –, nach Meinung modernistischer Lyrik bedrohlich zu viel. Wer diskursiv so zugerichtet wird, dem glaubt sie nur entgegentreten zu können, wenn sie dagegen einen uneingeschränkten Befreiungskampf führen kann. Wie beengend ihr die Fesseln der Tagessprache erscheinen, enthüllt das Risiko, das sie einzugehen bereit sind, um sich aus ihnen freizusetzen: lieber die Worte verstummen lassen, schreien, Unsinn reden, Sinn verdunkeln, artistisch sich verweigern, mit Sprache zeichnen, seriell sich verlaufen, algorithmisch sich um und umwenden, in Bildkaskaden sich ans Unaussprechliche verschwenden – als sich an das ausgeübte Wort zu halten. Haben nicht Lettrismus, konkrete Poesie, strukturale Textgenese, OuLiPo diese Entlastungsangriffe jeweils auf die Spitze getrieben – ohne Rücksicht auf das Publikum? Das Wagnis der Abstraktion, Gestaltlosigkeit, Unverständnis, galt ihnen mehr.

Einen zweiten, kühnen poetologischen Horizont des 20. Jahrhunderts hat namentlich Lyrik sich dadurch erschlossen, dass sie sich das Prinzip der Ungegenständlichkeit einräumte. Ohnehin war sie schon bisher die intimste unter den literarischen Sprechweisen, ungleich mehr den Blick nach innen als nach außen gewendet. Dennoch war es ein revolutionärer Akt, sich auch von der Vorstellung noch zu lösen, das menschliche Innenleben bilde – zart substantialistisch – eine eigene Welt. Bergsons ,élan vital‘, Freuds Anschauung des Unbewussten, Jungs Archetypologie hatten dem wissenschaftstheoretisch die Grundlage entzogen. Die Künste brachten sich auf die Höhe der Zeitenwende, indem sie sich der gewagten Freiheit aussetzten, auf die Welt als einer Sprache einzugehen. Dies hieß, den vertrauten Boden von verbürgten Motivbezügen, sinntiefer Symbolik, konvergenten Bildfeldern, modellierten Affektzuständen zu verlassen. Ihre tradierten sprachlichen Bezeichnungen beruhten auf der Anschauung, auch noch die labilsten Seelenzustände seien aufgehoben in einem ,système du cœur‘ (E. S. de Gamaches, Paris 1704). Gewiss, das bisherige sprachliche Aufgebot wird als Arbeitsmaterial weiterhin fortgeschrieben, aber nur um sich reflexiv daran abzuarbeiten. Im Grundsatz ist mit der Lizenz zur Ungegenständlichkeit unwiderruflich das Ende jeder Mimesis besiegelt. Zwar reagiert auch moderne Lyrik auf die ,Natur‘ der Lebenswelt. Aber was sie sprachlich ausbildet, ahmt nichts mehr nach, was sie dort vorfindet. Sie hat das Prinzip der Referenzialität endgültig aufgegeben, nicht zuletzt auch, weil es ,die‘ Wirklichkeit nicht mehr gibt. Die wissenschaftlich-technisch-industrielle Revolution hat die Idee eines Universums des Geschaffenen zunehmend umgekehrt in ein Multiversum des Machens, das sehen will, was sich machen lässt. Wirklichkeitscharakter kommt dem Wirken zu, nicht dem Verwirklichten.

Sieht man es politisch und geschichtlich, so bietet die Realität auch aus dieser Sicht nichts, wonach sich die Literatur, und Lyrik insbesondere, hätte positiv modellieren können. Zwei Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, nationalsozialistische und kommunistische Gewaltherrschaften, Kalter Krieg, 68er-Revolution – wer sich der Idee der individuellen Freiheit verpflichtet fühlt, musste er diese Wirklichkeiten nicht vor allem als das Verwirkte wahrnehmen?

Wie also sollte sich Lyrik dazu stellen? Ihr alter Auftrag im Namen der Nachahmungslehre legte auch ihr ,aemulatio‘ nahe: einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft gerecht zu werden, indem sie auf ihre Weise differenzierter über sie redet als bisher. Wenn aber deren hergebrachte Leitbilder wie ,honnête hemme‘, ,citoyen‘, ,bourgeois‘, ,individu‘ in keiner ganzheitlichen Identität mehr unterkommen können, dann vermag selbst die abgehobene Sprache der Lyrik ein solches intermittierendes Ich-Geschehen nicht mehr nur mit verbesserter Fortschreibung aufzufangen. Die Revolution, die ihre Sprechweisen im 20. Jahrhundert prägt, vollzog deshalb einen radikalen poetologischen Systemwechsel. Dieser vielgesichtige moderne Proteus, dessen Freiheiten mit eben so vielen Anpassungen einhergehen, war, dem Sprachgebrauch der Lyrik nach zu urteilen, diskursiv nicht mehr mit Überbietung einzuholen – mit welchem Format auch? Vielmehr galt es, ihn aus den Maschen seiner Komplexität zu befreien und in diesem Sinne sprachlich zu überschreiten. Dies wäre die ,,route enchantée“ (Ch. Trenet), die vom Surrealismus zum Chanson der Nachkriegszeit führt (Perez: 1964, 60). Die lyrische Lizenz zur ungegenständlichen Darstellungsweise hat maßgeblich dazu beigetragen, die Frage nach dem Menschen entscheidend anders zu formulieren: nicht länger substantialistisch: ,wer bin ich?‘, sondern poietisch, Identität als Ausführung verstanden, ,wie spielt sich Ich ab?‘ Das ist, nicht nur literarisch, zu einer kulturellen Denkweise der zweiten Moderne und postmodern zu einem intellektuellen life-style geworden.

Wie aber kommunizieren abstrakte Texte; was haben sie mitzuteilen? Auch sie sind in der Erwartung verfasst worden, dass sie jemand zur Bedeutung erweckt. Je mehr sie sich mithin der Sprache der Lebenswelt versagen, desto ausschließlicher müssen sie dies der Gunst eines wohlwollenden Wahrnehmenden anheimstellen. Doch was steht ihm bevor? Er sieht sich einem Textgebilde ausgeliefert, das sich nicht nur die Freiheit der Ungebundenheit und Ungegenständlichkeit, sondern auch der Unverständlichkeit einräumt. Der Futurist Marinetti hatte diese Provokation gewissermaßen als Motto der kommenden Kunst ausgegeben; Dada sie zum Programm gemacht; nonsense-Dichtung sie perfektioniert. Wer das Publikum so vor den Kopf seiner Verstehensgewohnheiten stößt, musste damit rechnen, dass diese Anti-Kunst als ästhetischer Freitod verworfen wird. Zumindest wagte sie sich an die selbstverleugnende Grenze vor, wo das Prinzip der Gestaltung von Unvermögen, Beliebigkeit und Scharlatanerie nur schwer noch zu unterscheiden ist.

Umgekehrt zeugt es von der Entschiedenheit, mit der Künstler glaubten, die Aussagekraft des Wortes gegen seine nötigende Alltäglichkeit zu verteidigen.28 Welchen Gewinn aber konnten sie, im positiven, also kunstbewussten Falle, mit dieser Grenzerfahrung ihren unerschrockenen Liebhabern in Aussicht stellen? Mehr noch als andernorts gilt: wer sich ihr aussetzen will, muss Negation, das erste modernistische Gebot, unerbittlich erfüllen; ein Exerzitium der Verfremdung auf sich zu nehmen, das keine Bedeutungen gelten lässt, auf die die Worte im gewöhnlichen Sinne und in der üblichen Fügung reagieren. Erst im Durchgang durch eine solche semantische Generalreinigung vermag sich der Wahrnehmende – so als stünde Orpheus Pate – im Medium der Sprache noch als wahr erfahren. Ein solcher Rückgang hinter alle kulturellen Überformungen muss jedoch mit einem entsprechend hohen Preis erkauft werden. Je unverständlicher ein Text, desto mehr liegt es an dem, der sich seiner annimmt und ihm Verstand beibringt. Gelingen kann dies jedoch nur, wenn er sich ganz den Zeichen überlässt. Dann sprechen sie auch ganz die alternative Erkenntnisinstanz an, aus der nach Auffassung von Tiefenpsychologie, Neurologie – und Poesie die primäre Erfahrung unseres Selbst kommt: den ,élan vital‘ und seine Sprache der Metapher, dem ,eigentlichen Blut der Dichtung‘, von der Imagination in Bewegung versetzt.29 Denn darauf baut das Risiko der Unverständlichkeit ihre rettende Utopie: dass die Sprache, mit der wir unsere Lebensbedürfnisse bearbeiten, uns auf Gemeinplätze und Begriffe fixiert; sie in der Bilderwelt der Poesie aber noch an ihre kreatürliche Welterzeugungskraft anknüpft. Eine Rückkehr zur uranfänglichen Schöpfungsmacht des Wortes, zum demiurgischen Logos, zum ,Verbe‘, das selbst Mallarmé und Valéry noch beschworen, ist allerdings ausgeschlossen. Abstraktion, Fragmentation und Schwerverständlichkeit eröffnen zwar weite Spielräume des Bedeutenkönnens; über eine letzte Bedeutung des Lebens aber können sie nichts mehr mitteilen. Sie zeugen damit auf ihre Weise vom Verlust weltanschaulicher Letztbegründungen. Unmißverständlich etwa Francis Ponge: ,,je condamne donc a priori toute métaphysique“ (1999, S. 213). Früher hatte Lyrik zarte transzendente Interessen; jetzt ist sie nurmehr transitiv, indem sie den Leser als ihr freibleibendes Objekt an sich bindet. Ihr Angebot an ihn muss sich auf semantische Ökologie beschränken.

Wie schwer es ihm fällt, von der eingeführten, pragmatisch bewirtschafteten Sprache abzulassen, belegen die Besucherzahlen moderner lyrischer Reservate. Der Weg dorthin verlangt, sich vom Konsumenten zum Mit-Produzenten und Pionier des Textes zu wandeln. Dieser bietet ihm, wenn er gelungen ist, eine Konstellation an – in bestem Sinne des Begriffs: die Worte auf der Fläche eines Gedichtes gleichen Sternen, die erst in der imaginativen Begehung des Betrachters ein Sinn-Bild hervorrufen. Sofern dies an eine meditative Versenkung in sich selbst erinnert, wird daran der Unterschied zu einer ersten, romantisch gestifteten Moderne sichtbar. In Lamartines Méditations poétiques (1820) etwa ließ der Autor den Leser an den ,Herzensergießungen‘ seines lyrischen Ich teilhaben. Im 20. Jahrhundert ist es, in der Tendenz, der Leser, an den appelliert wird, die Worte mit einem – seinem – lyrischen Ich zu beseelen. Ein Rest an kontemplativer Hingabe allerdings bleibt erhalten: um in die andere Welt der fremdartigen, dunkel lockenden, metaphorisch blinkenden, eiligen Gästen jedoch hermetisch sich verschließenden Wunderkammern dieser Lyrik einzudringen, muss man ganz die Worte selber machen lassen. Sich den Korrespondenzen ihrer Zeichen hinzugeben, verlangt jedoch im Grunde die Bereitschaft zu semiotischem Fundamentalismus. Und hier findet auch eine Wissenschaft von der Literatur ihren textgemäßen Grund: statt den Zeichengebilden womöglich ideologisch auf die Beine zu helfen, käme es darauf an, ihr Beziehungsgeflecht aufzudecken, allemal Lesewege durch schwieriges Textgelände, dessen Einzelheiten einen gleichwohl vertraut anschauen, wie Baudelaire prognostiziert hatte. Was sie damit zu sagen haben, bleibt dem Betrachter anheim gestellt. Valéry hatte ihm mit einem berühmt gewordenen Wort die Richtung gewiesen:

Mes vers ont le sens qu’on leur prête.

Doch so sehr erst er erfüllt, was der Text vorgibt – ohne eine Disposition von dessen Seite liefe alle Wahrnehmung auf pures Zufallsgeschehen hinaus. Wohin dies führt, hat bereits Tristan Tzara in seinem Manifest „Pour faire un poème dadaiste“ karikiert (1975, 492). Selbst Abstraktion kann, wenn sie Kunstcharakter, Literarizität beansprucht, auf Fügung, Komposition deshalb nicht verzichten, und sei sie auch noch so unwirksam. Die große, prinzipielle Frage lautet dann: wie soll solche Kunst ihre Textur bilden? Ohne normativen Rückhalt in Poetiken der Tradition ist sie ganz auf eine immanente Ästhetik angewiesen. Worauf hätte sie sich noch konstitutiv beziehen können, wenn nicht auf die letzte, verbliebene Verheißung von etwas Objektivem: auf die Sprache selbst als objektalem Medium und kommunikativem Zeichensystem.30 In diesem Rückgang spiegelt sich die tiefe Skepsis des 20. Jahrhunderts gegenüber allen transzendenten Ausgriffen. Sprache sieht sich doppelt geerdet: als Zeichending betrachtet weiß sie nicht mehr als es sagt. Andererseits ist das, was für Wirklichkeit gehalten wird, unhintergehbar an ihre Bezeichnungen als Bedingung gebunden. Wenn auf das 20. Jahrhundert ein ,linguistic turn‘ zutrifft (Rorty: 1967), dann hatte ihn die lyrische Revolte der historischen Avantgarden (und die kubistische Malerei) de facto bereits längst vollzogen.31 Ihre zahllosen Manifeste spielen darauf an, ohne daraus schon eine Theorie zu machen. Wie Sprache als funktionierendes System zu begründen wäre – die Grundlagen wurden früh woanders formuliert, in der neu sich auffassenden Sprachwissenschaft – kaum zufällig im selben Zeitraum. Ihre Einsichten in die Sprache als Organismus vermögen zu erhellen, was Poeten eher intuitiv ausgeführt haben.

Zwei Entwürfe bieten sich an. Zum einen die Systemstudien Ferdinand de Saussures zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sein später Erfolg als Begründer des Strukturalismus beruht nicht zuletzt darin, dass sich daraus eine allgemeine – strukturale- Wissenschaftstheorie ableiten ließ. Dies wiederum lag an seinen methodisch gefassten Untersuchungsprinzipien. Ihm zufolge ergibt sich der Wert der sprachlichen Zeichen primär aus den Oppositionen – Dichotomien –, in denen sie stehen. Bedeutung stiften mithin ihre Relationen, nicht ihre Substanz. Umgekehrt gelten sie selbst dadurch als arbiträr, eben als Zeichen, weil sie von sich aus nichts Höheres oder Tieferes wissen können. Bereits hieran wird erkennbar, dass Saussure logisch, nach dem Ausschließlichkeitsprinzip vorgeht. Das kam zweifellos der sprachkritischen Wendung der Philosophie entgegen, erst recht einer digitalen Informationstheorie. Welchen Einfluss Saussures Auffassung der Sprache auf das Modernitätverständnis von Literatur hatte, lässt sich mit einiger Gewissheit erst im Strukturalismus seit dem Zweiten Weltkrieg nachweisen, vor allem als er die sprachliche Grundeinheit vom Satz auf den Text ausweitete. Generative Texttheorie, Textlinguistik, Tel Quel haben erkennbar die Erzählliteratur, namentlich im Umkreis des Nouveau Roman, aber auch die Lyrik strukturalistisch inspiriert (vgl. Beitrag Föcking).

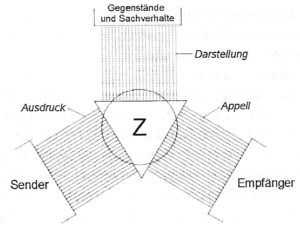

Mehr noch als mit Saussure und den Folgen lassen sich theoretische Umrisse einer modernistisch vorgehenden Lyrik des 20. Jahrhunderts mit der Sprachtheorie von Karl Bühler erschließen (Bühler: 1934), die er zeitgleich mit den Avantgarden seit 1918 entwickelt. Zum einen bestimmt er das sprachliche Zeichen drei- statt nur zweidimensional. Zum anderen begreift er es von seinem ,Sitz im Leben‘ her: es ist Werkzeug menschlicher Rede, eingelassen in eine Sprechsituation.32 Von daher übt es drei Funktionen aus (Bühler: 1934, S. 28).

Das Grundlegende, Weitreichende dieses Organon-Modells besteht darin, dass sich darin jahrhundertealte Dichtungsauffassungen neu, semiotisch, veranschlagen lassen. Wo der Ausdruck des ,Senders‘ dominiert, steht das Zeichen im Dienst eines Ich, „dessen Innerlichkeit es ausdrückt“, mithin seine subjektiven Interessen widerspiegelt. Wo es hingegen beschreibend, darstellend „Gegenstände und Sachverhalte“ in den Vordergrund rückt, spricht es gleichsam in der dritten Person, die das, was einem begegnet, objektivistisch, um seiner selbst willen ins Auge fasst. Wo das Zeichen sich hingegen erkennbar an den Empfänger, an ein Du richtet, geht es darum, Trennendes und Verbindendes, normatives Verhalten zur Sprache zu bringen. Was Bühler unausdrücklich vollzogen hat, effektiv aber überall durchscheint: sein dreifacher Zeichenbegriff ruht im Grunde auf drei anthropologischen Einstellungen auf, wie sie, im Prinzip, bereits Kant zur Grundlage seiner kopernikanischen Wende der Erkenntnistheorie gemacht hatte.33 Wo ich die Sprache ganz für mich einnehme, schlägt sich darin vor allem nieder, was mich – subjektiv – stark bewegt, Lust und Unlust, Neigung und Abneigung, anthropologisch das Wollen, das Begehrungsvermögen. Wo ich jedoch von meinen Beweggründen absehe, um – objektiv – auf anderes zu achten, gehe ich denkend, rational (auch mir selbst gegenüber) mit der Sprache um. Sie begibt sich dadurch unter den Einfluss des Erkenntnisvermögens. Wo ich mich aber an andere wende, geht es um Zwischenmenschliches, Verbindliches, Einvernehmliches, das dem Regime des Empfindungsvermögens untersteht.

Doch Ausdruck, Appell und Darstellung verfügen nicht nur über eine anthropologische Implikation. Häufig erläutert sich Bühler selbst mit literarischen Befunden. Heißt dies nicht: seinem semiotischen Zeichenmodell kommt eine elementare literarische Kompetenz zu? Seit die Nachahmungstheorie im Schwinden begriffen war, stand die Suche nach einem anderen Referenzmodell auf der Tagesordnung moderne Künste. Goethe hatte bereits in diese Richtung gewiesen.34 Statt normativer Gattungseinteilungen sprach er lieber von Naturformen der Poesie. Sie als episch, lyrisch und dramatisch zu bestimmen, hatte im Prinzip bereits die alte Schreibordnung nach Genera durch die moderne nach Diskursen abgelöst. Mit Bühler lässt sich schließlich begründen, dass diese Formen nicht eigentlich natürlich vorkommen. Vielmehr setzen sie die drei Dimensionen des sprachlichen Zeichens um: das epische, indem ein Er-Erzähler hinter die welthaltige Darstellung von Gegenständen und Sachverhalten zurücktritt; das dramatische, das in der (theatralischen) Wechselrede den appellativen Modus des Du aufnimmt und das Kommunikative der Sprache zur Aufführung bringt; das lyrische schließlich, in dem das Ich seine Subjektivität zum Ausdruck bringen kann.