teurer denn je

teurer den je-Innencover

Im Bärenfell am Arsch der Welt:

– Ostberliner Poeten und Musiker. –

über träumen splittern sterne /

wünsche fallen aus und ein /

und ich wünsch mir einen bruder /

der mir beisteht – ich bin kain //

in geschäften stehen schlangen /

von der strasse kommt das geld /

ich bin eine kaufhauspuppe /

der kein schaufenster gefällt //

unter menschen wohnen schatten /

jeder mensch ist ein versteck /

guter mond, du gehst so stille /

über meinen kopf hinweg

Leonhard Lorek: „jamais vú“

Das Berliner Dichter-Musiker-Duo Leonhard Lorek und Michael Dubach ist wieder einmal aufgetaucht. Vor Jahren waren sie im Berliner Prenzlauer Berg umtriebig. Dann verschwanden sie in Richtung Kreuzberg, ließen sich 1994 mit einer CD mit Max Goldt und Nino Sandow unter dem seltsamen Titel Musik wird niemals langsam hören, jetzt liegt eine neue Einspielung vor. Titel: „DEUT brauchen“ Der ganz alltägliche Wahnsinn wird besungen, wie die „abertausend kleine Dinge / ähneln sich fatal / werden Tropfen / werden Ringe / töten allemal“. Da gibt es einige Lieder, die sind stimmig und poetisch dicht; sie könnten Hits sein – gäbe es für so etwas ein Publikum. Ein solches Lied ist „Körperkontakt“, das Lorek nach einem Interview des russischen Nationalisten Schirinowski geschrieben hat (so steht es im Booklet):

Am Stinkestand in der Markthalle

liegen Kehlköpfe. Neben Kalbslefzen

und Labmagen riecht es so

wie Krieg im August, wo die späte Sonne

tagelang auf umgelegte Körper knallt…

Sehr lakonisch und bitter schlägt hier zu einer Musik, die fast tanzbar wäre, ein Text auf mich ein, den ich nur zu gern verdrängen würde. Streunende Hunde fressen in der Nähe die Leichen Erschossener, doch, so geht der Text weiter:

Jetzt heißt es ganz flach atmen –

einen Gang weiter

riecht es lecker nach Bäcker

Lorek und Dubach: Die Verweigerung. den Markt zu bedienen, erkenne ich wieder. Das ist zwar an sich noch keine Leistung – oder doch, konsequent ist es schon. Sie sitzen wohl noch immer zwischen allen Stühlen.

Ich bin bis heute über ein banausisches Verhältnis zur Musik nicht hinausgekommen. Immer, wenn ich gute Musik höre, weiß ich, daß es richtig war, daß ich irgendwann einmal die Gitarre weggelegt habe. Das folgende kann also nichts weiter sein als die subjektive Erinnerung eines Hörers.

Vor mir liegen, unter ihrer neuen CD, Berge von Texten und Noten, die ich nicht lesen kann, alle von Lorek und Dubach geschrieben, als sie noch Lorek und Zickert hießen. Lorek war Anfang der achtziger Jahre aus Brandenburg nach Berlin gekommen, Zickert aus Rostock, also waren sie beide echte Prenzlauer Berger, die in Weißensee wohnten.

Damals, Mitte der achtziger Jahre, begannen die beiden zusammenzuarbeiten. z.art hieß die erste Band, was so viel wie „Zickert-Art“ heißen sollte und sich schon in der komplizierten, etwas kopfigen Titelei von den damals im „Underground“ aufkommenden Bands unterschied. Denn im „Underground“ spielten beide; Leonhard Lorek, der Dichter und „Prenzlauer-Berg-Dissident“, und Michael „Fritz“ Zickert, der Musiker und Komponist. Aber sie spielten keinen Punk. Im Frühjahr 1985 gab es die ersten Auftritte der Band, ich erinnere mich vor allem an Loreks Nachdichtung von Arthur Rimbaud „Le coeur volé“, zu der Zickert eine sehr rhythmische Melodie gefunden hatte. Im Frühjahr ’85 muß es auch gewesen sein, als ich Lorek in die Sektion Germanistik der Humboldt-Universität eingeladen hatte, zu einer Art Studentenfest und ich den Text zum ersten Mal hörte:

DAS GEPRELLTE HERZ

mein herz kotzt über achterdeck

mein knastereingedrecktes herz

die meute lacht und ich verreck

mein herz kotzt über achterdeck

sie geben darauf einen dreck

saudumme witze ohne scherz

mein herz kotzt über achterdeck

mein knastereingedrecktes herz

geschwollne pimmel von muschkoten

und faule tricks sind schuld daran

ins steuer schnitten die idioten

geschwollne pimmel von muschkoten

o sagenhafte flutenboten

nehmt euch doch meines ekels an

geschwollne pimmel von muschkoten

und faule tricks sind schuld daran

wenn sie erst ihren priem ausspucken

beschißnes herz was tu ich dann

sie rülpsen wie besoffne tucken

wenn sie erst ihren priem ausspucken

mein magen wird im brechreiz zucken

mein herz du bist erbärmlich dran

wenn sie erst ihren priem ausspucken

beschißnes herz was tu ich dann

Wer nur die zarten Rimbaud-Nachdichtungen von Paul Zech (wenn überhaupt) kannte, war ziemlich geschockt von diesen Versen. Es ging in der Germanistik noch recht prüde zu.

Danach ging ich häufiger zu Konzerten von Zickert und Lorek, und nicht nur von ihnen.

Warum? Ich wollte diese Musik hören, mit genau diesen Texten, von denen ich wußte, daß sie mit mir zu tun hatten. Und natürlich gab es von all dieser Musik im „Underground“ keine Konserve, sie wurde nicht im Radio gespielt, es gab erst spät ein paar Tapes. Also mußte man sie sich schon live anhören, ganz archaisch, wie in den sogenannten „Frühen Gesellschaften“. Und weil sich das bei Zickert und Lorek immer so „halbfertig“ anhörte, nie perfekt (also „fertig“), und man auch, wenn man ein Lied schon kannte, nie wußte, wie es diesmal klingen würde, mußte man eben öfter hingehen.

Einerseits wollte ich damals Punk hören – das war das Abkotz-Bedürfnis über die DDR, wo man immer mehr das Gefühl hatte, zu ersticken. Andererseits gefiel mir, daß Lorek und Zickert etwas anderes versuchten, daß da Text und Musik wichtig blieben, nicht bloß Krawall und Pogo. Loreks Texte waren damals (und sind es noch heute – soweit ich sie kenne) ziemlich artifiziell. Man muß schon zwei- oder dreimal hinhören oder lesen, bis sie einem etwas sagen. Natürlich sind sie nicht alle gelungen, aber bei welchem Autor sind sie das schon? Und Zickerts Musik war oftmals so experimentell und so hochstrukturiert, daß man immer hörte, es ist nur eine Annäherung an das, was er will.

Als ich, um 1983, Leonhard Lorek, Egmont Hesse, Johannes Jansen, Flanzendörfer, Ulrich Zieger, Sascha Anderson, später Bert Papenfuß, Stefan Döring und Jan Faktor kennenlernte, waren sie alle „multimedial“ orientiert. Sie alle arbeiteten mit Malern und Fotografen an Siebdruck-Editionen und mit Musikern auf der Bühne. Das waren eben die einzig verfügbaren Möglichkeiten, Texte an die Öffentlichkeit zu bringen.

Lorek hatte 1983, zusammen mit Zickert und Frank Speckhals, in einem poetologischen Statement („Statement zum Flugversuch mit sonett tausendundeins“) geschrieben:

statisch ist der rahmen der öffentlichkeit. innerhalb dieses rahmens, sich die möglichkeit einer eigenen dynamik zu verschaffen, ist das ,ich‘ ein kommissarisches.

Diese Sätze, die übrigens zehn Jahre später Wolfgang Hilbig seinem Roman Ich als Motto voranstellte, waren Programm, nicht nur für Lorek und Zickert. Die Möglichkeit einer eigenen Dynamik innerhalb einer statischen Öffentlichkeit – und ein „kommissarisches“, also partisanenhaftes, hakenschlagendes, fluktuierendes Ich – beides bedingte sich wechselseitig.

Natürlich war ein „kommissarisches ich“ ein hochgespanntes Konzept für die meisten von uns, damals Anfang Zwanzigjährigen: mit mittelmäßiger Schulbildung, Welterfahrung vom Trampen in Bulgarien, Nietzsche unter der Bettdecke gelesen. Hybris gehörte dazu, aber diese Hybris war wohl notwendig. Wollte man sich nicht nach dem Bild der Heiligen Drei Affen verhalten, mußte eine Kommunikation her, ein Aufbrechen der verordneten Stummheit, die hauptsächlich im Nachplappern bestand. Je stärker sich der DDR-offizielle Mediendiskurs von der Realität verabschiedete, je sinnloser die Sprache der Funktionäre wurde, desto schwerer (manchmal auch düsterer und hermetischer oder gar verstiegener) wurden die Worte der Dichter. Generell wurde den poetischen (Gegen-)Worten enorm viel zugetraut, wie Beschwörungsformeln wurden sie ausgetauscht, um dieses ummauerte Stück Elend irgendwie zu transzendieren. Wenigstens wie Lorek mit einem

sonntagsattentat: ich habe nicht mehr als andre verloren

heute ist sonntag und ich bin allein

die tauben fallen von himmel wie schnee

durch dachfensterscheiben bricht sonne ein

in die trommelfabrik

die sonne legt schmale fensterkreuzschatten

selbst flaggen auf halbmast stören nicht mehr

der himmel läßt seine sonntage sein

dazwischen kommen die tauben daher

(…) im lichtraster regt sich gefallener staub

die tauben haben den dachstuhl bewohnt

ich habe hier ganz und gar nichts verloren

ich wohne woanders

und bin geschont

(…)

Chanson, Couplet, Lied, Song, Pop-Musik – musikalisch agierten Lorek und Zickert schon damals zwischen den Begriffen und Einordnungsmustern. Relativ früh schon war klar, daß sie mit ihrem Anspruch nicht so sehr Bestätigung der gefrusteten Lebenspraxis wollten, auch nicht der „Szene“, sondern eher ein Kunst-Destillat aus verschiedenen Traditionen und ihrer Gegenwart zu keltern suchten. Auch wenn sie damit sich und die Hörer manchmal überforderten.

Die Band z.art spielte, so jedenfalls meine Erinnerung, immer am Rande ihrer Möglichkeiten, wurde nie richtig souverän. Trotz einiger gelungener Titel blieben sie wohl am Ende eine Band, die ihr Maß nicht finden konnte, die die Inflation ihrer Wünsche und Ansprüche nicht mit ihren Möglichkeiten zur Deckung brachte.

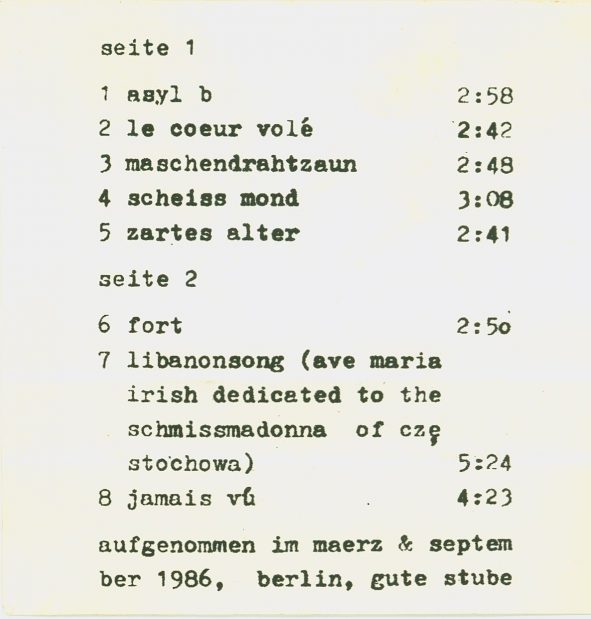

1986 war durch einige Umbesetzungen aus z.art die Band teurer denn je hervorgegangen; der Name – ein ironischer Reflex auf die Tatsache, daß sie mit ihrer Musik niemals – nicht mal, wenn es eine normale Öffentlichkeit gegeben hätte – Geld verdienen würden? Dennoch war das Projekt professioneller aufgezogen. Zickert hatte seinen Gesang verbessert, die Arrangements wurden komplexer, man holte sich Gäste: Christoph Tannert sang mit seiner ausgebildeten Stimme, und mit Jörg Beilfuß hatte die Band einen begnadeten Schlagzeuger. Die Musik war rockig, aber nicht simpel, kraftvoll, und manchmal ein wenig punk-oriertiert. Das Lied „asyl b“ eröffnete die Konzerte der Band:

ich bin der fliegende hollaender

der unbenutzte pariser verschenkt

der inoffizier & die randfigur

der zigeunerbarone in roemern ertraenkt

& ich bin ein verzicht

fuer dich

ich bin der schimmelnde reiter

der kindheitsmuster ins herz tätowiert

& ich les eine totenreklame

fuer den wanderer der nach spa marschiert

& ich hab ein gedicht

fuer mich

ich bin eine blutende haemorrhoide

im baerenfell am arsch der welt

wo pfennigweise kindergreise

sterben eh der groschen faellt

& ich hab ein gesicht

und brauch es nicht

Bei diesem und anderen Songs konnte Zickert seine Qualitäten als Arrangeur aufblitzen lassen. Hier drehte sich etwas in den Kopf hinein, das richtig wehtat; und gerade deshalb gut tat. Einige Songs, und hier lag die Schwäche der Band, waren allerdings immernoch „überarrangiert“. Zickert steckte offenbar so voller musikalischer Ideen, daß er ihnen oft nicht genügend Zeit ließ, sich zu entfalten und sie zu schnell mit anderen Ideen konterte.

1987 gründeten Lorek (Stimme) und Zickert (Gitarre) mit Bert Wrede (Gitarre) und Ulf Wrede (Keyboards) die Band fett und Ende ’87 parallel la deutsche vita mit Fritz Zickert und Ulf Wrede, sozusagen die Kammerbesetzung für die gemeinsamen Songs. fett trat mit dem Programm „beutezug“ auf, für das Micha Brendel aus Dresden ein Plakat gestaltete. In dem Sprech-Text „spaeter“, den fett vortrug, hatte Lorek benannt, worum es ihm ging: um „kommunikatives ueberleben“ und um „intensives leben“. Das hört sich von heute aus reichlich pathetisch an, aber es war auch eine Minimalforderung.

fett war musikalisch manchmal eine ziemliche Zumutung, die Band konnte die selbst vorgegebene Spannung nicht halten, es entstanden seltsame Löcher, in denen der Hörer ratlos saß. Es gibt, glaube ich, zum Glück wenig Tonaufzeichnungen dieser Band. Wichtiger war wohl das multimediale Projekt: das Plakat von Brendel und ein kleines, selbstgebundenes Büchlein von Lorek: fett-brevier, mit Texten, Noten und einigen Aquarell-Zeichnungen, das er Anfang 1987 herstellte.

Ganz im Gegensatz zu fett war la deutsche vita wiederum ein in erster Linie musikalisches Projekt: hier mischte Zickert die Lorek-Texte mit alten Filmmusiken und Schlagern wie „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“ oder „Merci mon ami“; jetzt mußte sich erweisen, ob die Kurt-Weill- und Friedrich-Hollaender-Tradition zu produktivieren war. Und sie war es; Musik, Texte und Dramaturgie kamen in Einklang. La deutsche vita hatte, das war ja im Bandnamen mit ausgesagt, eine schräge Affinität zum deutschen Schlager, dessen Kitschpotentiale sie herauskitzelten, um sie – genüßlich musikalisch – zu sezieren.

Es war nun nicht mehr nur der „hohe Ton“, die bedeutsame Geste, die aus den Texten tönten, sondern sehr viel Alltag. Auch Loreks Texte wurden – im besten Sinne – poetischer, weniger inhaltsüberlastet und verkrampft auf ein Signal der Unzufriedenheit hin angelegt. Beispiele dafür sind die noch heute gut hörbaren Songs „riff lied“ oder „maschendrahtzaun“. Lorek hatte, vor allem durch raffinierte Wiederholungsstrukturen, die Techniken des Song-Schreibens perfektioniert. Und ein Lied wie „libanonsong“ über die christlichen Milizen in Beirut, die von der Mutter Gottes ihren Segen zum Töten erflehen, war, weil es den Blick über den ostdeutschen Tellerrand hinauswagte, damals eine Seltenheit in der Musik in der nichtoffiziellen Szene.

(…)

Peter Böthig, in Ronald Galenza und Heinz Havemeister (Hrsg.): Wir wollen immer artig sein… – Punk, New Wave, HipHop, Independent-Szene in der DDR 1980–1990, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999

Als der Westen in den Osten kam

und der Osten wegging. Und, aber, oder, auch:

Musik wird niemals langsam

– Ein Stresstext. –

Es ist schon eine lange, lange Weile her, dass ich – in Berlin, in Kreuzberg, dem alten, weitgehend stillgelegten Szeneepizentrum West – am Kottbusser Tor in einer Kneipe stand, wo Professor M Biere trank, während er mir erzählte, wie das so war im Osten, damals, im Szene-Osten.

Die Ostzonenszene zerlegte Professor M, ein gebürtiger Niedersachse, am Tresen in lauter Einzelteile und wollte an diesem Abend mit dem Auseinandernehmen überhaupt nicht mehr aufhören. Ach, manchmal bin ich ein geduldiger Mensch. Gebürtige Mecklenburger, Thüringerinnen, eingeborene Ostberliner auch, geben, in unterschiedlicher Ausführlichkeit, ebenfalls gern zu Protokoll, wie das damals alles so war im Osten. Manche beanspruchen dabei gar die Deutungshoheit über das Geschehen dieser Zeit für sich allein. Wenn Befangene losplaudern, geht’s olympisch zu, zuweilen.

Was das profan Sportliche anbelangt, bin ich kein durch und durch sportlicher Typ. Und so möchte ich hier lediglich festhalten, was sich in meinen Erinnerungen abspielt, wenn ich es darauf anlege, Umstände zu skizzieren, die dazu geführt haben, dass ein winziges Label aus Schleswig-Holstein im Herbst 1994 ein Album auf den Markt bringt, welches, ohne dass die Prenzlbergszene der 1980er in Westberlin wahrgenommen worden wäre, ganz bestimmt nicht hätte zustande kommen können, um bei dieser Gelegenheit Ost-West-Begegnungen in den Nischen der künstlerischen Subkulturen der späten Mauerära auszuleuchten und, ein wenig zumindest, anekdotisch zu bebildern.

Viel mehr will ich an dieser Stelle nicht leisten, nicht schreiben, erzählen, was wiederum wenig mit Bescheidenheit – einer Tugend, die, wie ich vermute, mir nicht einmal alle meine Freunde zu attestieren bereit wären – zu tun hat, aber eben auch.

Zuallererst jedoch: In diesem Text gehts subjektiv zu, über lange Strecken. Aber eben nicht nur. Nun denn:

Im Oktober 1994 schreibt Thomas Groß in der Zeit1

Schön ungemütlich hat man es sich gemacht in den Ruinen des postchristlichen Kunstliedes… „Musik wird niemals langsam“2 ist nicht Satire, Revue oder Parodie, sondern rasende Romantik: der Versuch einer deutschen Soulplatte.

Einen Monat zuvor hieß es in der taz3 bei Anke Westphal

Hier scheitern zwar nicht die Beschreibungs-, beinahe aber die Interpretationsversuche. In der Bibel heißt dieses luzide Schweben zwischen Versteinern und Erwachen erkennen, eine Epiphanie im Augenblick und in diesem Falle der Unbarmherzigkeit des bösen Blicks zu danken. Dubach, Sandow und Goldt tappen wie Sensenmänner in italienischem Zwirn durch eine Gegenwart, die plötzlich die vertraute Fremde ist. Es ist, als könne das Haupt der Gorgo singen.

Kurzum: Auf Piet Manns’ Label FünfUndVierzig in Labenz erschien damals ein Album, das zu den wohl ungewöhnlichsten der deutschen Pop-Geschichte gerechnet werden darf. Ein irritierendes Kunststückchen. In der Düsseldorfer Terz4, Zeitschrift für Politik und Kultur, mündete eine Rezension in dem Fazit: Diese Musik hat vorübergehend keinen Namen.

Acht Jahre zuvor hatten wir – Michael Dubach, der damals noch Michael Zickert, gelegentlich Fritz Zickert oder auch M.F. Zickert hieß und ich, gemeinsam mit Ulf Wrede – la deutsche vita5 ans Licht der Welt bugsiert. Sowohl Herr Zickert wie auch ich saßen zu dieser Zeit schon eine Weile auf gepackten Koffern. Wir wohnten quasi auf der Mauer; physisch, präziser: physikalisch noch im Osten, wobei wir jedoch mental und auch emotional nur noch wenig an diesem beteiligt waren. Ein Umstand, der als Erscheinung anfangs viel Freiheit mit sich brachte, als Zustand jedoch langweilte im Laufe der Zeit, weil: Die Verdammnis zur Teilnahmslosigkeit diktierte unseren Alltag.

Dass unsere beiden Ausreiseanträge nicht gleichzeitig bewilligt werden würden, hatten wir erwartet. Wenn aber zunächst nur einer von uns beiden in den Westen gelangt wäre, gedurft hätte, sollte es für den im Osten festgehaltenen künstlerisch dennoch weitergehen können, eine Weile zumindest, hatten wir uns überlegt. Konkret: Wäre ich zuerst weg gewesen, hätte ich vom Westen her aufwandslos Texte in den Osten schicken können, die Herr Zickert dann kompositorisch hätte verwerten können. fett6 – als Band, als Kunstkonstrukt – war ohne mich live an sich nicht vorstellbar und teurer denn je7 wegen der Fluktuation in der Bandbesetzung – Zickert und ich waren ja nur zwei von vielen, die aus dem Osten wegwollten – ein recht instabiles, störanfälliges Gebilde. Schwer zu handhaben. Vor diesem Hintergrund hatten wir also la deutsche vita entwickelt, laut Peter Böthig, der Namensgeber für dieses Projekt war, „die Kammerbesetzung für die gemeinsamen Songs von Lorek und Zickert“.8 Im Format praktisch, handlich und sehr mobil. Zwei Musiker, zwei Instrumente – Ulfs Korg Poly 800 und die E-Gitarre von Michael – sowie anderthalb Stimmen. Das wars. Mehr brauchte es nicht. Jedes einzelne bei la deutsche vita vorgetragene Stück, vor allem jedes von denen, die das Publikum in den Interpretationen unserer Bands kannte, war auf Diät gesetzt worden und somit in kaum mehr als seiner musikalischen Substanz präsent. Bei teurer denn je sind wir zumeist, noch weitaus mehr als bei fett, von Zickerts Klavier-Vorlagen ausgegangen und haben diese dann gemeinsam während der Proben für den Bandgebrauch ausstaffiert. Insofern war das für die la deutsche vita-Auftritte erforderliche Reduktionsprocedere an den Arrangements recht unkompliziert zu bewältigen. Die Stücke wurden praktisch nur wieder entkleidet, in den Zustand der, wenn man so will, Unschuld zurückversetzt und in diesem dann aufgeführt. Mit la deutsche vita hatten wir uns eingerichtet im Vorübergehenden, im Vorübergehen, so gut wir es eben konnten und damit auch – faktisch nebenbei – dem Erscheinungsbild unserer Musik die Portion temporaler Nichtverortung beschert, die jede Kunst braucht, über den Moment ihres Entstehens hinaus zumutbar zu sein. Späterhin stellte sich genau das als eine wesentliche und vor allem praktische Voraussetzung für das Zustandekommen des gemeinsamen Albums von Michael Dubach, Nino Sandow und Max Goldt heraus.

Ich selbst war innerhalb der ostdeutschen Subkultur schon vor der Arbeit mit den Musikern kein Unbekannter mehr; ich war der Dichter. Erst waren da die Dichter, die die Szene ausmachten, danach kamen die Musiker, die den Dichtern den Rang abliefen, was die Zuwendung des Publikums anbelangte. Sie stahlen uns die Show. Dichterinnen, ebenso wie Musikerinnen, waren nur wenige dabei.

Zur Erweiterung der Reichweite unser aller literarischen, künstlerischen Schaffens trug damals das, laut Gerhard Wolf, „Zentralorgan der Dichter vom Prenzlauer Berg“9 namens Schaden bei, und zwar erheblich. Schaden-Erfinder war ich, die Schaden-Macher waren Egmont Hesse und ich, anfangs unter redaktioneller Anteilnahme von Dichtern, die etwas jünger waren als wir beide; Johannes Jansen gehörte dazu, ebenso wie Frank Lanzendörfer alias Flanzendörfer und Ulrich Zieger, späterhin kamen noch der Literaturwissenschaftler Peter Böthig, der Kunstwissenschaftler Christoph Tannert und, der auch!, Sascha Anderson hinzu. Beim Schaden war Neugier Programm. Zum Programm dieses, im weiten Sinne, Magazins gehörte es, über den Tellerrand der Prenzlbergwelt hinauszuschauen, sich umzusehen nach Anderem, das neu war. So brachten wir auch Texte von Autorinnen und Autoren, die außerhalb unserer Echokammern etwas anstellten, im Heft unter, wie beispielsweise die der Rumäniendeutschen Herta Müller und Richard Wagner, oder der Österreicherin Maria Anastasia Druckenthaner.

In etwa zur selben Zeit, in der die Gedichte von Maria A. Druckenthaner im Schaden veröffentlicht wurden, verlegte die Dichterin ihren Wohnsitz von Wien nach Berlin, nach Westberlin. Sie bezog Quartier in der Lindenstraße, in einem Gebäude gegenüber vom Springerhaus, ein Stockwerk unter der Wohnung von Marianne Enzensberger, keine 300 Meter Mauerlänge vom Checkpoint Charlie entfernt. Womit sich, retrospektiv betrachtet, die zweite Voraussetzung für das Zustandekommen des Musik wird niemals langsam-Albums eingestellt hatte. Die Sängerin Marianne Enzensberger, befreundet mit Marianne Rosenberg, verheiratet mit Ulrich Enzensberger; dieser: ein K1-Veteran, und somit per se Held meiner frühen Jugend, spielte damals gemeinsam mit Gerd Pasemann in einer Band. Maria Druckenthaner machte ihre Kreuzberger Nachbarin auf die Ost-Szene neugierig und nach und nach saßen sie dann alle bei uns am Frühstückstisch in Weißensee. Außer Gerd Pasemann, Ulrich Enzensberger, Marianne Enzensberger und Marianne Rosenberg auch hin und wieder Will Roper, der Monty Python und Foyer des Arts abgemischt hatte. Oder Funky, der Trommler von Ton Steine Scherben, oder Gerrit Meijer, der Gitarrist von PVC. Daraufhin lief auch mal Musik von uns bei Radio 100, dem linksalternativen Hörfunksender Westberlins.

Und auch Max Goldt tauchte auf, in Ostberlin. Goldt kam nicht im Tross, sondern allein. Durch Max Goldt wurde, Jahre später, das Musik wird niemals langsam-Album überhaupt erst möglich, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wir hatten zuvor Gerd Pasemann, der den kompositorischen Part bei Foyer des Arts besorgte, gebeten, Herrn Goldt doch mal zu uns in den Osten rüberzuschicken. Und siehe da: Goldt kam, mehrmals, oft, ziemlich oft sogar. Schon im Sommer 1987 hat nicht nur Maria Druckenthaner auf mein Betreiben hin in Ostberlin gelesen, sondern ebenfalls Max Goldt. Und das nicht offiziell, mit dem dafür erforderlichen institutionellen Segen, sondern in einem der damals szeneüblichen Wohnungs- resp. Atelier- oder Galerieformate; konkret: in der Wohnungsgalerie von Jörg Deloch. Solcherlei Lesungen zu ermöglichen, brauchte es damals keines besonderen Aufwandes, keinerlei Geschicklichkeit. Anders verhielt es sich jedoch mit Konzerten. Eines davon gaben wir – fett und teurer denn je – gemeinsam mit Unlimited Systems, der Kapelle von Pasemann und Enzensberger, im Herbst 1987 unter recht kuriosen Umständen, was den Ort und den Zeitpunkt des Geschehens betraf.

Am 7. September 1987 hatte nämlich Helmut Kohl für Erich Honecker auf dem Flughafen Köln-Bonn den roten Teppich ausrollen lassen. Tags darauf eröffnete Marianne Rosenberg in ihrer Eigenschaft als Support Act de luxe unser Konzert im Evangelischen Krankenhaus Herzberge in Berlin-Lichtenberg mit dem Dinah Washington-Evergreen „What a Difference a Day Makes“. Der Auftritt fand statt in einem Speisesaal des Hospitals. Eingefädelt hatte das Ganze der damalige Chefkoch des Hauses, Benn Buchhart. Konspiration konnte einen ganz eigenen Charme entfalten im künstlerischen Underground Ostberlins. Es hat mich späterhin erstaunt, über diesen bemerkenswerten Abend nichts in meinen Stasi-Akten zu finden, zumindest nicht in den mir bisher bekannten.

Ein anderes Gemeinschaftskonzert kam in einem Laden in der Langhansstraße – unser Ex-Kommunarden-Besuch aus dem Westen war jedes Mal aufs Neue erfreut, eine Langhansstraße überqueren zu dürfen – in Weißensee zustande. Dort traten teurer denn je gemeinsam mit Foyer des Arts auf.

Dass sich an diesem Abend in der Langhansstraße etwas Ungewöhnliches ereignen sollte, hatte sich rumgesprochen, zuvor, bis hin zu den Ostberliner Behörden. Und so trat, als Foyer des Arts, konkret: Max Goldt und Gerd Pasemann, begleitet von den Musikern von teurer denn je, in einem rappelvollen Saal leibhaftig auf der Bühne standen, Frau Oberleutnant in Netzstrümpfen zu Will Roper, der das Konzert tontechnisch betreute, ans Mischpult und forderte ihn auf, die Technik runterzufahren. Mr. Roper, unwirsch:

Can’t you see I’m working? Go away.

Eine Reaktion, die für eine Gehorsam gewohnte ostdeutsche Sicherheitskraft irritierend gewesen sein muss. Ob sich das dort wirklich so zugetragen hat, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, ich war zu diesem Zeitpunkt bereits im Westen, und musste deshalb in diesen Teil des Textes einiges mehr an Zeit investieren als ursprünglich von mir vorgesehen. Für den Aufwand wurde ich allerdings entschädigt, denn die Recherche als solche entwickelte sich zu einer recht heiteren Angelegenheit, vor allem, weil: Alle beteiligten Musiker erinnern sich an dieses Konzert anders. Übereinstimmungen, die alle gelten lassen, ergeben sich lediglich in dreierlei Hinsicht; zum einen in Bezug auf die Auswahl der Foyer des Arts-Stücke, die gespielt wurden, zum anderen darin, dass die Polizei im Konzertsaal auftauchte, woraufhin die Band aufgefordert worden war, den Auftritt abzubrechen, und zu guter Letzt eben auch darin, dass – laut Bert Wrede und Michael Dubach: nach einem kurzem Blickkontakt zwischen den beiden – sich die Musiker nicht davon abhalten ließen, weiterzumachen. Mehr Rückschaukonsens gibt die Recherche nicht her. Abseits dessen, gehen die Narrative verschiedene Wege. Ulf Wrede beispielsweise ist sich sicher, dass mitten im Foyer des Arts-Stück „Penis Vagina“ eine zentrale Sicherung rausgedreht, abgeschaltet worden sei, was Dunkelheit und kurzzeitige Stille zur Folge hatte; ein Vorgang, den Norbert Grandl und die anderen Musiker nicht vorbehaltlos bestätigen wollen. Dass die Polizei ein Konzert einfach mal so abbrach, den Strom abstellte, kam hin und wieder vor im Osten. Es muss aber keinesfalls an diesem Abend so geschehen sein. Wie schon erwähnt: Es herrscht in diesem Zusammenhang ein ziemliches Erinnerungswirrwarr. Darum habe ich auch noch im damaligen Publikum nach dem Ablauf der Ereignisse gefragt. Aber: die Uneindeutigkeit der Erinnerungen hat auch dort Bestand. Nicht einmal die Jahreszeit wusste jemand mit Sicherheit zu bestimmen. Außer: die taz. Die Tageszeitung hat nämlich ein Gedächtnis,10 ein verlässliches, ein Archiv, online. Darin kann, wer will, nachlesen, dass das Konzert in der Langhansstraße am 27. März 1988 stattgefunden hat.

Apropos Erinnerungen: Das von mir nachdrücklich strapazierte Erinnerungsvermögen eines halben Dutzends an Musikern sowie einer ebenso großen Anzahl von Konzertgästen lässt nur bedingt einen verlässlichen Rückschluss auf den Ablauf von Ereignissen zu, die, von jetzt aus betrachtet, knapp ein Drittel Jahrhundert zurückliegen. Anders als Berufskollegen, die die Deutungshoheit über ein ganzes Segment einer Periode deutscher Kulturgeschichte für sich allein reklamieren oder der Ansicht sind, mit dem Verweis auf ihren Veteranenstatus, will heißen: ihre oft nicht einmal tagebuchgestützte Gedächtnisleistung, über diese Zeit komplex Auskunft geben zu können – ein Blick in die Glaskugel gilt manchenorts auch als aufschlussreich – möchte ich festhalten: Ich will niemandem, im Besonderen nicht Professor M, absprechen, Auskunft geben zu können, zumal Herr M Voraussetzungen für Glaubwürdigkeit mitbringt: Immerhin gehört er zu den wenigen Musikern aus der Westzone, die mit der eigenen, in seinem Fall gar nicht unwichtigen, Kapelle, das Abenteuer Ostbesuch als Arbeitsbesuch zu Mauerzeiten eingegangen sind.

An dieser Stelle scheint es mir allerdings angebracht darauf hinzuweisen, dass es ganz und gar nicht meine Absicht ist, mit dem Aufzählen unterhaltsamer Anekdoten den Eindruck zu erwecken, in den fortgeschrittenen 1980ern hätten unentwegt Musikerinnen und Musiker aus dem Westen in der Stadt im Osten mitgemischt. Praktisch war es nämlich völlig anders: Es war kaum jemand aus Westberlin resp. Westdeutschland an der Szene im Osten interessiert.

Woanders, in den USA, selbst in Schweden oder Österreich, schien das Interesse am Ostgeschehen ein klein wenig größer; warum auch immer. Womöglich hat die Sonne, sich dem Horizont aus sicherer Entfernung zuneigend, die Mauer exotisierend illuminiert. Abstand macht schon was her. Eine Mauer hatten sie in Linz schließlich nicht. Ein Pfund, mit dem wir damals nicht zu wuchern wussten. Und dennoch: Im Herbst 1987 sind in Linz, auf Wolfgang Dorningers Kassettenlabel die ind. mehrere Titel von fett veröffentlicht11 worden. Auf Kompilationen eines Labels vertreten zu sein, bei dem Bands wie The Legendary Pink Dots oder The Cassandra Complex ihre Stücke laufen ließen, tat unserem Ego gut. Durchaus.

Doch zurück zu den Ereignissen in der Langhansstraße. Ich war ja, wie erwähnt, nicht mehr im Osten, wozu mir, unwissentlich zwar, jedoch nicht unerheblich auch eine Westberliner Kapelle verholfen hatte.

Wolfgang Müller listet in seinem Buch über die Westberliner Subkultur dieser Zeit die Namen12 von lediglich zehn Bands auf, die abseits der FDJ-Öffentlichkeit im Osten aufgetreten sind. Dazu gehören u.a. Françoise Cactus’ Band Lolitas, Element of Crime, Die Toten Hosen und Die Tödliche Doris. Bei der Tödlichen Doris damals mit von der Partie war, neben Müller selbst, auch der Künstler Marc Brandenburg. Und der kann sich erinnern, dass Elke Kruse, besser bekannt unter ihrem Pseudonym Käthe Kruse, die für den Auftritt als lebende Leiche der Tödlichen Doris benötigten Tonbänder in ihren Dreadlocks durch den Checkpoint geschmuggelt hatte. Ach ja: Aufregend ging’s zu im innerstädtischen Grenzverkehr. Das dürfte es dann beinahe aber auch schon gewesen sein, was die Liste von Ostinteressierten im Westen angeht. Warum hätte der Osten Leute aus dem Westen auch interessieren sollen? Auftrittsmöglichkeiten gab es im Osten an sich keine, außer in Gotteshäusern, oder, wenn man es einzurichten wusste, in Hospitalpersonalkantinen. Geld gab es auch keines zu verdienen, nicht einmal die Ost-Mark. Illegale Auftritte konnten ja nicht offiziell bezahlt werden. Label gab’s keine, Ärger dafür aber reichlich, zumindest zu erwarten. Und was das Interesse an den Leuten anging, den Musikerinnen, Musikern auf der nichtbemalten Seite der Mauer: Von den Ost-Bands war im Westen keine bekannt. Woher denn auch? Musik, die in radiotauglicher Qualität auf Tonträgern festgehalten worden wäre, gab es nämlich auch nicht. Wir selbst wurden mehrmals von Bea Nothnagel besucht, die damals bei Radio 100 moderierte. Max Goldt allerdings kann sich auch daran erinnern, dass er etwa zwei Tage vor dem Langhansstraßenkonzert die von mir damals sehr geschätzte SFBeat-Moderatorin Christine Heise im Westberliner Pinguin-Club gefragt hatte, ob sie ein Interesse daran habe dabei zu sein, wenn eine Westberliner Band mit Ostberliner Musikern einen illegalen Auftritt in Weißensee absolviert, woraufhin Frau Heise ihm recht schroff entgegnete, dass sie das nicht im Geringsten interessieren würde. Verwunderlich ist das nicht. Die aufregenden Acts gabs damals vor allem im Loft oder nebenan im Metropol am Nollendorfplatz zu sehen. Westberlin. Für jemanden, der auf der Insel der Jugend in Treptow auf der Bühne stand, interessierten sich hingegen, bestenfalls! noch, die sehr jungen und neugierigen Leute von Radio 100. Und: Monika Döring. Monika Döring, die Betreiberin des Loft, die Grande Dame der Westberliner Independentszene. Die Frau, die ihren Laden berühmt gemacht hatte, weil sie dort die wenig bekannten, dafür aber umso spannenderen Bands auftreten ließ. Die Frau, die ins Risiko ging, hatte Max Goldt vor Konzertbeginn einen gehörigen Schrecken eingejagt, als sie draußen auf dem Langhansstraßentrottoir aus der Schlange der nach Tickets Anstehenden heraus auf ihn zugestürmt kam und schon von Weitem „Max!“ rief. „Max! Ich bin extra deinetwegen hergekommen.“ Selbst an diese an sich spektakuläre Begegnung können sich nicht alle damals Anwesenden erinnern. Ebenso wenig daran, dass Frau Enzensberger und Frau Rosenberg, die dem Auftritt als Gäste beigewohnt haben sollen, den Konzertraum beim Eintreffen der Polizei durch ein Fenster der Damentoilette verließen. Schriftlich oder gar mit Bildern belegt ist das nirgendwo. Ganz anders verhält es sich mit der Dokumentation eines Auftritts von Element of Crime wenige Monate zuvor. Ich war bei dem Auftritt in der Prenzlberger Zionskirche sogar zugegen; es schrieben auch etliche Zeitungen darüber, u.a. das FDJ-Blatt Junge Welt. Genauer: Die Junge Welt kommentierte nicht das Konzert der Band aus dem Westen, sondern die Begleiterscheinungen dieses Auftritts mit einem Beitrag ihres Chefredakteurs.

Zu diesem Zionskirchenkonzert musste ich damals allein aufbrechen, weil ich niemanden hatte überreden können, mich zu begleiten. Und ich blieb auch nicht lange dort. Zum einen war die Akustik im Kirchenschiff angsteinflößend und zum anderen hatten all meine abwesenden Freundinnen und Freunde Recht behalten, was die Gründe für ihr Fortbleiben anbelangte. Wieder draußen war ich heilfroh, das Gotteshaus unbeschadet verlassen zu haben. Mehrere hundert andere Menschen waren da weitaus weniger empfindlich als ich und blieben; was für sie noch am selben Abend üble Folgen nach sich ziehen sollte.

Auf dem Heimweg wurde ich dann, selbst für Ostverhältnisse ungewöhnlich oft, von Polizisten kontrolliert. Immer wenn ich in die Straßenbahn einsteigen wollte, kamen Uniformierte auf mich zu und fragten mich nach dem Personalausweis. Ich konnte nicht rein, in die Bahn, bin dann etliche Stationen weitergelaufen, immer die Schienen entlang, immer im Fahrplanrhythmus, bis wieder eine irgendwo hielt und diese begleitend auch ein Fahrzeug voller Polizisten, die ausstiegen und mich beim Versuch in die Bahn einzusteigen aufs Neue aufforderten, meinen Ausweis vorzuzeigen. So habe ich dann die gesamte Strecke vom Prenzlauer Berg bis hin zu meiner Wohnung in Weißensee zu Fuß zurückgelegt, an diesem Herbstabend. Tags darauf erfuhr ich den Grund für die Vielzahl der, aus meiner Sicht schikanösen, Kontrollen. In die Zionskirche waren nach Abschluss des Konzertes etwa drei Dutzend Skinheads, Neonazis, einmarschiert. „We Shall Overcome“ singend, laut Augenzeugen. Und dann – dann haben sie auf die Leute in der Kirche eingeprügelt. Die Skins wurden zuvor von der Polizei nicht daran gehindert, das Kirchengelände in geschlossener Formation zu betreten. Einen solchen Überfall offen Rechtsradikaler hatte es in der sich ihrer antifaschistischen Tradition rühmenden DDR bis dahin nirgendwo gegeben.

In der Jungen Welt13 setzte Hans-Dieter Schütt, damals Chef des Blattes, sowohl die Teilnehmerinnen einer Mahnwache an der Zionskirche, die im November 1987 gegen die Verhaftungen von Mitgliedern der Umwelt-Bibliothek protestiert hatten, wie auch die Protagonisten der subkulturellen Literaturszene, zu denen ich gehörte, mit diesen Neonazis gleich. Kirchlicherseits, hieß es, zog man daraufhin in Erwägung, die Junge Welt wegen Beleidigung und Verleumdung juristisch zu belangen. Ich hörte davon im Radio und dachte mir: Was die Kirche kann, können wir auch. Ich setzte einen Brief an die Redaktion der Jungen Welt auf, der deutlich machen sollte, dass die von Schütt gemeinten Autorinnen und Autoren es nicht hinnehmen würden, mit Neonazis gleichgesetzt zu werden. Den Entwurf dieses Briefes besprach ich mit Johannes Jansen und Peter Böthig. Beide gingen am 7. Januar 1988 daran, unter die zwischen uns abgestimmte Endfassung die Unterschriften von Leuten aus dem Schaden-Umfeld einzuholen. Dreizehn kamen in der Kürze der Zeit zusammen, wohl wissend, dass es beim Einsammeln selbiger nicht sonderlich klug sein würde, meinen Anteil an der Aktion offenherzig zu erwähnen. Den Mobbingapparat der Prenzlauer Berg-Szene in Betrieb zu nehmen war nicht Sinn und Zweck des Unterfangens. Und so stand meine Unterschrift auch nicht als erste auf der Liste.

Als am 14. Januar 1988, kurz vor Ablauf der unsererseits der Jungen Welt eingeräumten Frist zur Veröffentlichung des Briefes, sieben der Unterzeichner in Jansens Pankower Wohnung beieinandersaßen, um zu beratschlagen, wie weiterhin in der Sache zu verfahren sei, fiel im Kreis der Anwesenden Rainer Schedlinski mit allerlei seltsamen Wortmeldungen auf. Tenor: Mit einer solchen Aktion würden wir Gorbatschow in den Rücken fallen, Kalten Krieg betreiben etc. pp. Rainer Schedlinski, selbst nach Jansen, Böthig und Papenfuß an vierter Stelle Unterzeichner des Briefes, redete dabei wie einer, der Bescheid weiß, der über ein Wissen um Zusammenhänge verfügt, die sich uns, also den übrigen Anwesenden, zu seinem Erstaunen noch nicht erschlossen hätten. In den Akten der Hauptabteilung XX./9 der Staatssicherheit liest sich das, in der Zusammenfassung durch Schedlinskis Führungsoffizier, im mich betreffenden Teil dann u.a. so:

Nach Einschätzung der Quelle hat Lorek darauf gedrungen, daß der Brief abgeschickt wird. Lorek trat an diesem Abend als absoluter Scharfmacher auf, betonte wiederholt die Notwendigkeit eines massiven Drucks auf staatliche Stellen und verlangte, daß der Brief auch im Westen veröffentlicht werden müßte. Er traf hier auf besonderen Widerstand von Schedlinski und…14

Und siehe da: Mit dem Stichtag 19. Januar 1988 – konkret: mit der an diesem Tag erfolgten Aktenkundigmachung eines mich betreffenden Spitzelrapports eines Szeneakteurs aus dem Prenzlauer Berg im Dokumentenbestand des Ministeriums für Staatssicherheit – begann sich mein Leben rasant zu verändern, wovon ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch gar nichts wusste. Alles, nahezu alles, geschah nunmehr schnell, schneller, ungefragt beschleunigt. Die Zeit wurde knapp. Und die Welt wurde klein. Etwas, das den meisten Menschen auf diesem Planeten erst mit dem Internet für alle, will heißen: dem unkomplizierten Netzzugang, und der Globalisierung widerfahren sollte.

Bereits 24 Tage nachdem die Stasi ihren Aktenbestand um Schedlinskis Beitrag aufgefrischt hatte, habe ich mich in der Friedrichstraße, im Tränenpalast, von Michael Zickert verabschiedet. Ich durfte zur U6 runter. Und wurde kurz darauf in Kreuzberg, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Haltestelle, von Marion Waschkeit in Empfang genommen.

Ich war im Westen. Meine erste Westnacht über wurde ich, Gerd Pasemann und Marianne Enzensberger waren mit von der Partie, in einem Parcours durch allerlei Läden, deren Namen ich aus dem Radio kannte und die mir Tage zuvor noch unerreichbar weit entfernt schienen, mehr geschleift als geschleust. Ja: die Welt war klein geworden. Im Blockshock in der Hasenheide spielten K.G.B., wenn ich mich recht erinnere; dort tropfte kaltes Schweißkondensat von den Rohrleitungen an der Decke in meinen Nacken. Ich war zu erschöpft, um glücklich zu sein. Trotz der Eile, in der ich in den Tagen zuvor alles um mich herum abgebaut und umgeräumt hatte, hatte ich es noch nicht einmal mehr geschafft, von Berlin nach Brandenburg zu fahren, um mich von meinen Eltern, von meinen Geschwistern zu verabschieden. Es gab zu viel zu tun. Der Jugendklub an der Weißenseer Spitze hatte kurzentschlossen für uns Platz freigemacht, den wir brauchten, um mit fett das „beutezug“-Programm aufzunehmen. Mit einem Vier-Spur-Tapedeck! Eine Gelegenheit, die wir nutzen mussten. Selbst in der Friedrichstraße, im Tränenpalast, hatte ich mir nicht die Zeit genommen, diesem Ort den anlassüblichen Tribut zu entrichten; dabei bin ich durchaus ein zur Sentimentalität fähiger resp. neigender Mensch, ich heule hin und wieder im Kino und manchmal sogar bei Demos. Das mir abgeforderte Tempo mich zu bewegen und Entscheidungen zu fällen, rührte u.a. auch daher, dass zu dieser Zeit der Überwachungsapparat im Osten, von sich überschlagenden Ereignissen provoziert, mal wieder am Limit arbeitete. Dort galt es Druck abzulassen. Und dabei hat’s mich mit durchs Ventil gedrückt.

Zu verdanken habe ich dies, wenn man so will, also Element of Crime. Und der Jungen Welt. Und Rainer Schedlinski aka IM Gerhard, dem Herausgeber, Essayisten, Dichter, der im Beisein seines Führungsoffiziers immerhin die Zeit fand, Tränen zu vergießen.15

Acht Wochen später dann wurden Michael Zickert, Peter Böthig, Hartmut Köppen alias Tex und zwei weitere Leute aus unserem Ostberliner Umfeld von der Polizei abgeholt. Grund: Autoritätenbeleidigung, Behinderung der Arbeit von Behörden, etwas Sakrilegisches, staatsfeindlich Auslegbares, irgendwie so etwas in der Art. Selbst die damals Verhafteten, zumindest die, die ich danach gefragt habe, können sich an den Inhaftierungsgrund nicht mehr ganz genau erinnern.

Mit deren Verhaftung erfuhr meine ohnehin schon recht flott angelaufene Westsozialisation einen neuerlichen Schub. Ich gehörte nämlich zu etwa einem Dutzend Leute, das nahezu 48 Stunden lang ununterbrochen telefonierte. Effizienz und Tempo waren gefragt. Wir lernten sehr schnell, welche Presseagenturen aus wie vielen unterschiedlichen Quellen informiert werden mussten, um eine Nachricht in die Welt zu setzen. Wir kümmerten uns um Anwälte, wir hielten Kontakt zu Freundinnen und Freunden im Osten, die sich vor Ort um den Verbleib der so plötzlich Verschwundenen kümmerten. Und: wir waren gut. Alle miteinander. Wir waren erfolgreich, sehr erfolgreich sogar. Innerhalb eines Tages hatten wir die Namen der Inhaftierten in den Tagesthemen und im heute journal des ZDF, am Tag Zwei bereits in italienischen Medien. Angedroht waren, laut Anwalt Schnur, den wir für die Vertretung unserer Freunde gewinnen konnten, für jeden von ihnen fünf Jahre Haft. Als ich im Februar 2017 erfahren habe, dass dem Journalisten Deniz Yücel, wir kennen uns von gemeinsamen Lesungen her, in der Türkei allein schon in der Untersuchungshaft, ganz ohne Prozess, fünf Jahre Gefängnisaufenthalt bevorstehen könnten, löste das bei mir eine unmittelbar körperliche Reaktion aus: mir wurde speiübel. Anscheinend konnte sich selbst mein Körper an eine fast 30 Jahre zurückliegende Situation erinnern. Unsere Ex-Kommunardenfreundinnen, die damals, im Gegensatz zu den Leuten, die sich rund um die Uhr für die Freilassung der im Osten Inhaftierten ins Zeug legten, über gewichtige und vor allem direkte Medienkontakte verfügten, hielten sich raus.

Leonhard, wir, als westdeutsche Linke, du musst verstehen…

Nun ja. Das musste ich wohl.

Anders Herr Goldt; Max Goldt war die gesamte Zeit über dabei. Wobei: das Ganze dauerte ja gar nicht so lange. Nach zwei Tagen waren alle fünf, zu unserem großen Erstaunen und selbstverständlich zur Erleichterung aller, wieder raus aus den Einzelzellen in der Magdalenenstraße, wo Michael Zickert sich durchs „La Paloma“-Pfeifen zwischenzeitlich vergewissert hatte, dort nicht als einziger eingesperrt worden zu sein. Wir hatten mit fett eine drollige „La Paloma“-Version im Programm; der Wiedererkennungswert war unter Freunden gegeben, eindeutig; wer zurückpfiff gab Bescheid. Wie gesagt: die Zeit verlief schneller, seit dem 19. Januar 1988. Lediglich eine Geldstrafe hatte jeder, der laufengelassen wurde, zahlen müssen; einen Betrag, den, soweit ich mich erinnern kann, Hartmut Köppen für einige stemmte. Tex hatte damals ein kleines Vermögen mit der Herstellung und dem Verkauf bunter Buttons gemacht. In dieses Geschäft waren wir alle mehr oder weniger involviert: Wir haben auf Jahrmärkten zu prima Konditionen kiloweise Anstecker aus seiner Produktion unters Volk gebracht. Modern Talking-Buttons gingen sehr gut, Che Guevara auch. Michael Dubach, der seinen Strafbetrag aus der eigenen Tasche gezahlt hatte, gab hierzu mal zum Besten:

Ironie der Geschichte: Später, nach meiner offiziellen Rehabilitierung, habe ich das Geld 1:1 in DM wiederbekommen. Eine Investition, die sich gelohnt hat.

Im Herbst desselben Jahres traf der frisch verheiratete Michael Dubach, der im Osten noch Michael Zickert geheißen hatte, ebenfalls in Westberlin ein. Die Zeit zwischen seiner Inhaftierung und seiner Ausreise reichte ihm immerhin, die Gelegenheit zu ergreifen, das zuvor erwähnte Konzert in der Langhansstraße zu überstehen, Studioaufnahmen mit la deutsche vita in einem Privatstudio am Rande Berlins abzuschließen und eine Eheschließung mit Frau Dubach aus der Schweiz urkundlich beglaubigen zu lassen. „Rausheiraten“ war zu dieser Zeit ein probates Mittel – unter denen, die der DDR überdrüssig waren, eine Art Volkssport auf Behördenflurebene, wenn man so will – das Land legal verlassen zu dürfen. Max Goldt ließ sich sogar noch im Herbst 1989 darauf ein, und ehelichte die spätere Kunstprofessorin Else Gabriel. Nun denn: Kaum hatten wir uns versehen – sowohl Herr Dubach wie auch ich waren mit unseren westzonalen Existenzsicherungsvorkehrungen noch gar nicht allzu weit gekommen – war auch schon die Mauer weg. Die Zeit danach schien weder Michael noch mir geeignet, uns um die Veröffentlichung von Kunstkrams von früher, von Zeugs aus der DDR, zu kümmern. Ganz aus dem Blickwinke] geriet das Material während dieser Zeit allerdings auch nicht. Mit Freibank, gegründet von Mark Chung, dem Bassisten der Einstürzenden Neubauten, konnten wir immerhin einen Musikverlag dafür interessieren, unsere Rechte als Urheber wahrzunehmen. Dort eröffnete uns dann Klaus Maeck auch Kontakte zu anderen Künstlern, beispielsweise den zu FM Einheit, alias Mufti. Wirklich ernsthaft haben wir das alles damals aber nicht betrieben. Das Leben verlangte nach schnell zu fällenden, profanen Entscheidungen und ließ keine Zeit für Kunst, und schon gar nicht für die Art von Kunst, die Zeit braucht.

Während der darauffolgenden Jahre fragte lediglich Max Goldt hin und wieder nach, ob wir nicht mit dem Ostzeugs irgendwann mal was anzufangen gedächten, es wäre doch schade drum, das alles der Vergessenheit anheimfallen zu lassen.

Und dann, Ende 1993 – das Ende meiner Karriere als Gastwirt war für mich bereits beschlossene Sache – fragte Goldt wieder mal. Dubach war der Ansicht, wir sollten es machen und ich – ich war, nun ja: grad nicht in Abwinklaune; ich hatte wieder etwas mehr Zeit zur Verfügung, über Kunst nachzudenken, eine Handvoll Liedtexte zu schreiben, auf Vorrat praktisch, ich gab meinen Widerstand auf und brachte es sogleich fertig, Voraussetzungen für das Zustandekommen einer Produktion zu formulieren: Meiner Ansicht nach hatte zumindest die Hälfte der Stücke auf einem solchen Album neu zu sein, und Max Goldt und Nino Sandow – mit Nino hatte Michael Dubach in den 1980ern an der Musikhochschule Hanns Eisler studiert und als Komponisten schätzten sowohl er wie auch ich Nino Sandow sehr – sollten mit von der Partie sein. In Anbetracht dieser personellen Konstellation beschlich mich allerdings die Befürchtung, dass es, falls die Stücke mit einer Band aufgenommen werden würden, zwischen den drei Künstlern zu Reibereien kommen könnte, was die Arrangements betraf, und wir solcherlei Irritationen doch besser vorbeugen sollten. Daher mein Vorschlag: Drei Stimmen, zwei Flügel, Ende im Gelände. Ich wollte das, was wir bereits bei la deutsche vita praktiziert hatten, auf den Punkt gebracht sehen, hören: Ich wollte jedes Stück als einen diätisch in Form gebrachten, definierten Kunstkörper. Aufwandlos schlank; zumindest dem Anschein nach. Ich wollte das Keyboard möglichst ganz raushalten und die Gitarre weitgehend. Und siehe da: es ging. Und es ging gut.

Des Weiteren: Lediglich ein einziges Lied auf dem Album sollte gemeinsam, von allen drei Sängern, vorgetragen werden. Darüber hinaus hielt ich es auch für reizvoll, soweit es sich eben einrichten ließ, wenn jeder statt seiner eigenen, die Kompositionen eines anderen der Beteiligten interpretiert. Und siehe da: auch das ging gut. Es ließ sich einrichten, alles.

Was die Produktion anging, so brachte Max Goldt dafür Will Roper mit, den versierten Mann für den feinen, den guten Ton und auch seinen Draht zu Pier Manns Label FünfUndVierzig. Nino Sandow hatte mit Jens-Karsten Stoll einen erstklassigen Pianisten an der Hand und darüber hinaus auch noch die Kontakte zur Musikhochschule, was den Zugang zu einem Arbeitsplatz, zu Räumen, die mit guten Flügeln ausgestattet waren, eröffnete. Und Michael Dubach brachte mich mit. Wobei sich mein Anteil am Procedere an sich schon im Vorfeld der Produktion erledigt hatte.

So weit, so praktikabel. Während einer der Pausen zwischen den Aufnahmen hielt Will Roper plötzlich ein Mikrofon aus dem Fenster; die 345 Sekunden Radau, den die Windböen und die Krähen, Raben, Stare im Innenhof der Musikhochschule machten, haben’s in sich. Ich hätte den Track gern als formal letzten auf dem Album zu den musikalischen, den komponierten, dazugesellt und mit einem eigenen Titel versehen. „Franz von Assisi“ beispielsweise, passend zum Cover. So aber steht er, wie damals üblich, mit etwas Abstand zum künstlerisch Beabsichtigten, Geformten, hinten an. Field Recording im Abspann. Punkt. Nun ja, nicht ganz „Punkt“, denn wegen des Covers gab es damals einigen Ärger, von mir verursachten Ärger. Ich war mit dem Booklet und dem Coverdesign, das Max Goldt und Ulf Wrede der CD verpasst hatten, ganz und gar nicht einverstanden. Mich erinnerte die Aufmachung an die von katholischen Gesangbüchern, die in den späten 1960er Jahren im Erscheinungsbild modernisiert worden waren. Aber – um den eingangs zitierten Zeit-Journalisten Thomas Groß mit seinem Verweis auf das postchristliche Kunstlied nochmals heranzuziehen – ein für damalige Begriffe modisch gestaltetes Cover sähe heute womöglich alt aus. Dieses jedoch sieht nicht alt aus, immer noch nicht. Das, was Ulf und Max damals entworfen hatten, ist gelungen. Und der Ärger, für den ich damals gesorgt habe, im Nachhinein nur ärgerlich.

Dass Max Goldt, als Textautor, im Eröffnungsstück des Albums das Thema Zeit anspricht, war untereinander nicht abgesprochen, nicht vorgesehen. Und dennoch passt „Musik wird niemals langsam“ in diesem Kontext wie die Faust aufs Auge, im sprichwörtlich neueren Sinne.

Weil der Westen in den Osten gekommen war, eh der Osten weg war, hatten wir einen Vorsprung in der Zeit und haben, wieder einmal im Vorübergehen – die Künstlerkombination Dubach, Sandow, Goldt war zu keinem Zeitpunkt darauf ausgelegt gewesen, live, on stage, präsent zu sein – diesmal aber, ohne uns darin einzurichten, etwas Ungewöhnliches fertigbringen können; immer die Zeit im Nacken, in der es Zeit gab, Fragen zu stellen, in der es sogar so viel Zeit gab, Fragen richtig zu stellen, in der es aber nicht genug davon gab, diese zu beantworten. Und diese Zeit hält an. Und dann fragt Goldt „ob die Zeit je langsam wird“. Und der Mann erklärt das auch noch, gleich am Anfang des Albums. Im übrigen: Was Zeit, deren Vorübergehen resp. deren Verbleib angeht, so haben die reichlich davon verschlingenden Nachforschungen zum Thema auch eine Vielzahl erhellender Nebeneffekte mit sich gebracht. Kollateralschlaglichter, sozusagen.

Und zumindest drei davon möchte ich abschließend erwähnen. Also:

Zum einen fiel mir auf, dass Micha Dubachs Firma Plek, Professional luthier tools made in Germany, heute unter derselben Adresse residiert wie damals das Blockshock, also das Etablissement, in dem mir während meiner ersten Westberlinnacht etwas Kaltes in den Nacken tropfte. Blockshock: passé; ein alter, guter Laden, ein lokales Phänomen der Mauerzeit. Dessen Betreiberin16 nahm 28 Jahre später als Bezirksverordnete für die Fraktion der AfD in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg Platz. Meine These, wonach „Punk die Rückseite der Blümchentapete“ sei, hat, neben John Lydons Eintreten für die Wiederwahl Donald Trumps, noch keinen kurioseren Beleg für ihre Relevanz erfahren, als diese Gesinnungspirouette einer ehemaligen Sponti-Akteurin der Westberliner Subkultur. Dubachs Unternehmen Plek wiederum, mit dessen Beistand rund um den Globus die Griffigkeit von Saiteninstrumenten präzisiert wird, agiert zwischen Guangzhou, Nashville, Paris, Stockholm, von der Hasenheide aus, zwischen Kreuzberg und Neukölln.

Zum anderen: Das Album Musik wird niemals langsam wurde zum Zeitpunkt seines Erscheinens überraschend häufig rezensiert. Und so schrieb auch der damals 24-jährige Jörg Sundermeier dazu eine Rezension, in der Zeitung Junge Welt. Es war seine erste Musikrezension.17 Ein Jahr später gründete Jörg, gemeinsam mit Werner Labisch, den Verbrecher Verlag. Und siehe da: Seither habe ich einen Verleger.

Zu guter Letzt fiel mir bei meinen Recherchen noch auf, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, wie wir das Album finanziert haben, damals. Mit welchen Mitteln wir das darauffolgende Album, Dubach Deut „brauchen“,18 stemmen konnten, weiß ich. Aber. Also fragte ich bei Michael Dubach nach. Und siehe da: Herr Dubach erinnerte mich daran, dass wir bei Martin Schmidt, einem für unsere damaligen Begriffe sehr wohlhabenden Freund von Michael, einen Kredit aufgenommen hatten. Herr Dubach hat seinen Anteil an diesem Kredit schon vor Jahrzehnten abgestottert. Sauber gelöst! Ich aber, ich habe mir von Michael jetzt mal die Kontaktdaten von Martin Schmidt geben lassen und werde ihn alsbald darüber in Kenntnis setzen, dass er noch Geld von mir zu bekommen hat! Nun denn: Musik wird niemals langsam. Und billig, also billig wohl auch nicht. Zumindest nicht die, mit der ich es immer wieder mal zu tun kriege, habe.

Leonhard Lorek, aus Alexander Pehlemann, Ronald Galenza und Robert Miessner (Hrsg.): MAGNETIZDAT DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Verbrecher Verlag, 2023

Fakten und Vermutungen zur Band

Fakten und Vermutungen zum Autor + Facebook + YouTube +

Musik 1, 2, 3 & 4

Schreibe einen Kommentar